일본 도쿄 시나가와구 한 슈퍼에서 손님들이 물건을 살펴보고 있다. 도쿄/김소연 특파원

일본의 소비자물가가 원자재 가격 상승과 엔화 약세(엔저) 영향으로 약 31년 만에 최고치를 기록했다. ‘잃어버린 30년’이라 불리는 장기 불황 속에서 물가 변동을 체감하지 못하고 살아온 일본 국민들 입장에선 상당한 타격이 되고 있다.

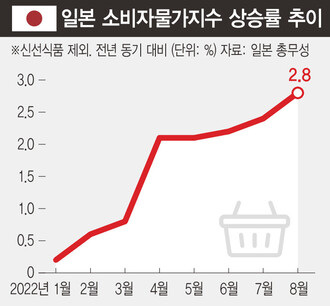

일본 총무성이 20일 발표한 8월 소비자물가지수(신선식품 제외)를 보면 지난해 같은 기간에 견줘 2.8% 상승했다. 이는 2014년 10월(2.9%) 이후 7년10개월 만에 최고치이다. <엔에이치케이>(NHK) 방송은 “2014년 4월 소비세율이 5%에서 8%로 인상돼 물가지수에 반영된 효과를 제외하면 1991년 9월(2.8%) 이후 가장 높은 상승률”이라고 보도했다. 이렇게 보면, 30년11개월 만에 최고 상승률이다. 1991년은 일본의 ‘버블(거품) 경기’가 막 꺼진 시기여서 물가가 높은 수준을 유지하고 있었다.

서민 생활에 직접 영향을 주는 식품·에너지 부분이 특히 많이 올랐다. 식품(신선식품 제외)의 경우 522개 품목 중 372개의 가격이 인상됐다. 매일 사용하는 에너지 요금도 급등했다. 도시가스 26.4%, 전기는 21.5%나 급등했다. 휘발유 가격도 6.9% 상승했다.

일본의 소비자물가가 오른 것은 러시아가 우크라이나를 침공하면서 원유·천연가스·곡물 등의 가격이 급등한데다, 엔화 가치가 24년 만에 최저 수준으로 하락하며 원자재 등 수입 비용이 추가로 증가했기 때문이다. 그로 인해 식품·외식·공공요금 등이 전방위적으로 오르고 있다.

소비자물가는 올 1월만 해도 0.2% 상승에 그쳤지만, 전쟁이 시작된 뒤인 4월(2.1%)부터 2%대로 껑충 뛰었다. 이어, 8월까지 5개월 연속으로 2%대를 유지하는 중이다. <요미우리신문>은 최근 물가 흐름에 대해 “일본은행이 목표로 하는 2% 상승이 계속되고 있지만 수요가 증가해 물가가 오르는 바람직한 모습과는 거리가 멀다”며 “비용 증가에 의한 ‘나쁜 물가 상승’”이라고 분석했다. 일본은행은 그동안 물가상승을 유도해 소비의 선순환을 불러온다며 완화 정책(아베노믹스)을 고집해왔다.

문제는 임금은 오르지 않은 채 물가만 뛰면서 소비가 꺾여 경기에 타격을 줄 가능성이 높다는 점이다. <교도통신>은 “충분한 임금 인상이 이뤄지지 않은 가운데 생필품 위주로 가격이 인상되면서 가계에 큰 타격이 되고 있다”고 전했다.

일본 정부는 발 벗고 나서고 있다. 기시다 정부는 이날 각의(국무회의)를 열어 물가 대책으로 올해 예비비에서 3조4847억엔(약 33조8천억원)을 투입하기로 했다. 이에 앞서 저소득층 지원을 위해 주민세 비과세 가구에 가구당 5만엔(약 48만원)을 지급하기로 했다. 전체 가구의 약 4분의 1인 1600만가구가 대상이 된다. 이를 지급하는 데 8540억엔(약 8조2800억원)이 들 것으로 예상된다. 기름값 상승을 억제하기 위해 지급하는 보조금도 애초 이달 말까지였지만, 연말까지 연장한다. 일본 정부는 10월에 종합경제대책을 마련해 발표할 예정이다.

도쿄/김소연 특파원

dandy@hani.co.kr