지난 5월 전북대 법학전문대학원 본관에서 열린 로스쿨 입시설명회에서 참석자들이 대학원 관계자의 설명을 듣고 있다. 전북대 제공

부산대 등 10개 지방대 정원 80%가 서울·경기 출신

“수도권 법조 양성분소 될라” 염려에 “위헌” 반론도

“수도권 법조 양성분소 될라” 염려에 “위헌” 반론도

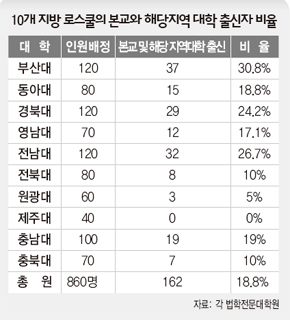

내년 3월 문을 여는 수도권 15곳, 지방 10곳 등 전국 25곳 법학전문대학원(로스쿨)의 합격자가 지난 5일 발표됐다. 그런데 지방대 법학대학원 합격자 가운데 수도권 대학 출신 합격자의 비중이 월등히 높고, 해당 지역대학 출신 합격자 비율이 현저히 낮아 애초 취지 가운데 하나인 ‘지역균형 발전’을 무색하게 하고 있다.

■ 지방 전문대학원도 수도권 대학 출신이 휩쓸어 이런 현상은 전국 지방대 법학대학원에서 모두 비슷하게 나타났다. 지방대 법학대학원 가운데 해당 지역 대학 출신자가 가장 많은 부산대조차 본교(34명)와 부산·울산·경남 소재 지역대학(3명) 출신까지 포함해도 30.8%에 불과한 반면, 서울과 경기 등 수도권 대학 출신자는 전체의 62.5%를 차지했다. 제주대 법학대학원에는 정원 40명 가운데 제주지역 대학 출신자가 단 한 명도 없었고, 전북의 전북대와 원광대 로스쿨에 합격한 전북 지역 대학 출신자는 11명으로 두 대학 정원 140명의 7.8%에 그쳤다.

이런 수도권 대학 출신자의 지방대 주요 대학원 잠식은 법학대학원 뿐만 아니라, 의학전문대학원과 치의학전문대학원에서도 나타나고 있다. 전북대 의학전문대학원(정원 110명)의 주소지별 합격자를 보면, 2007년 전북지역 거주자는 21명이었고 수도권 거주자는 61명에 이르렀다. 2008년에도 전북지역 거주자는 26명, 수도권은 60명이었다. 전북대 치의학전문대학원(정원 40명)도 주소지별로 볼 때 2008학년도 합격자 가운데 전북 거주자가 9명, 수도권은 24명으로 수도권 거주자가 훨씬 많았다.

■ 지역대학 출신자 할당제가 필요하다 이에 따라 법학대학원 등 전문대학원에서 지역할당제가 필요하다는 목소리가 나오고 있다. 수도권 대학 출신자들은 지방 전문대학원을 졸업한 뒤에 다시 수도권으로 옮겨갈 가능성이 커보이기 때문이다. 이에 따라 지방민들은 전문대학원을 보유하고도 양질의 법률·의료 서비스를 받지 못할 우려가 크다. 곽용근 전북대 홍보부 처장은 “지방대 전문대학원이 자칫 수도권을 위한 전문인 양성 분소 구실을 하지 않을까 염려된다”며 “이런 우려가 법학대학원 계획 당시부터 나왔으나, 그동안 아무런 대책을 세우지 않았다”고 지적했다.

이런 문제점 때문에 전북대는 독자적으로 특별전형에서 본교 출신과 전북지역 고교 졸업자를 일정 비율로 뽑는 할당제를 시행하고 있다. 전북대 의학전문대학원은 본교 출신 성적우수자 15명, 전북지역 고교 졸업자 6명을 할당하고 있다.치의학전문대학원도 정원 40명에서 10명이내로 할당제를 두고 있다.

정치권에서도 개선책을 모색하고 나섰다. 민주당 정세균 대표(전북 무주·진안·장수·임실)는 지난 11월12일 ‘법학전문대학원 설치·운영에 대한 법률 개정안’을 68명 의원과 함께 발의했다. 학생구성 기준으로 지역균형을 추가하고, 지역균형 원칙에 따라 나눈 5권역에 소재한 대학의 학사 학위를 취득한 자의 비율이 전체의 절반 이상이 되도록 한다는 내용을 담고 있다.

■ 지역대학 할당제에 반론도 만만찮아 형평성과 위헌 소지 등으로 지역대학 출신자 할당제에 대한 반론도 나온다. 교육과학기술부 로스쿨 담당자는 “복수 합격자가 있으므로 내년 2월 최종 등록을 마쳐야 정확한 수치를 할 수 있다”며 “수도권 대학 출신자 가운데는 해당 지역에 연고가 있는 사람도 많으며, 지역할당제는 학교 선택의 자유, 평등권, 공무 담임권 등 위헌 소지가 커 헌법소원으로 이어질 것”이라고 밝혔다.

지역대학 할당제가 지방 법학대학원의 수준을 떨어뜨릴 것이라는 지적도 나왔다. 법학 전문대학원 협의회 한 관계자는 “우수한 학생들을 뽑아야 졸업 뒤 치르는 변호사 시험에 다수 합격할 수 있다”며 “3년 뒤에 지방 법학대학원 출신자들이 다시 수도권으로 집중된다는 것도 예상일 뿐이며, 이런 우려 때문에 학생들의 학교 선택권이나 평등권을 제한하는 것은 전문대학원 취지에도 맞지 않다”고 말했다.

■ 지방 전문대학원도 수도권 대학 출신이 휩쓸어 이런 현상은 전국 지방대 법학대학원에서 모두 비슷하게 나타났다. 지방대 법학대학원 가운데 해당 지역 대학 출신자가 가장 많은 부산대조차 본교(34명)와 부산·울산·경남 소재 지역대학(3명) 출신까지 포함해도 30.8%에 불과한 반면, 서울과 경기 등 수도권 대학 출신자는 전체의 62.5%를 차지했다. 제주대 법학대학원에는 정원 40명 가운데 제주지역 대학 출신자가 단 한 명도 없었고, 전북의 전북대와 원광대 로스쿨에 합격한 전북 지역 대학 출신자는 11명으로 두 대학 정원 140명의 7.8%에 그쳤다.

이런 수도권 대학 출신자의 지방대 주요 대학원 잠식은 법학대학원 뿐만 아니라, 의학전문대학원과 치의학전문대학원에서도 나타나고 있다. 전북대 의학전문대학원(정원 110명)의 주소지별 합격자를 보면, 2007년 전북지역 거주자는 21명이었고 수도권 거주자는 61명에 이르렀다. 2008년에도 전북지역 거주자는 26명, 수도권은 60명이었다. 전북대 치의학전문대학원(정원 40명)도 주소지별로 볼 때 2008학년도 합격자 가운데 전북 거주자가 9명, 수도권은 24명으로 수도권 거주자가 훨씬 많았다.

■ 지역대학 출신자 할당제가 필요하다 이에 따라 법학대학원 등 전문대학원에서 지역할당제가 필요하다는 목소리가 나오고 있다. 수도권 대학 출신자들은 지방 전문대학원을 졸업한 뒤에 다시 수도권으로 옮겨갈 가능성이 커보이기 때문이다. 이에 따라 지방민들은 전문대학원을 보유하고도 양질의 법률·의료 서비스를 받지 못할 우려가 크다. 곽용근 전북대 홍보부 처장은 “지방대 전문대학원이 자칫 수도권을 위한 전문인 양성 분소 구실을 하지 않을까 염려된다”며 “이런 우려가 법학대학원 계획 당시부터 나왔으나, 그동안 아무런 대책을 세우지 않았다”고 지적했다.

이런 문제점 때문에 전북대는 독자적으로 특별전형에서 본교 출신과 전북지역 고교 졸업자를 일정 비율로 뽑는 할당제를 시행하고 있다. 전북대 의학전문대학원은 본교 출신 성적우수자 15명, 전북지역 고교 졸업자 6명을 할당하고 있다.치의학전문대학원도 정원 40명에서 10명이내로 할당제를 두고 있다.

정치권에서도 개선책을 모색하고 나섰다. 민주당 정세균 대표(전북 무주·진안·장수·임실)는 지난 11월12일 ‘법학전문대학원 설치·운영에 대한 법률 개정안’을 68명 의원과 함께 발의했다. 학생구성 기준으로 지역균형을 추가하고, 지역균형 원칙에 따라 나눈 5권역에 소재한 대학의 학사 학위를 취득한 자의 비율이 전체의 절반 이상이 되도록 한다는 내용을 담고 있다.

■ 지역대학 할당제에 반론도 만만찮아 형평성과 위헌 소지 등으로 지역대학 출신자 할당제에 대한 반론도 나온다. 교육과학기술부 로스쿨 담당자는 “복수 합격자가 있으므로 내년 2월 최종 등록을 마쳐야 정확한 수치를 할 수 있다”며 “수도권 대학 출신자 가운데는 해당 지역에 연고가 있는 사람도 많으며, 지역할당제는 학교 선택의 자유, 평등권, 공무 담임권 등 위헌 소지가 커 헌법소원으로 이어질 것”이라고 밝혔다.

지역대학 할당제가 지방 법학대학원의 수준을 떨어뜨릴 것이라는 지적도 나왔다. 법학 전문대학원 협의회 한 관계자는 “우수한 학생들을 뽑아야 졸업 뒤 치르는 변호사 시험에 다수 합격할 수 있다”며 “3년 뒤에 지방 법학대학원 출신자들이 다시 수도권으로 집중된다는 것도 예상일 뿐이며, 이런 우려 때문에 학생들의 학교 선택권이나 평등권을 제한하는 것은 전문대학원 취지에도 맞지 않다”고 말했다.

구대선 신동명 허호준 정대하 박임근 송인걸 오윤주 기자 pik007@hani.co.kr

구대선 신동명 허호준 정대하 박임근 송인걸 오윤주 기자 pik007@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)