제주 서귀포시 표선면 가시리 마을공동목장에 들어선 풍력발전시설. 가시리 마을목장은 넓은 목장 토지를 활용해 풍력발전시설과 조랑말 체험공원 등을 통해 소득을 올리고 있다. 허호준 기자

지역 현장 I 기로에 선 제주 마을목장

해발 200~600m 중산간지대

수십만~수백만평의 마을목장

개발 광풍에 중국기업 매입

10년새 면적 1/3토막 농가 반토막

그 자리엔 골프장·위락시설

마을 경제활동의 중심지이자

공동체의 근간이었는데…

풍력시설 등 유치 생존 안간힘

“축산업 진흥만이 쇠퇴 막는 길”

해발 200~600m 중산간지대

수십만~수백만평의 마을목장

개발 광풍에 중국기업 매입

10년새 면적 1/3토막 농가 반토막

그 자리엔 골프장·위락시설

마을 경제활동의 중심지이자

공동체의 근간이었는데…

풍력시설 등 유치 생존 안간힘

“축산업 진흥만이 쇠퇴 막는 길”

“어린 소테우리(목동)가 한라산을 등지고 여러 오름의 비탈진 초원의 광야를 몇백마리의 말과 소떼를 모는 정경은 제주도의 한 절정에 이바지하는 기념이 된다.” 1960년대 초 4년 남짓 제주에 살았던 시인 고은은 제주의 중산간 마을공동목장(이하 마을목장)을 보고 이렇게 감탄을 쏟아냈다. 제주에는 중산간지대(해발 200~600m)에 수십만~수백만평에 이르는 마을목장들이 있다. 일제 강점기 육지부에도 일부 있었으나, 지금은 제주에만 존재하는 독특한 목축문화 유산이다. 그러나 축산업 사양화와 개발 바람에 밀려 최근 10년(2005~2015) 동안 마을목장 면적이 3158㏊나 감소하는 등 해체 위기에 놓였다.

■ 마을목장의 형성과 해체 제주도의 마을목장 제도는 일제의 식민지 축산정책에 뿌리를 두고 있다. 일제는 조선의 각종 자원을 효과적으로 수탈하기 위해 다양한 조합들을 조직했고, 1930년대 마을목장조합이 결성됐다. 목장조합이 제주에서만 오래 유지된 것은 제주도의 지형적 여건과 기후 등 목축 문화가 발달할 수 있는 조건을 갖췄기 때문이다. 제주에는 고려 말 몽골의 ‘탐라목장’이 있었고, 조선시대에는 중산간을 10개 소장으로 나눠 국마장을 운영할 정도로 뿌리 깊은 목축 전통이 있다.

그러나 해방 이후 마을목장의 소유권 문제가 정비되지 않으면서 분쟁이 일어나 목장 해체에 영향을 끼쳤다. 일부 마을목장은 소송을 통해 소수의 개인 소유에서 마을회 소유로 바뀌었다. 안봉수(57) 전 가시리마을만들기 위원장은 “1930년대 마을목장이 만들어질 당시 마을 유지들을 위주로 등기가 됐고, 후손들이 1970년대 후반 매각하겠다고 나서자 주민들이 마을총회를 열고 마을 공동소유라며 소송을 제기해 15년 만에 되찾았다”고 회고했다.

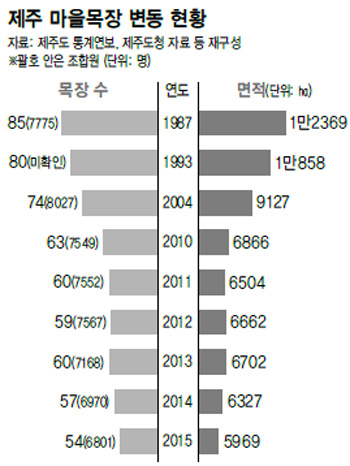

1930년대 116곳이었던 마을목장은 1987년 85곳, 2004년 74곳, 2011년 60곳에 이어 지난해 말에는 54곳으로 줄었다. 2010년 이후엔 해마다 1~3곳의 마을목장이 매각돼 사라지고 있다. 지난해에도 서귀포시 표선면 세화·토산 마을목장 291㏊가 대기업에 팔렸다. 면적도 1987년 1만2369㏊에서 지난해 5969㏊로 줄었고, 사육농가 수도 2010년 847농가에서 지난해 458농가로 5년 새 절반 가까이 줄었다. 김성훈 토지+자유연구소 연구원은 “1930년대 이후 마을목장 면적은 70%가 감소한 것으로 추정된다”고 분석했다.

■ 마을목장의 형성과 해체 제주도의 마을목장 제도는 일제의 식민지 축산정책에 뿌리를 두고 있다. 일제는 조선의 각종 자원을 효과적으로 수탈하기 위해 다양한 조합들을 조직했고, 1930년대 마을목장조합이 결성됐다. 목장조합이 제주에서만 오래 유지된 것은 제주도의 지형적 여건과 기후 등 목축 문화가 발달할 수 있는 조건을 갖췄기 때문이다. 제주에는 고려 말 몽골의 ‘탐라목장’이 있었고, 조선시대에는 중산간을 10개 소장으로 나눠 국마장을 운영할 정도로 뿌리 깊은 목축 전통이 있다.

그러나 해방 이후 마을목장의 소유권 문제가 정비되지 않으면서 분쟁이 일어나 목장 해체에 영향을 끼쳤다. 일부 마을목장은 소송을 통해 소수의 개인 소유에서 마을회 소유로 바뀌었다. 안봉수(57) 전 가시리마을만들기 위원장은 “1930년대 마을목장이 만들어질 당시 마을 유지들을 위주로 등기가 됐고, 후손들이 1970년대 후반 매각하겠다고 나서자 주민들이 마을총회를 열고 마을 공동소유라며 소송을 제기해 15년 만에 되찾았다”고 회고했다.

1930년대 116곳이었던 마을목장은 1987년 85곳, 2004년 74곳, 2011년 60곳에 이어 지난해 말에는 54곳으로 줄었다. 2010년 이후엔 해마다 1~3곳의 마을목장이 매각돼 사라지고 있다. 지난해에도 서귀포시 표선면 세화·토산 마을목장 291㏊가 대기업에 팔렸다. 면적도 1987년 1만2369㏊에서 지난해 5969㏊로 줄었고, 사육농가 수도 2010년 847농가에서 지난해 458농가로 5년 새 절반 가까이 줄었다. 김성훈 토지+자유연구소 연구원은 “1930년대 이후 마을목장 면적은 70%가 감소한 것으로 추정된다”고 분석했다.

마을목장의 쇠퇴는 1980년대 중반 수입 소가 들어와 소값이 폭락하면서 축산업이 쇠퇴하고, 집약적 사육관리로 목축 방법이 변했기 때문으로 풀이된다. 50여만평에 이르는 상명리 마을목장은 조합원 수가 124명이지만 소 사육 마릿수는 300마리(5농가)에 지나지 않는다. 장석진(57) 조합장은 “1980년대 중반 소값이 폭락하자 주민들이 목장을 팔자고 했지만 한 사람이라도 소를 키우면 절대 팔아서는 안 된다고 주장해 목장을 유지했다”고 말했다.

특히 1990년대 이후에는 개발 광풍으로 인해 대부분 골프장이나 위락시설로 바뀌었다. 금악리 마을목장도 13년 전 110만여평의 목장 터 가운데 57만여평을 평당 1만8000원에 팔았다. 매각된 목장 용지는 골프장으로 바뀌었다.

김평선 제주대안연구공동체 연구실장은 “개발정책에 따라 경제성이 높은 골프장으로 전용되면서 면적 축소가 급속하게 진행되고 마을목장도 해체되기 시작했다”고 진단했다. 마을목장 연구로 박사학위를 받은 강막인(53)씨는 “마을목장의 해체는 축산업의 포기인 동시에 전통적 목축문화의 소멸, 체계적인 초지관리 시스템의 붕괴를 의미한다”고 지적했다.

■ 마을목장의 의미와 역할 마을목장은 마을공동체의 중심이자 경제활동의 중심축 구실을 했다. 제주 최대 규모인 200만평의 마을목장이 있는 가시리의 정경운(55) 이장은 “예전에는 소나 말을 키우지 않는 집이 없었기 때문에 삶의 수단이었고, 목축업이 매우 중요했다”고 말했다. 실제로 일제가 1924년 펴낸 <미개의 보고, 제주도>라는 책에는 “육지부의 축우는 농가 8가구에 1마리꼴이지만 제주도에서는 농가 1가구에 1마리 이상의 비율”이라고 할 정도로 마을목장은 제주도의 농민 경제와 깊은 관련이 있다. 장석진 조합장은 “여름철에는 마을목장에 모여 집안 이야기, 소 키우는 이야기를 했다. 마을 경제활동의 중심지였다”고 말했다.

마을목장에는 제주도의 수눌음(품앗이) 정신이 스며 있다. 고상국(70) 금악리 마을목장 조합장은 “27명이 마을목장에서 소를 키우고 있다. 풀을 제거할 때는 모두가 참여해 공동작업을 한다. 일을 나눠 같이 하는 게 관례”라고 말했다.

대규모 마을목장은 여전히 마을의 경제활동과 연관돼 있다. 가시리 마을목장은 풍력발전시설 사용승인권으로만 1년에 9억원의 소득을 올리고, 자체적으로 만든 조랑말체험공원과 유채꽃프라자에서도 연간 6억~7억원의 매출을 올린다. 소득은 전액 주민들의 복지 예산으로 쓴다. 상명리의 장석진 조합장은 “목장 용지 가운데 5만평을 한국중부발전에 임대해 1년에 3억5700만원의 임대소득을 받게 됐다. 오랜 회의 끝에 임대소득은 전액 마을 발전을 위해 사용하기로 했다”고 말했다. 장 조합장은 마을에서 운영하는 요양원 설립까지 꿈꾸고 있다.

마을목장의 가치는 경제적인 부분에 그치지 않는다. 김평선 연구실장은 “마을목장의 목초지는 산림과 해안지역 사이에 다른 생물이 생존할 수 있는 생태계를 만들어내 경쟁에 취약한 식물들의 피난처 역할을 한다”고 진단했다.

■ 마을목장의 미래 마을목장은 제주도 중산간의 광활한 초원을 볼 수 있는 마지막 땅이다. 개발업자들이 그냥 놔둘 리 없다. 최근에는 중국 기업들까지 나서서 눈독을 들이고 있다. 서귀포시 남원읍 위미리 마을목장은 중국 기업의 손에 넘어가 분양형 콘도로 변했다.

한우 96마리를 키우고 있는 고상국 조합장은 “재작년에 중국인이 400억원을 줄 테니 목장을 팔라고 했지만, 내가 조합장을 맡고 있는 한 팔지 않겠다고 거절했다”고 했다. 하지만 그는 “후손들 세대까지 보전할지는 모르겠다”고 덧붙였다. 금악리 마을목장은 한때 800여마리의 소를 키웠으나 지금은 350여마리다. 상명리와 가시리도 300여마리 안팎으로 목장의 기능이 떨어지고 있지만, 목장 매각을 하지 않기로 결의했다. 이 때문에 풍력발전시설이나 레일바이크 등을 유치해 임대소득을 올리는 마을도 있다. 금악과 상명리 마을목장 등은 올레길 등을 조성할 계획이지만, 여건이 쉽지는 않다.

이경진 제주도 축산정책과 주무관은 “축산업 측면에서는 마을목장이 유지됐으면 좋겠지만, 강제할 수는 없다. 축산 종사자들이 고령화하고 있어 몇 년 지나면 더 줄어들 것으로 보인다”고 말했다. 김성훈 연구원도 “축산업이 진흥되지 않는 한 마을목장 기능은 쇠퇴할 것이다. 주민들의 의사결정기구를 만들고, 전문가와 행정기관이 함께 새로운 소득사업을 찾을 수 있도록 해야 한다”고 지적했다. 홍영철 제주참여환경연대 대표는 “풍력발전 임대 형태는 고육지책의 성격이 짙다. 마을목장의 정체성을 지키면서 나갈 수 있는 방안을 찾아야 하는데 쉽지는 않다”고 말했다. 반면 장석진 조합장은 “앞으로 목장을 잘 이용하면 20년 뒤에는 우리나라에서 가장 잘 사는 마을을 만들 수 있다. 주민들이 단합하면 어려운 게 아니다”라고 자신했다.

“사람과 짐승이 함께 사는 것이 얼마나 행복한가. 제주도 고원의 목장에서는 목동이 모는 말과 소에 대한 혼신의 교섭 없이는 함께 방목의 초원에서 살아갈 수 없다. 그들은 서로 위안하며 위안받는다. 그들은 말과 사람, 사람과 소 사이의 차별 없이 서로 집안 걱정과 다친 상처 걱정을 하기도 하고 서로 다투기도 한다. 그리고 서로 사과하기도 한다.” 고은 시인의 제주도 마을목장 예찬도 사라질까.

제주/허호준 기자 hojoon@hani.co.kr

마을목장의 쇠퇴는 1980년대 중반 수입 소가 들어와 소값이 폭락하면서 축산업이 쇠퇴하고, 집약적 사육관리로 목축 방법이 변했기 때문으로 풀이된다. 50여만평에 이르는 상명리 마을목장은 조합원 수가 124명이지만 소 사육 마릿수는 300마리(5농가)에 지나지 않는다. 장석진(57) 조합장은 “1980년대 중반 소값이 폭락하자 주민들이 목장을 팔자고 했지만 한 사람이라도 소를 키우면 절대 팔아서는 안 된다고 주장해 목장을 유지했다”고 말했다.

특히 1990년대 이후에는 개발 광풍으로 인해 대부분 골프장이나 위락시설로 바뀌었다. 금악리 마을목장도 13년 전 110만여평의 목장 터 가운데 57만여평을 평당 1만8000원에 팔았다. 매각된 목장 용지는 골프장으로 바뀌었다.

김평선 제주대안연구공동체 연구실장은 “개발정책에 따라 경제성이 높은 골프장으로 전용되면서 면적 축소가 급속하게 진행되고 마을목장도 해체되기 시작했다”고 진단했다. 마을목장 연구로 박사학위를 받은 강막인(53)씨는 “마을목장의 해체는 축산업의 포기인 동시에 전통적 목축문화의 소멸, 체계적인 초지관리 시스템의 붕괴를 의미한다”고 지적했다.

■ 마을목장의 의미와 역할 마을목장은 마을공동체의 중심이자 경제활동의 중심축 구실을 했다. 제주 최대 규모인 200만평의 마을목장이 있는 가시리의 정경운(55) 이장은 “예전에는 소나 말을 키우지 않는 집이 없었기 때문에 삶의 수단이었고, 목축업이 매우 중요했다”고 말했다. 실제로 일제가 1924년 펴낸 <미개의 보고, 제주도>라는 책에는 “육지부의 축우는 농가 8가구에 1마리꼴이지만 제주도에서는 농가 1가구에 1마리 이상의 비율”이라고 할 정도로 마을목장은 제주도의 농민 경제와 깊은 관련이 있다. 장석진 조합장은 “여름철에는 마을목장에 모여 집안 이야기, 소 키우는 이야기를 했다. 마을 경제활동의 중심지였다”고 말했다.

마을목장에는 제주도의 수눌음(품앗이) 정신이 스며 있다. 고상국(70) 금악리 마을목장 조합장은 “27명이 마을목장에서 소를 키우고 있다. 풀을 제거할 때는 모두가 참여해 공동작업을 한다. 일을 나눠 같이 하는 게 관례”라고 말했다.

대규모 마을목장은 여전히 마을의 경제활동과 연관돼 있다. 가시리 마을목장은 풍력발전시설 사용승인권으로만 1년에 9억원의 소득을 올리고, 자체적으로 만든 조랑말체험공원과 유채꽃프라자에서도 연간 6억~7억원의 매출을 올린다. 소득은 전액 주민들의 복지 예산으로 쓴다. 상명리의 장석진 조합장은 “목장 용지 가운데 5만평을 한국중부발전에 임대해 1년에 3억5700만원의 임대소득을 받게 됐다. 오랜 회의 끝에 임대소득은 전액 마을 발전을 위해 사용하기로 했다”고 말했다. 장 조합장은 마을에서 운영하는 요양원 설립까지 꿈꾸고 있다.

마을목장의 가치는 경제적인 부분에 그치지 않는다. 김평선 연구실장은 “마을목장의 목초지는 산림과 해안지역 사이에 다른 생물이 생존할 수 있는 생태계를 만들어내 경쟁에 취약한 식물들의 피난처 역할을 한다”고 진단했다.

■ 마을목장의 미래 마을목장은 제주도 중산간의 광활한 초원을 볼 수 있는 마지막 땅이다. 개발업자들이 그냥 놔둘 리 없다. 최근에는 중국 기업들까지 나서서 눈독을 들이고 있다. 서귀포시 남원읍 위미리 마을목장은 중국 기업의 손에 넘어가 분양형 콘도로 변했다.

한우 96마리를 키우고 있는 고상국 조합장은 “재작년에 중국인이 400억원을 줄 테니 목장을 팔라고 했지만, 내가 조합장을 맡고 있는 한 팔지 않겠다고 거절했다”고 했다. 하지만 그는 “후손들 세대까지 보전할지는 모르겠다”고 덧붙였다. 금악리 마을목장은 한때 800여마리의 소를 키웠으나 지금은 350여마리다. 상명리와 가시리도 300여마리 안팎으로 목장의 기능이 떨어지고 있지만, 목장 매각을 하지 않기로 결의했다. 이 때문에 풍력발전시설이나 레일바이크 등을 유치해 임대소득을 올리는 마을도 있다. 금악과 상명리 마을목장 등은 올레길 등을 조성할 계획이지만, 여건이 쉽지는 않다.

이경진 제주도 축산정책과 주무관은 “축산업 측면에서는 마을목장이 유지됐으면 좋겠지만, 강제할 수는 없다. 축산 종사자들이 고령화하고 있어 몇 년 지나면 더 줄어들 것으로 보인다”고 말했다. 김성훈 연구원도 “축산업이 진흥되지 않는 한 마을목장 기능은 쇠퇴할 것이다. 주민들의 의사결정기구를 만들고, 전문가와 행정기관이 함께 새로운 소득사업을 찾을 수 있도록 해야 한다”고 지적했다. 홍영철 제주참여환경연대 대표는 “풍력발전 임대 형태는 고육지책의 성격이 짙다. 마을목장의 정체성을 지키면서 나갈 수 있는 방안을 찾아야 하는데 쉽지는 않다”고 말했다. 반면 장석진 조합장은 “앞으로 목장을 잘 이용하면 20년 뒤에는 우리나라에서 가장 잘 사는 마을을 만들 수 있다. 주민들이 단합하면 어려운 게 아니다”라고 자신했다.

“사람과 짐승이 함께 사는 것이 얼마나 행복한가. 제주도 고원의 목장에서는 목동이 모는 말과 소에 대한 혼신의 교섭 없이는 함께 방목의 초원에서 살아갈 수 없다. 그들은 서로 위안하며 위안받는다. 그들은 말과 사람, 사람과 소 사이의 차별 없이 서로 집안 걱정과 다친 상처 걱정을 하기도 하고 서로 다투기도 한다. 그리고 서로 사과하기도 한다.” 고은 시인의 제주도 마을목장 예찬도 사라질까.

제주/허호준 기자 hojoon@hani.co.kr

제주 서부지역의 한 마을공동목장 전경. 제주지역의 마을공동목장은 일제강점기 116곳이었으나 축산업의 쇠퇴와 개발 바람에 밀려 지난해 말 현재 54곳으로 줄었다. '한겨레' 자료사진

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)