2015년 11월14일 민중총궐기 때 전국 수천 명의 농민이 쌀 수매가 인상 등을 촉구하기 위해 서울로 향했다. 박근혜 정부는 물대포로 응답했다. 시위행렬 앞에 있었던 백남기(당시 68살) 농민은 물대포에 맞고 쓰러졌다. 전남 보성 시골 마을에서 한평생 펼친 농민·생명운동을 더는 이어가지 못했던 순간이었다.

고 백남기 농민의 5주기를 맞아 그의 생애를 되돌아보고 정신을 계승하는 자리가 마련된다.

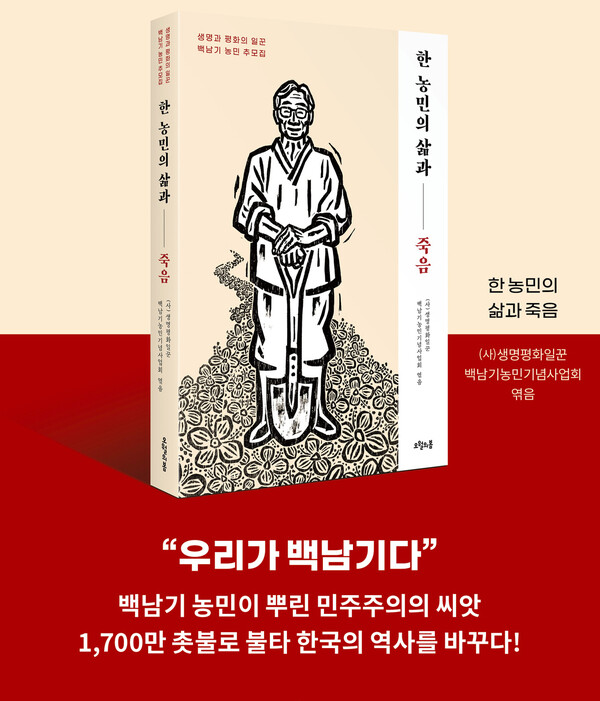

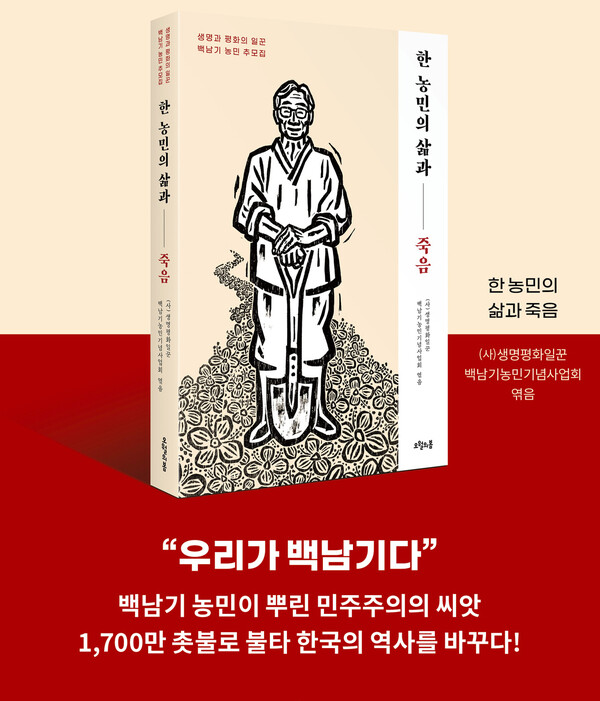

사단법인 생명평화일꾼 백남기농민기념사업회는 10일 오후 3시 서울 정동 프란치스코회관에서 백남기추모집 <한 농민의 삶과 죽음>(오월의봄)을 발간을 기념해 이야기공연(토크콘서트)을 연다.

행사는 <경향신문> 기자였던 원희복씨가 주제 발표자로 나서 백씨의 삶과 죽음의 의미를 살펴보고, 백씨와 활동을 함께했던 필진이 토론자로 나와 생애를 조명하고 회고할 예정이다.

백남기 농민 5주기를 맞아 발간된 추모집 <한 농민의 삶과 죽음>.백남기농민기념사업회 제공

1947년 전남 보성군 부춘마을에서 태어난 백씨는 광주 서중학교와 광주고등학교를 졸업하고 중앙대학교 행정학과에 입학하며 고향 마을의 기대를 받는 인재로 꼽혔다. 불의를 참지 못했던 그는 박정희 정부 시절 유신철폐시위를 주도하다 2번의 제적을 당했고 6년여 동안 수배를 당했다. 1980년 ‘서울의 봄’ 때 학교로 돌아가 총학생회 부회장을 맡아 학생운동을 이끌었고 5·17비상계엄이 확대되면서 계엄군에 체포되어 계엄포고령 위반이라는 죄목으로 징역 2년 형을 선고 받았다. 이때 중앙대학교에서 3번째 제적을 당했고 이듬해 3월 가석방된 뒤 보성으로 귀향해 평생 농사를 생업으로 삼았다.

백씨는 이후 농민운동과 우리밀살리기운동 등을 전개했으며 가톨릭농민회 전국부회장과 우리밀살기운동광주전남본부 공동의장을 역임했다.

‘생명산업’인 농사를 지으면서도 빚만 쌓이는 농촌 현실을 안타까워했던 그는 환갑이 넘은 나이에도 농민행사가 있을 때마다 서울행을 마다치 않았다가 결국 변을 당했다. 그는 광주 북구 망월동 민족민주열사 묘역에 잠들어 있다. 기념사업회는 “백남기 농민의 죽음은 촛불항쟁의 원동력이 돼 천만 촛불로 타올랐고 3기 민주정부 탄생의 기반이 됐다. 생명평화일꾼으로 헌신한 그의 삶이 기억하기 위해 추모집을 마련했다”고 밝혔다.

김용희 기자

kimyh@hani.co.kr

▶

바로가기: 형님 건배사는 지켜야하지 않겄소

http://h21.hani.co.kr/arti/cover/cover_general/40707.html