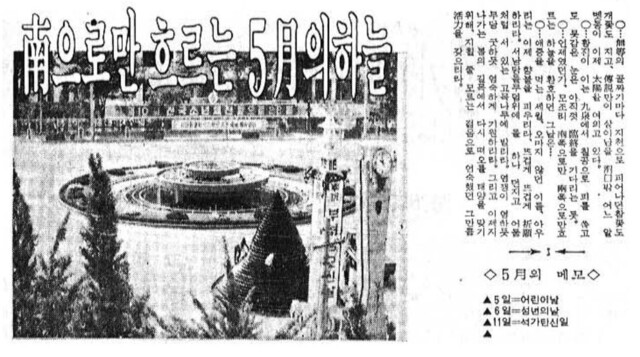

1981년 5월7일치 <전남대신문> 8면 지면. ‘5월의 메모란’을 한 줄 비워 5·18민주화운동을 연상시킨다. 5·18기념재단 제공

1980년대 5·18민주화운동을 외면하고 왜곡했던 기성언론과 달리 대학 학보사에서 냈던 신문은 끊임없이 5·18 진실을 알리기 위해 다양한 시도를 했다는 연구결과가 나왔다.

5일 박진우 5·18기념재단 연구실장은 전남대학교 5·18연구소에서 발행하는 학술지 <민주주의와 인권>에 게재한 논문 ‘대학신문에 나타난 ‘5・18’의 보도 형태 연구: 학원자율화 조치 이전 시기를 중심으로’를 공개했다.

이 논문은 1980년 5·18민주화운동 직후 5개 신문사(강원도민일보, 경향신문, 동아일보, 매일경제신문, 조선일보)와 전국 24개 대학 학보사에서 나온 신문을 비교 분석했다.

논문을 보면 전두환 신군부는 1980년 3월부터 언론장악을 시도했다. 같은 해 5월 대학생들이 민주화를 요구하는 ‘서울의 봄’ 시위 때 기성언론은 ‘학원으로 돌아가자’, ‘거듭 자중을 당부한다’, ‘상가 대낮부터 철시, 생업 지장’ 등의 사설과 기사를 내보내며 학생들의 시위를 비난했다.

반면, 대학신문은 ‘민주화・민족통일 향한 의지의 발로’, ‘철야농성하며 민주화 위한 평화적 시위’, ‘광장에 메아리친 민주 함성: 1만 교수・학생 함께 시국성토’ 등의 기사를 내보내며 학생을 대변했다. 기성언론이 민주화 시위를 과열과 탈선으로 치부했다면 대학신문은 ‘평화적 시위’라고 맞섰다.

신군부가 5월17일 24시 ‘(긴급조치)포고령 10호’를 발령해 기사를 사전검열을 하면서부터 시위를 다룬 보도는 사라졌다.

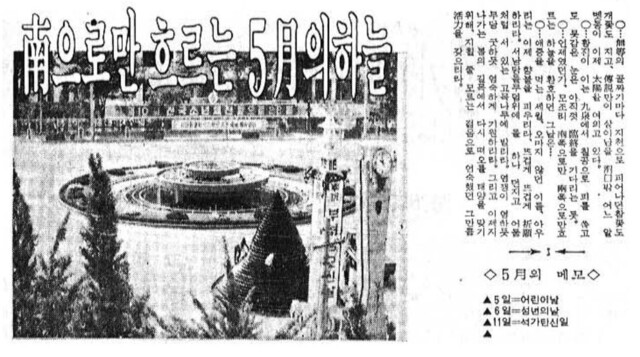

<경북대신문>에 1983년 5월30일치 2면에 실린 ‘경대만평’.5·18기념재단 제공

대학가 신문에 5·18이 다시 등장한 시기는 1981년 1주기 때다. <강대신문>(강원대)는 1981년 5월18일치 1면에 ‘지난해 5월 학원소요사태와 관련되어 계엄법 위반으로 청주교도소에 복역 중’이던 강원대 학생들의 특별사면 소식을 전했다. <성대신문>(성균관대)은 같은 해 5월25일치 1면에 ‘5・12교내시위로 6명이 구속되고, 9명의 학생이 제적 처리됐다’는 내용을 보도했다. <이대학보>도 6월1일치 1면, 6월8일치 1면에는 시위 소식과 구속・연행 기사를 실었다. 세 신문 모두 시위 내용은 언급하지 않았으나 5 ·18 관련 시위임을 연상하게 했다 .

서울대의 <대학신문>은 1981년 5월11일치 칼럼에서 ‘18일의 그날, 광주사태라고 불리어지는 민족의 비극을 잊을 수 없다’며 5·18을 직접 언급하기도 했다.

만평과 그림을 통해 5·18 희생자를 기린 대학신문도 있었다. <충북대신문>은 1981년 5월25일치 만평란에 ‘명복을 빕니다’라는 짧은 문구를 넣었다. <고대신문>은 5·18 2주기인 1982년 5월18일 1면에 십자가에 못 박힌 예수의 이미지를 넣었다. 1983년 5월30일 <경북대신문>은 ‘새장 속에 갇힌 새’ 그림을 만평으로 실었고 같은 해 6월7일 <고대신문>은 대형 자물쇠로 잠긴 봉분에 갇힌 학생 그림을 게재했다.

박 실장은 “각 대학신문은 1983년 12월 학원자율화 조치 이전까지 5·18 참상을 은유적 방식으로 알리기 위해 끊임없이 시도했다. 이런 노력이 1984년 해직교수의 복직, 제적생 복학, 총학생회 부활 등으로 이어지면서 민주화 물결을 이뤘다”고 말했다.

김용희 기자

kimyh@hani.co.kr