전남 영암으로 귀농해 쌀농사를 짓고 있는 전업농 최남근씨가 2일 이앙기로 모심기를 하고 있다. 최남근씨 제공

“전혀 몰랐지요. 공익직불금을 받지 못하는 논이 있다는 것을 어떻게 알았겠어요?”

지난해 전남 나주시 산포면으로 이사 온 김아무개(57)씨는 2일 “면사무소를 찾아가 논 9917㎡(3000평)의 공익직불금을 신청했다가 대상이 아니라는 말을 듣고 황당했다”며 이렇게 말했다. 산포면사무소 쪽은 “해당 논은 2017~19년 1회 이상 직불금을 받은 사실이 없기 때문에 대상이 아니다”라고 미지급 이유를 설명했다고 한다. 김씨는 “이해할 수 없는 규정이다. (직불금 수령 경험이 없는) 귀촌·귀농자들이 애꿎은 피해를 볼 수밖에 없다”며 분통을 터뜨렸다.

실제 농사를 짓는지 여부와 별개로 최근 3년 동안 직불금을 받은 기록이 없으면 직불금을 지급할 수 없도록 한 공익직불제와 관련한 농민들의 불만이 커지고 있다. 공익직불제는 소규모 농가에 경영 규모에 상관없이 연간 120만원을 지급하는 제도다.

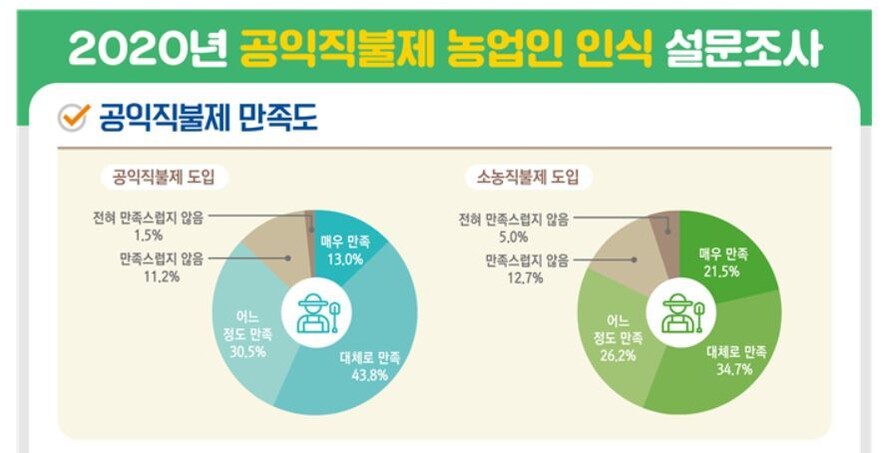

농림축산식품부는 지난해 한국농촌경제연구원에 의뢰해 공익직불제 만족도 조사를 했다. 농식품부 제공

이날 농림축산식품부의 자료를 보면, 지난해 전국 112만1000농가(112만8000㏊)에 지급된 공익직불금은 2조2769억원에 이른다. 올해는 지난 3~5월에 공익직불금 신청을 받았다. 농식품부가 지난해 한국농촌경제연구원에 의뢰해 농민 600명에게 한 설문조사에서 응답자의 87.3%가 “만족한다”고 응답한 것으로 나왔다.

문제는 공익직불금 지급 대상 단서 조항 때문에 직불금을 받지 못하는 경우가 속출하고 있다는 점이다. ‘농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률’에서는 지급 대상을 ‘1998~2000년 논 농업에 이용된 농지 등으로서 2017~19년 1회 이상 직불금을 받은 농지’로 한정하고 ‘농외소득 3700만원이 넘지 않아야 한다’는 조건도 달고 있다.

대표적 벼 재배지로 인정받던 충남 당진의 석문 간척지 땅. <한겨레> 자료 사진

전남 영암으로 귀농해 쌀농사를 짓고 있는 전업농 최남근(58)씨도 논 2필지(5289㎡)를 경작하기로 주인과 계약한 뒤 영암읍사무소를 찾아 직불금을 신청했다가 ‘퇴짜’를 맞았다. 최씨는 “논 주인이 세상을 뜬 뒤 논이 묵혀지면서 고인 아들이 직불금을 신청하지 않았는데, 이런 논은 영원히 지급 대상에서 제외해야 하느냐? 이치에 맞지 않는다”고 말했다.

농민들 민원을 접수한 현장에서도 이런 지적에 동조하는 이들이 많다. 전남도는 “직불금 지급 대상 기준에 예외 규정을 신설해 불가피한 사유일 경우 지급 대상 농지로 인정해야 한다”고 중앙정부에 건의했다. 윤재갑 더불어민주당 의원도 지난해 이런 내용을 담은 개정안을 대표발의했지만, 아직 국회에서 계류 중이다.

농식품부 쪽은 “공익직불금 지급 대상 농지를 정하지 않으면 전업농이 아닌 경우도 직불금을 신청할 수 있다. 제도 시행 초기이기 때문에 제도를 안착시키는 것이 중요하며, 법이 개정되면 지급기준을 바꾸겠다”고 밝혔다.

정대하 기자

daeha@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)