제주시 구좌읍 하도리 제주올레가 지나는 연두망동산 주변에는 해녀박물관이 있다. 90년 전인 1932년 해녀항쟁의 진원지가 된 연두망은, 그로부터 16년 뒤인 1948년 4·3 시기 학살터가 됐다. 일제 수탈에 맞섰던 항쟁의 진원지 연두망에서 주민들은 토벌대의 총구에 쓰러져갔다.

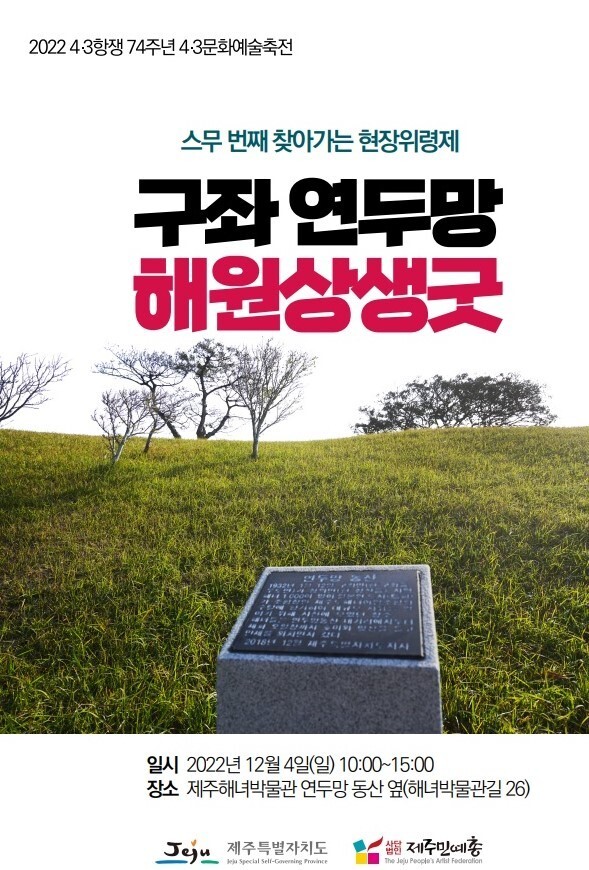

제주민예총이 해마다 여는 ‘찾아가는 4·3 현장위령제’가 올해로 스무 번째를 맞은 가운데 4일 오전 10시부터 연두망동산 옆(해녀박물관길 26)에서 ‘연두망 해원상생굿’이 열린다.

세화리는 무장대와 토벌대 보복의 희생양이 된 곳이다. 1948년 12월 무장대 습격으로 마을이 불에 타고 주민들이 학살된 이후 군인과 경찰로 변신한 서북청년들에 의해 도피자 가족으로 몰려 학살됐다. 구좌읍의 4·3 희생자 수는 모두 947명에 이른다. 마을 단위로는 구좌읍내에서도 동복리(146명) 피해가 가장 크고, 그 다음이 하도리(144명), 종달리(128명) 순이다. 중산간 마을 덕천리(34명)와 송당리(84명)에 견줘 해안마을 피해가 컸다. 여성과 아동, 노인 희생자가 전체의 42%에 이른다. 연두망에서는 1948년 6월부터 1949년 3월까지 최소한 15차례에 걸쳐 60여명의 주민이 학살됐다.

제주큰굿보존회가 집전하는 해원상생굿은 초감제를 시작으로 문화예술인들의 시와 소리, 춤 ‘기억의 연대: 넋춤’, 피안으로 가는 서천꽃밭 질치기로 마무리한다.

첫 번째 해원상생굿도 구좌읍 지역인 다랑쉬굴에서 시작했다. 4·3 경험자와의 대담 시간에는 조정희 제주4·3평화재단 기념사업팀장이 연두망 학살터에서 살아남은 오수송(90)씨의 경험담을 끌어낸다.

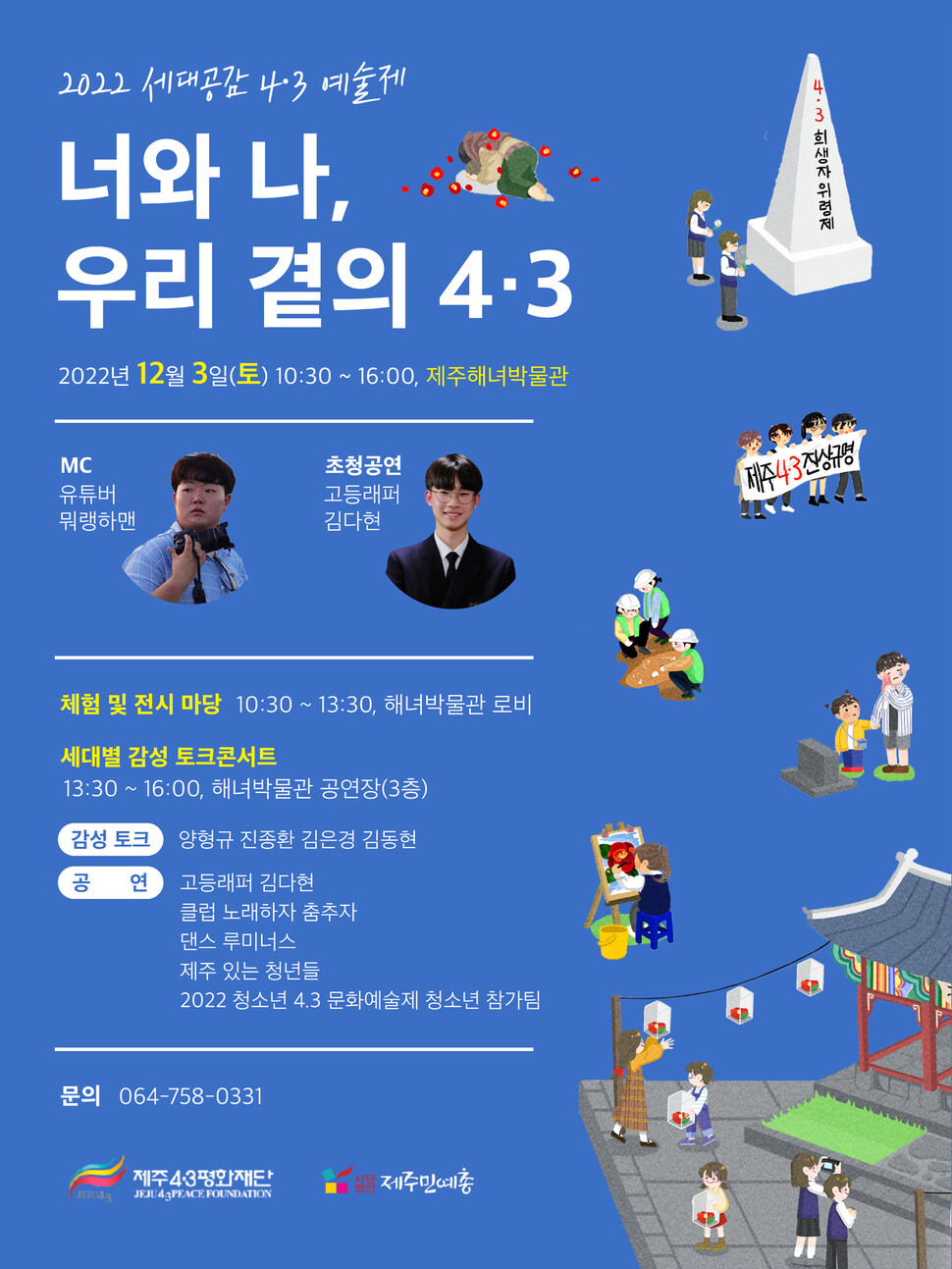

앞서 3일 오전 10시30분부터는 4·3평화재단이 주최하고, 제주민예총이 주관하는 ‘너와 나, 우리 곁의 4·3’이라는 주제로 ‘세대공감 4·3예술제’가 해녀박물관 공연장에서 열린다. 토크 콘서트로 진행되는 이 행사는 양형규(제주제일고)군과 진종환(제주대)씨, 김은경(서귀포여중) 교사가 나와 4·3에 대한 각자의 생각과 경험을 공유하며 제주 땅의 의미를 이야기하는 시간을 갖는다.

또 제주어 영상 콘텐츠로 주목받는 유튜버 ‘뭐랭하맨’의 전체 사회로 고등래퍼 김다현과 서귀포여중 댄스동아리, 연극, 밴드 공연 등 4·3과 평화, 인권을 주제로 청소년들이 만든 다양한 공연과 전시, 체험마당이 펼쳐진다.

허호준 기자

hojoon@hani.co.kr