이영종(53) 카이스트 책임연구원이 배달 로봇이 출발하기 전 작동원리를 설명하고 있다. 김광수 기자

“지금부터 로봇이 편의점에서 고객의 집까지 물품을 배송하겠습니다.”

지난 11일 부산 강서구 에코델타시티 안 스마트시티 스마트빌리지 도로에서 이영종(53) 카이스트 연구원이 마이크를 잡고 “주소기반 자율주행 로봇 시연을 하겠다”고 말했다. 보조 진행요원이 카이스트가 개발한 ‘스마트빌리지 로봇 배송 인터넷서비스’에 접속한 뒤 주소지를 입력하고 세제 등을 주문했다. 곧 로봇이 편의점 앞으로 왔고 편의점 직원이 주문된 물품을 로봇에 딸린 보관함에 넣었다. 로봇은 느린 속도로 도로를 따라 배송지로 이동했다. 이 과정에서 또 다른 로봇 2대와 조우했다. 주민의 응급신고를 받고 출동하는 순찰 로봇과 단지를 돌며 쓰레기를 치우는 청소로봇이었다. 배달 로봇이 배송지인 105동 출입구 앞에 섰다. 잠시 뒤 105동에서 사람이 나와 로봇 보관함을 열고 세제 등을 챙겼다. 배달 로봇은 다음 고객이 주문할 때까지 대기하는 창고로 갔다. 이 연구원은 “로봇이 생활 속에 자리 잡는 것을 보여주기 위해 배달·순찰·청소로봇이 동시에 만나는 장면을 연출했다. 머지않아 이런 장면을 실생활에서 보게 될 것”이라고 말했다.

배달 로봇이 도착하자 주문자가 물품을 꺼내고 있다. 김광수 기자

드론은 하늘을 날아서 물품을 배송하지만 로봇 배송은 고객이 주문한 물품을 지상으로 배달한다. 이 서비스가 주목받는 이유는 홀몸노인·장애인·환자 등 몸이 불편하거나 육아 문제 등으로 집을 잠시라도 비울 수 없는 이동약자들에게 편리하기 때문이다. 코로나19 사태와 같은 전염병 확산 때문에 비대면으로 생활필수품을 사야 할 때도 요긴하게 쓰인다.

로봇 배송의 핵심 기술은 도로명과 건물번호를 부여하고 주소를 세분화하는 방법으로 로봇이 다니는 길을 데이터화하는 것이다. 행정안전부는 “인공지능기술을 접목한 전산작업을 통해 전국 도로를 20m 간격으로 기초번호를 부여하고 기초번호 주변에 건물과 시설물이 있으면 주소를 부여하고 있다. 누구나 행정안전부 주소기반서비스를 활용할 수 있으므로 로봇 배송 실용화가 가능하다”고 설명했다.

배달·청소·순찰로봇이 조우한 뒤 나란히 멈춰 있다. 김광수 기자

국내외에서 로봇이 호텔·식당 등 실내에서 음식·물품 등을 배달하는 것은 이제 쉽게 볼 수 있지만 실외에서 로봇이 물품을 배달하는 것은 아직 걸음마 단계다. 상용화를 위해 행정안전부, 한국국토정보공사, 한국수자원공사, 카이스트가 손을 맞잡았다. 현재 카이스트 대전캠퍼스, 건국대 서울캠퍼스, 연세대 인천캠퍼스, 에코델타시티 등 4곳에서 자율주행 로봇 배송서비스를 실험하고 있다.

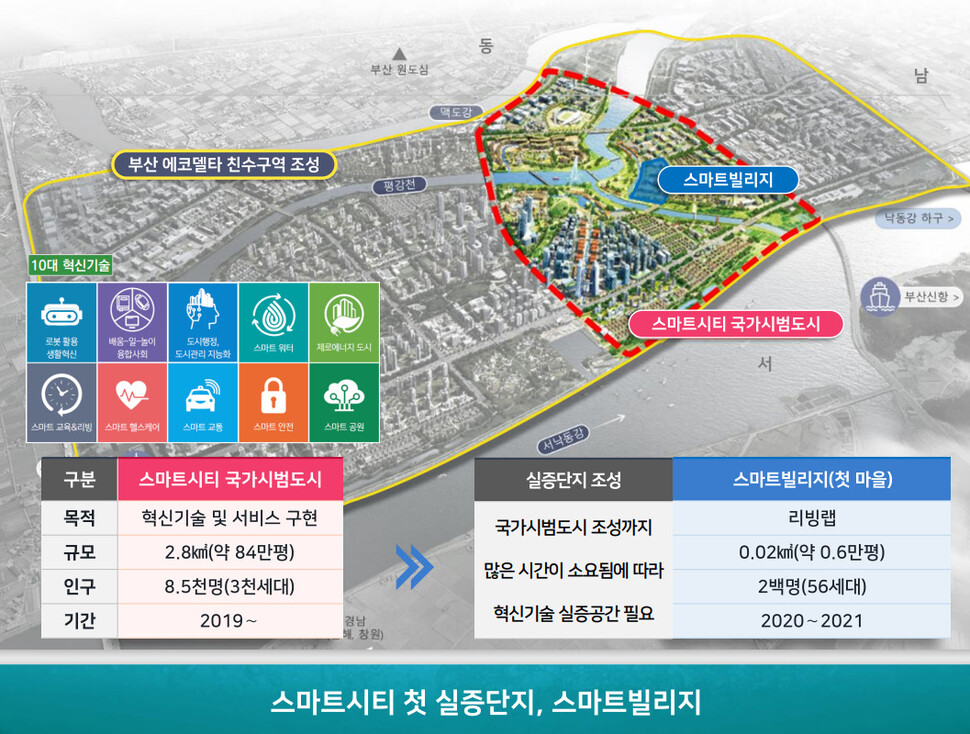

이들 4곳 가운데 에코델타시티 안 스마트시티 스마트빌리지는 로봇 배송 서비스가 가장 최적화된 공간이다. 에코델타시티 안 스마트시티는 국내 유일 스마트시티 실증단지인데 공모를 통해 입주한 56가구(2가구는 견본주택)가 올해부터 인공지능 기술을 활용한 첨단 주거공간을 실험 중이기 때문이다.

로봇업계는 배송·순찰·청소로봇의 상용화를 위해 법률 개정이 시급하다고 지적한다. 하지만 법률 개정을 하려면 안전성이 검증돼야 한다. 차량이 혼잡한 도로와 사람이 많은 인도·공원 등에서도 안전하게 자율주행이 가능한지와 급가속 등에 따른 돌발 안전사고 방지가 해결돼야 한다.

송정아 행정안전부 지방자치분권실 주소정책과장은 “바퀴가 달린 로봇을 도로와 인도 가운데 어느 곳에 적용할 것인지조차 아직 분명하지 않다. 조속한 법률 개정이 필요하다”고 말했다. 이영종 연구원은 “실생활에서 사용되는 로봇의 활성화를 위해서는 규제샌드박스(새로운 제품이나 서비스가 출시될 때 일정 기간 동안 기존 규제를 면제, 유예시켜주는 제도)를 확대할 필요가 있다”고 말했다.

글·사진 김광수 기자

kskim@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)