[23일 소설가 최인훈 3주기]

2003년 ‘바다의 편지’가 생전 마지막

미발표 유고 30편 모은 ‘수제 책자’로 펴내

‘대숲 소리’는 제갈공명 죽음 다뤄

‘쇄빙선’은 장편 ‘화두’와 관련 눈길

2003년 ‘바다의 편지’가 생전 마지막

미발표 유고 30편 모은 ‘수제 책자’로 펴내

‘대숲 소리’는 제갈공명 죽음 다뤄

‘쇄빙선’은 장편 ‘화두’와 관련 눈길

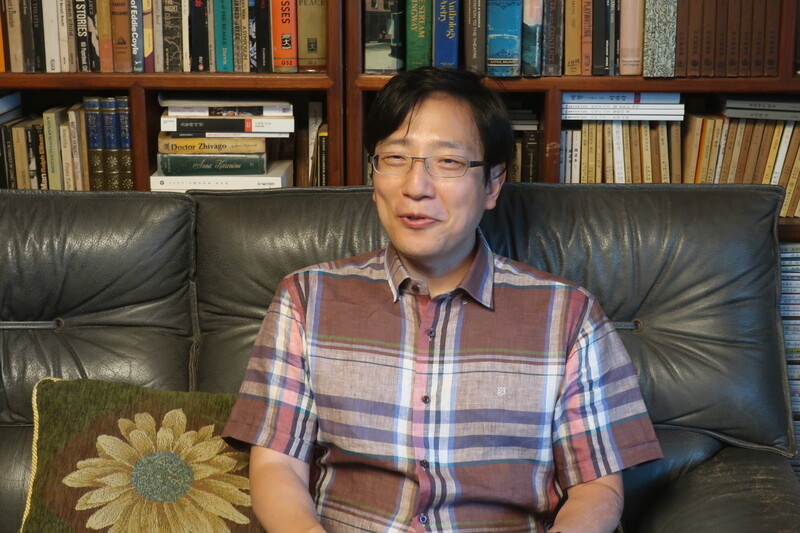

최인훈 작가.

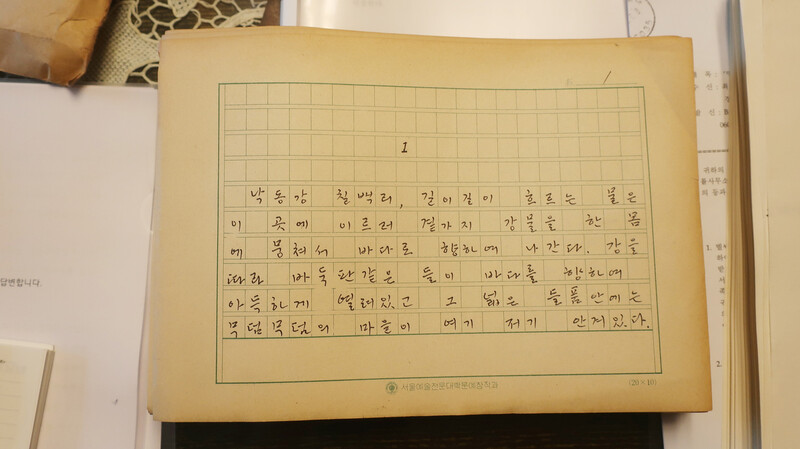

최인훈 장편소설 <화두> 육필원고 첫 장. 최재봉 선임기자

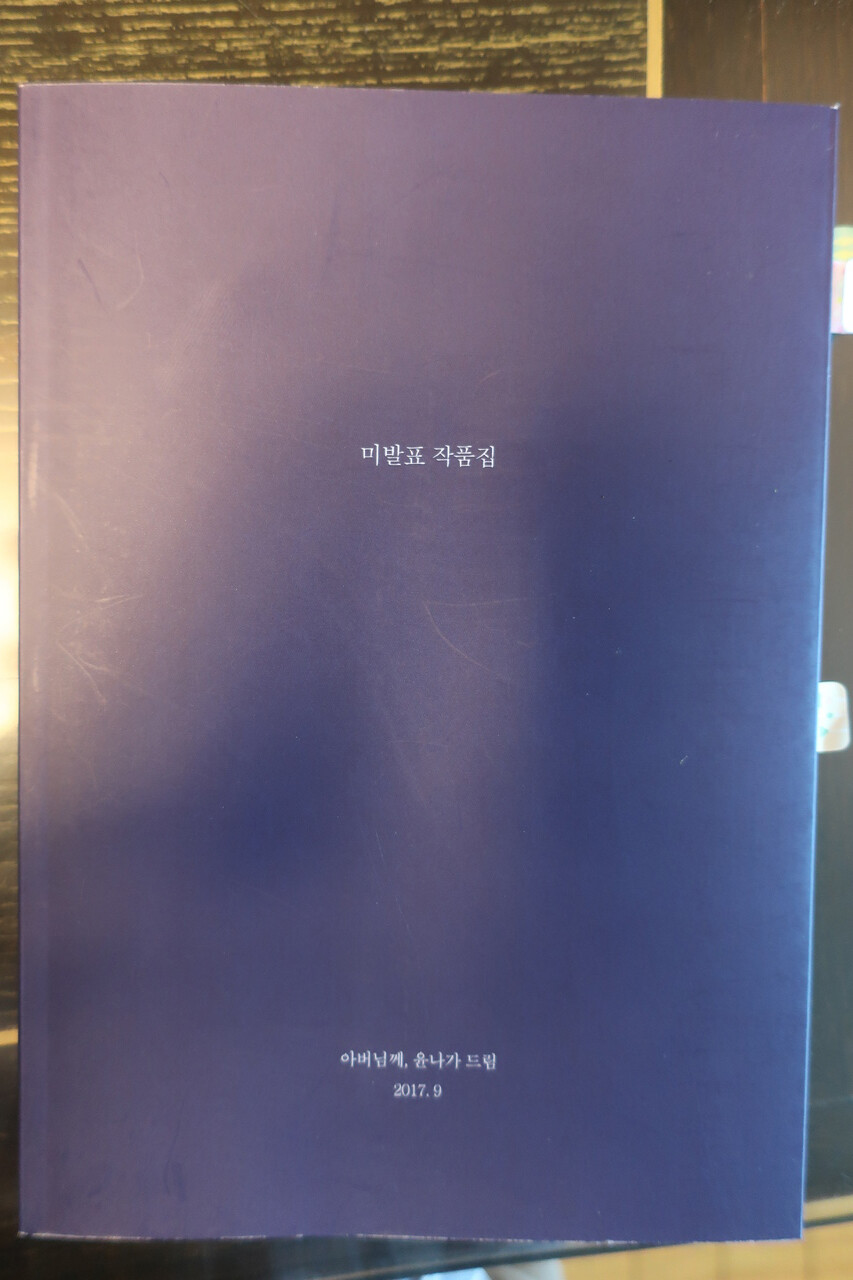

최인훈 작가의 미발표 작품들을 며느리 하윤나씨가 손수 제본해서 책자 형태로 만들어 작가에게 선물한 <미발표 작품집>. 최재봉 선임기자

최인훈 작가의 고향인 함경북도 회령읍을 그린 약도. 최인훈이 미국에 머물던 1970년대 초반, 어릴적 고향의 지리를 궁금해하는 그에게 부친이 그려준 것이다. 최재봉 선임기자

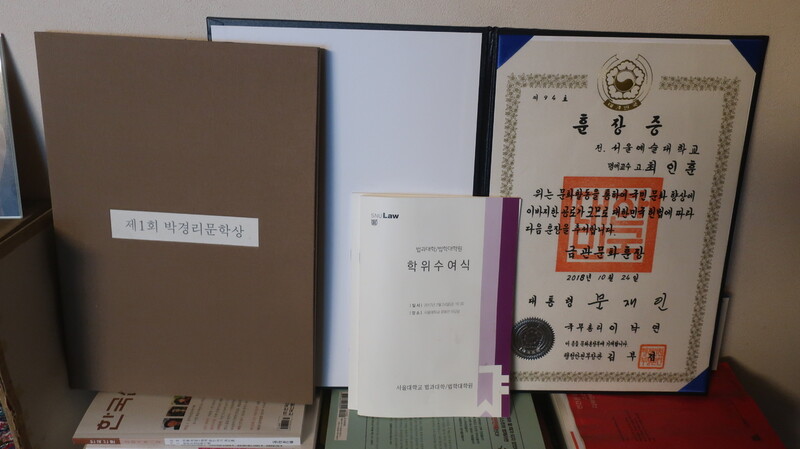

최인훈 작가가 살던 경기도 고양시 화정 자택 거실 입구에 놓인 기념품들. 작고한 뒤 받은 금관문화훈장증(오른쪽부터)과 서울법대 명예졸업장을 받은 2017년 2월 학위수여식 순서지, 제1회 박경리문학상 상장. 최재봉 선임기자 bong@hani.co.kr

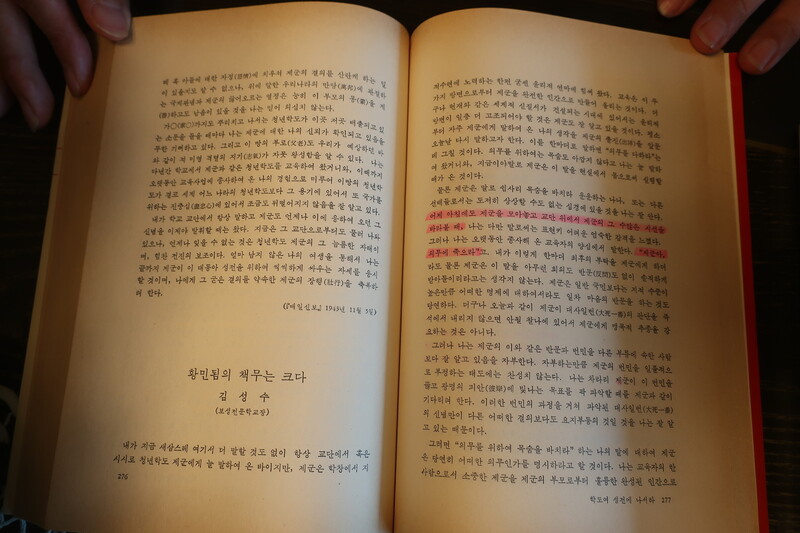

최인훈 작가가 읽었던 <친일논설선집> 중 김성수 당시 보성전문학교장의 글 ‘황민됨의 책무는 크다’에 형광펜으로 밑줄을 그은 모습. 2001년 인촌상 수상자로 선정되었을 때 최인훈은 아들 최윤구씨에게 인촌 김성수의 이 글을 보여주며 수상 거부 뜻을 밝혔다고 윤구씨는 말했다. 최재봉 선임기자

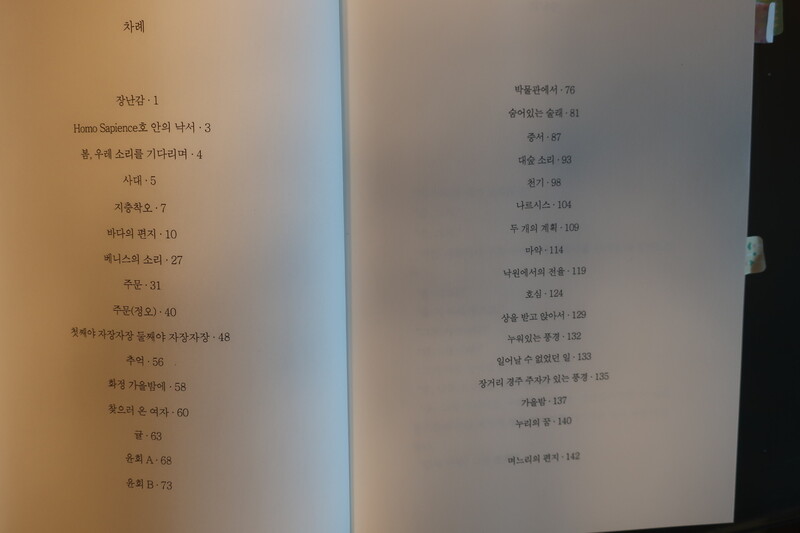

최인훈의 <미발표 작품집> 목차. 최재봉 선임기자

최인훈 작가의 아들인 음악 칼럼니스트 최윤구씨가 16일 오후 경기도 고양시 화정 최인훈 작가의 자택에서 <한겨레>와 인터뷰를 하고 있다. 최재봉 선임기자

대숲 소리

오장원(五丈原)의 밤하늘에서 장수별이 떨어진 날 한밤중 그 시각에 제갈공명의 고향 집에 손님이 찾아왔다.

공명은 향을 피워놓고 손님과 마주 앉았다.

대밭에서 건너오는 바람 소리에 귀를 기울이며 그들은 앉아 있다.

얼마나 그렇게 앉아 있었을까.

공명은 이윽고 끓기 시작한 찻주전자에 한번 눈길을 주었다가 손님에게 처음 말을 건넸다.

“고생이 많았소이다.”

손님은 대숲에서 오는 소리처럼 알릴락 말락 웃었다.

공명은 차를 따라 손님에게 권했다.

손님은 잔을 들어 차가 아니라 자기 생각을 마시듯 천천히 한 모금 마셨다.

“별고 없으시지요?”

손님이 하는 말이다.

공명이 이번에는 알릴락 말락 웃었다.

“걱정 마시오.”

공명이 그렇게 말한다.

“붕어 낚시터도 여전합니다.”

공명의 말에 손님은 기쁜 낯빛이 된다.

“그렇습니까?”

손님은 이번에는 붕어 한 마리를 낚는 낯빛이 되어 또 한 모금 차를 마셨다.

대나무숲은 약간 떨어져 있는 터이라 그런 줄 모르는 사람에게는 들리지 않을 수도 있는 소리를, 두 사람의 귀는 듣고 있었다. 가끔 폭포 소리처럼 부풀어 오르는 마디까지도.

“장아(張兒)는 어찌 지냅니까?”

손님의 이 말에 공명이 조금 흔들렸다.

장아는 황건적의 난 때에 부모 형제를 모두 잃은 이 마을의 고아로 공명의 문간에 자주 나타나는 정신이 좀 부실한 소년이었다.

“죽었습니다.”

“!”

공명은 이 소년을 가엾이 여겨 언제나 먹을 것을 주고 가까이 불러서 놀아 주기도 하였다.

“몇 해 전 돌림병이 있었을 때 죽었습니다.”

손님의 얼굴에 구슬픈 빛이 어렸다.

소년은 공명이 붕어 낚시를 다닐 때 자주 곁에 있었다.

비가 올 때도 도롱이를 쓰고 공명 곁에 앉아서 붕어못에 튀는 천 개의 찌 같은 물방울을 함께 지켜보던 소년이 죽었다고 한다.

“그랬군요.”

손님의 말에 공명은 대꾸하지 않았다.

손님이 없던 사이에 마을을 제대로 경영하지 못한 듯한 느낌이 들었기 때문이다. 손님이 그렇게 생각하지 않으리란 것을 알면서도 그 생각이 어쩐지 가시지 않았다.

그들은 다시 말없이 되어 두 번째 잔을 마주하였다.

대숲에서 들리는 소리. 대숲이 여전히 있다는 말을 해주어야 할까. 손님이 어쩌면 옛날에 듣던 소리를 떠올리고 있는 것이나 아닌지. 지금 여전히 있는 저 숲에서 오는 이 소리를 듣고 있는 것인지 그것이 궁금하였다. 어찌 된 셈인가. 그의 마음과 내 마음 사이에 열려 있는 길에 무엇인가 막힌 것이 생겼다는 말인가.

“대숲 소리는 여전하고―”

벼락처럼, 손님의 그 말이, 작은 벼락처럼 공명의 귓전을 쳤다.

공명은 가볍게 머리를 수그렸다.

이번에도 미안하였다.

장아가 가끔 장난을 하다가 들켰을 때 지었던 몸짓이 공명은 생각났다. 그러자 웃음이 그의 얼굴에 번졌다.

손님이 그것을 받아 빙그레 웃었다.

“대숲 소리는 여전하고―”

손님이 다시 읊조렸다.

알고말고요. 괜찮아요. 당신의 마음을 왜 모르겠소. 손님이 그렇게 말한 듯이 공명은 느꼈다.

대숲에서 오는 소리가 조금 높아졌다, 이울었다 하는 것처럼 ― 더는 아니지만 적어도 그만큼은 공명의 마음이 일렁이는 것이었다. 그때 ― 귀가 큰 남자가 세 번씩 찾아들 무렵에 느꼈던 흔들림이었다. 그렇게 시작되었던 움직임의 그 곡절의 끝에 온 지금, 그 비슷한 무엇을 마음은 겪고 있는 것인가.

“진지를 드릴까요?”

공명이 말했다.

“아니요―”

손님이 말했다.

“가벼워서 좋군요.”

손님이 덧붙여 말했다.

차가 가볍다는 말이 아니라, 몸과 마음이 가볍다고 손님은 말하고 있는 것이다.

공명은 일어서 손님에게 두 번 절하고 한 번 반절을 올렸다.

손님은 겸연쩍은 듯이 그대로 공명을 지켜보았다.

공명은 다시 자리를 잡고 앉아서 세 번째 잔을 손님과 자기 잔에 따랐다. 그때 공명은 자기와 손님이 거의 같은 간격으로 차를 마시고 같은 무렵에 잔을 비우고 있던 사실을 알아보았다.

공명은, 분신술(分身術)로 유비를 따라가게 했던 자기가 고향에 돌아온 이 밤에 처음으로 깊은 평화의 숨을 내쉬었다.

공명은 손님 ― 돌아온 자기를 건너다보았다.

그것은 틀림없는 자기였다.

오장원의 곡소리가 아닌 저 건너 대숲 소리가 천지를 ― 즉 두 사람의 마음을 채웠다. 그들은 하나가 되었다.

모시는 아이는 밤늦은 손님의 잠자리 시중을 기다리다 못하여 깜박 졸다가 깨어났다.

아이는 일어서서 발소리를 낮추며 주인의 방 앞에 이르렀다.

창문에는 주인의 그림자 하나만이 비쳐 있고, 댓돌 위에도 한 짝 나막신만이 있었다. 그사이 손님은 돌아간 것이다.

다만 아이는 주인의 신발 곁에 희미하게 남아 있는 신발 놓였던 물기를 보지는 못하였다.

강 건너 촉나라 승상의 고향 집을 지켜오는 마을 사람이, 밤중에 일어나 뒤뜰에 나왔다가 문득 멈춰 섰다.

창문에 불빛이 보이는 듯했기 때문이다. 다시 보니 여전히 그쪽은 캄캄하였다. 그는 머리를 흔들면서 돌아서 방으로 들어갔다.

최인훈 소설가

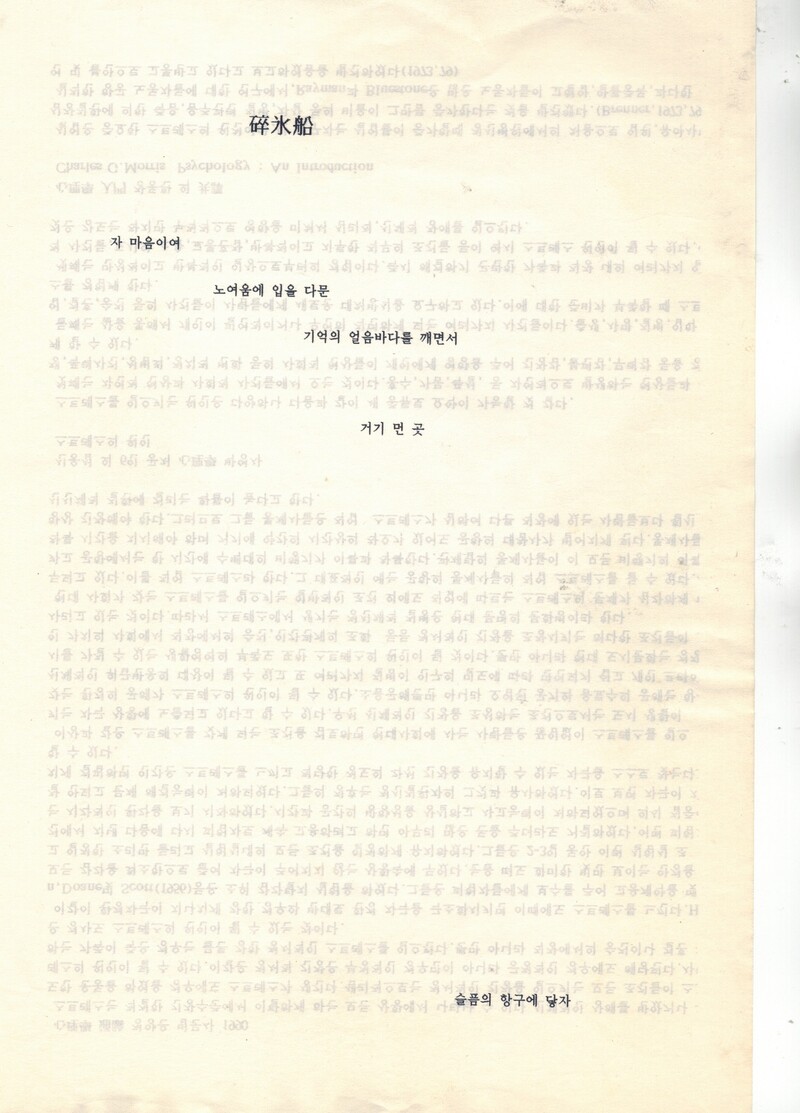

최인훈의 시 ‘쇄빙선’ 첫 프린트본. 최인훈 작가가 불러주고 레이아웃 역시 일러준 것을 그의 아들 최윤구씨가 타이핑 해 이면지에 프린트한 것이다. 최윤구 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)