새들은 날기 위해 울음마저 버린다

김용만 지음 l 삶창 l 1만원

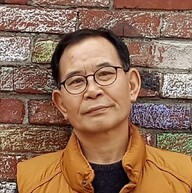

구로노동자문학회의 맏형으로 노동자 시 모임 ‘일과 시’ 동인이기도 한 김용만(

사진) 시인이 첫 시집 <새들은 날기 위해 울음마저 버린다>를 펴냈다. 지금은 현장 노동을 그만두고 전북 완주 산골 마을로 귀촌했기 때문이기도 하겠지만, 이 노동자 시인의 첫 시집에서 노동의 날들은 쓰라린 추억으로나 남아 있는 듯하다.

“마찌꼬바 용접사로 삼십여 년 살았다/ 노동이 아름답다는데 나는 신물이 났다/ 살 타는 냄새를 맡았다”(‘귀향’ 부분)

“노동자가 자랑스럽다는데 난 쓴웃음이 나왔다/ 각성되지 못한 노동자여서일까/ 더 이상 물러설 곳 없는 막장에서/ 휘어진 손가락 감추고 뼈로 버텼다/ 배 속이 녹아버린 것도/ 용접기를 놓고서야 알았다”(‘눈이라도 내리면 좋으련만’ 부분)

시인은 용접 일을 그만두는 시점에 맞추어 “평생 그리던 시골집”(‘귀향’)을 샀지만, 기다렸다는 듯 병이 찾아왔다. 아마도 거칠고 고된 노동의 후유증이 아니었을까. 그가 자신의 노동을 두고 “신물”이니 “쓴웃음”이니 하는 부정적 표현을 동원하는 것을 이해할 법하다.

그러나 용접기 대신 삽과 호미를 들었다뿐이지 그의 노동하는 삶은 계속된다. 그래도 이번에는 노동과 행복 사이에 균형과 조화가 생긴다. 땀 흘려 몸을 놀린 결과 “잔돌과 필요 없는 검불들이/ 가지런히 쓸린 고른 땅”을 보며 그는 “우리가 결국 꿈꾸는 혁명 아니겠는가”(‘꽃산 아래’)라는 감상을 끌어낸다. 자신이 수확한 고추를 빻아 돌아오는 길, “두근거리는 서 근 반/ 아름다운 무게”(‘서 근 반’)에 감동을 받기도 한다. 그런 만족감은 시에 관한 통찰로도 이어진다.

“아름다운 것들은/ 땅에 있다// 시인들이여// 호박순 하나/ 걸 수 없는// 허공을 파지 말라// 땅을 파라”(‘시인’ 전문)

다소 직설적이고 단순해 보일지언정, 메시지는 분명하다. 땅에 뿌리 내리지 못한 허황된 관념과 감상으로 시를 분칠하지 말라는 것. “정말 시처럼” 내리는 바람에 “뭘 빼고/ 더 보탤 것도 없”는 눈을 보며, “넌 쓰고/ 난 전율한다”(‘폭설’)고 고백할 때에도 그는 땅과 자연을 거스르지 않는 시의 본래면목을 다시 확인한다 하겠다.

시집 뒷부분에는 고향 마을과 부모님의 삶을 노래한 시편들이 배치되었다. “작두날에 썰린 가지런한 풀처럼 참 아름답고 고른 날들”(‘작두)을 그리워하는 시인의 노래를 듣자면, 그가 꿈꾸는 이상향이 ‘오래된 미래’로서 유년기 고향에 이미 현현했었다는 사실을 새삼 알게 된다.

최재봉 선임기자

bong@hani.co.kr, 사진 삶창 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)