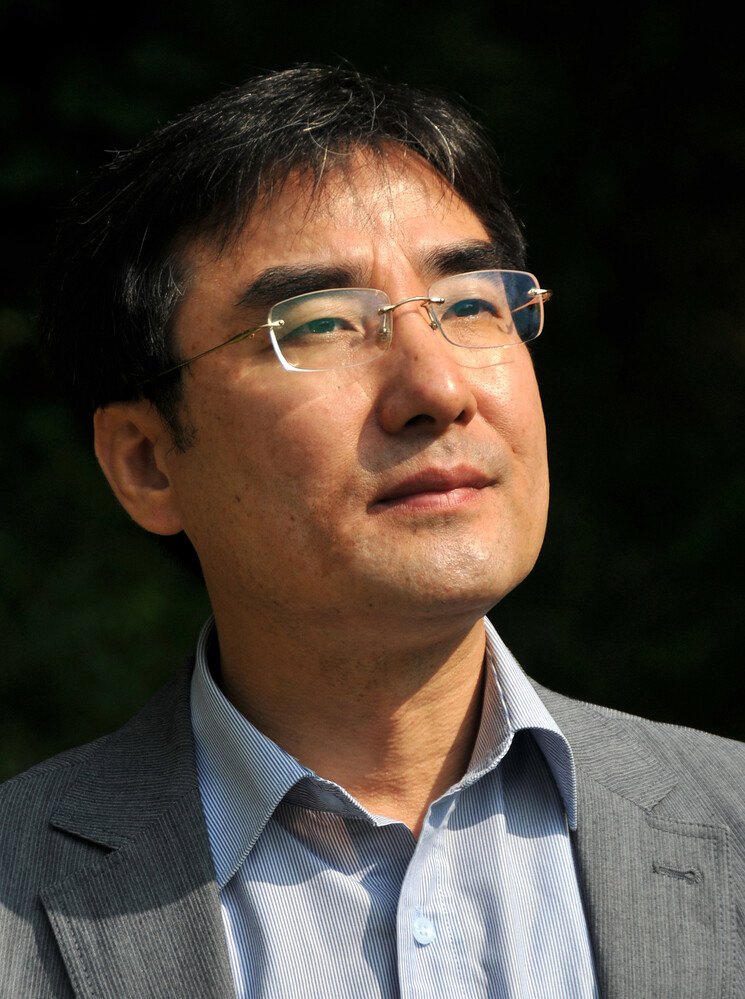

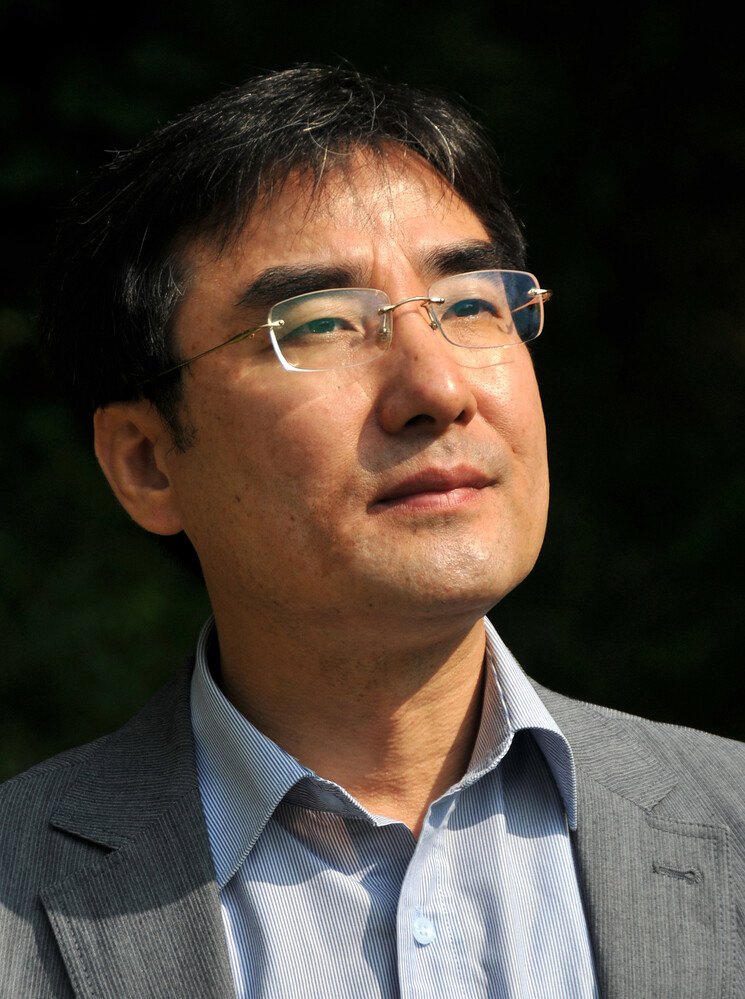

백석의 북방 정서와 충청도 사투리의 해학이 버무려진 네 번째 시집 <여우>를 묶어 낸 육근상 시인. “나는 또 어느 별에서 생명 얻을 것이니 가는 것 너무 슬퍼하지 마라”는 어머니의 유언을 ‘시인의 말’에 새겨 넣었다. 솔출판사 제공

여우

육근상 지음 l 솔출판사 l 1만원

육근상의 네 번째 시집 <여우>에는 어머니를 여읜 슬픔이 넘실거린다. 돌아가신 어머니는 생전에 깨진 밥그릇에 심은 꽃잔디가 되어 “마루까지 뻗어 있”(‘달가락지’)기도 하고, 빈 방에 깔아놓은 이불 속에서 “누구여 애비여 언제 들어온겨/ 아이고 깜짝 놀랐네”(‘가을밤’) 환시와 환청으로 되돌아오기도 한다. 어머니의 흔적이 깃든 마루와 마당과 뒤란이 무언중에 슬픔에 동참하는 시 ‘앵두가 익어가네’는 절제와 함축미가 돋보이는 절창이다.

“며칠 울다 나와 대청 건너려는데 삐걱삐걱 익은 마루 슬프기도 하지// 마당에 쏟아놓은 흰 빛이 아무리 환한 얼굴로 쌀 씻어도 훌쩍훌쩍 눈물만 흐르지// 정구지 키우던 뒤란도 먼 하늘 바라보며 어깨 들썩여 흐느낄 제”(‘앵두가 익어가네’ 전문)

시인은 어릴 적 추석에 어머니를 따라 외가에 갔던 기억이며(‘메밀꽃’), 툇마루에 어머니와 마주 앉아 저녁 밥을 비벼 먹던 추억(‘호박꽃’), 생일날 어머니가 차려주던 미역국과 고등어구이의 맛(‘바라실 미륵원지 노을집’)을 곱씹고는 한다. “울지 말구 절허지 말구/ 정 거시기허먼 생일날 멱국이나 끓여 애덜이랑 노나 먹덩가/ 입성일랑은 조 아래 또랑이 가서 다 태워버리구”(‘적멸’) 깔끔하게 정리하시는 말씀이 야속해 쥐잡이 불을 핑계로 눈시울 붉히던(‘적멸’) 날도 소환한다.

인용한 작품들에서도 보다시피 육근상의 시는 전통 정서와 어휘 및 가락에 크게 의존한다. 충청도 방언을 적극 살려 쓰는가 하면, 백석 시의 북방 정조에 이어지는 문학적 유전자가 엿보이기도 한다. 표제작 ‘여우’에서 “밤새 여우가 길 내어 올라간 북방 그리워하는 것”은 “북방 사내” 백석을 향한 후배 시인의 그리움의 표현이라 보아도 크게 무리가 없다.

“오늘처럼 솜눈이 푹푹 날리는 날이면/ 나는 어디를 급히 다녀와야 할 사람처럼/ 고욤나무 아래에서 여린 가지 바람 타는 소리로/ 꼬리만 남은 강변길 우두커니 바라본다/ 대숲도 따라나서고 싶은지/ 여우 지나간 길 흰 그림자 내어 굽어보고 있다”(‘여우’ 마지막 연)

구유통, 뒤란, 고샅, 화롯불, 바람벽, 베옷, 나룻배… 육근상의 시집을 채우는 낱말들은 아닌 게 아니라 1930년대 백석 시에나 어울리겠다 싶도록 고풍스럽다. 시집 전체를 통틀어 현대 문명의 영향을 보이는 것이라고는 오토바이와 로봇 청소기가 유이(唯二)하다시피 하다. 시 ‘살림 4’는 평지돌출 격으로 등장하는 로봇 청소기가 이 고전적·의고적 세계와 마찰을 일으키며 난장에 가까운 소동을 벌이는 이야기를 담았다. 알아서 집 안 청소를 하는 로봇 청소기는 처음에는 난세의 영웅이요 눈에 넣어도 아프지 않을 손주 취급을 받는다. “난세간웅 기특허여 곁에 놓구 흠집이라두 날까 금이야 옥이야 기르는디”라는 시 첫 연의 마지막 구절은 그런데 어쩐지 사태의 불길한 전개를 예고하는 것만 같다. 아니나 다를까, 어느 날 퇴근해 집에 돌아와 보니 사달이 벌어져 있다.

“마룻바닥 딜여다봉게 번들번들 부엌 바닥 딜여다봉게 번들번들 안방 건넌방 개똥칠루 번들번들허여 콧구녁 벌렁거리매 생각혀보니 청소허그라 전원 눌러늫구 출근혔는디 요요 요망헌 긋이 똥판까지 밀구 올라가 개똥 한 무데기 물구 죙일 구석구석 개똥칠루 되베를 해농 거 아니겄슈”

대전 출신 시인이 능란하게 구사하는 충청도 사투리는 특유의 해학적 효과와 함께, 시집이 눈물과 슬픔에 마냥 가라앉지 않도록 하는 균형추 구실을 한다. 어머니의 제삿날 풍경을 그린 ‘살림 5’에서 제사상에 오른 음식을 맛나게 먹던 화자가 칼칼한 김치 생각이 간절해 부인에게 부탁하면서 벌어지는 일을 보라.

“이보씨요 각시 당신 좋아허는 사랑채 짠지 좀 끄내다 주먼 오늘밤이는 내 죽어두 여한이 웂겄소 허니 노려보다 일어서는디 끙 허구 일어서는디 남새밭 담배상추두 힘껏 기지개던디 상추쌈두 디리까유 장단 맞춰 그라먼 좋제 고개 끄덕이니 호랭이 물어 가네 엄니 가신 지 메칠 됐다구 상추쌈으루 미어터지겄다는 긋이여 엄니 보먼 퍽이나 좋아허시겄수 쯧쯧”

촌철살인 ‘각시’의 신스틸러급 활약은 다른 시들에서도 만날 수 있다. ‘가을’에서 화자는 가을 산을 걷다 문득 슬픔이 치받쳐 “아 죽고 싶은 아침이로다 그런 줄 알아라 각시한테 문자 넣었다”. 실없는 문자 따위는 까맣게 잊은 채 걸음을 옮겨 암자도 구경하고 계곡물에 얼굴도 씻고 하는데 뒤늦게 각시한테서 답장이 온다. “살강 밑 항아리 녹파주 익는 소리 들을 만하다 그런 줄 알아라”. 그런가 하면 따뜻한 봄볕이며 살랑살랑 봄바람 기대하며 마실 나갔다 돌아온 각시가 “뜰팡이 엎어놓은 양재기 꽁무니바람에 굴러가다 바람벽 부딪혀 찌그러지는 소리”로 내뱉는 한마디는 외워서 써먹고 싶을 만큼 솔깃하다. “봄은 허세여 꼭 우리 집 바깥냥반 가텨 쥐뿔이나 향기두 웂는 긋이 요란 떨기는 아이구 춰 아이구”.

나들이길에 들른 식당에서 묵을 시켜 먹는 모습을 판소리 가락에 얹어 노래한 ‘살림 1’은 경지에 오른 시인의 언어 감각을 보여준다.

“묵이란 눔 어찌나 지름챙이 같은지 요리조리 우르르르 몰려댕겨 한 볼테기 집어늫을랴먼 절집 남사당패 끌려 나오드키 허는디 이눔은 북 치구 나오구 저눔은 장구 치구 나오구 그눔은 징 치구 나오구 피다 만 눔은 꽹가리 두드리매 방바닥 줄을 골라 젓가락질로는 택두 웂는지라 숟가락으루 퍼늫다 인자 걷어붙이구 맨손으루 빨아늫다”

육근상 시인은 대전 지역 문학 무크 <삶의문학>을 통해 1991년에 등단했지만 첫 시집 출간은 되우 늦어 2013년에야 <절창>을 선보였다. <만개>(2016), <우술필담>(2018)에 이어 어느새 네 번째 시집 <여우>를 내놓으며 뒷심을 과시하고 있는 그의 향후 행보가 기대된다.

최재봉 선임기자

bong@hani.co.kr