4천년의 농부

프랭클린 히람 킹 지음. 곽민영 옮김. 들녘 펴냄. 1만5000원

프랭클린 히람 킹 지음. 곽민영 옮김. 들녘 펴냄. 1만5000원

100년전 한·중·일 농업기술 답사

좁은 땅뙈기 섞어짓기·사이짓기·돌려짓기

자연순환 유기농법에 경탄

그 옛날 친환경 ‘오래된 농부’는 어디로 갔을까

좁은 땅뙈기 섞어짓기·사이짓기·돌려짓기

자연순환 유기농법에 경탄

그 옛날 친환경 ‘오래된 농부’는 어디로 갔을까

미국 농림부 토양관리국장을 지낸 농학자는 중국과 한국, 일본 농부들의 똥오줌 재활용술에 대해 찬탄을 마다지 않았다. 미국의 똥오줌 ‘위생’ 처리에 대해선 비판을 늘어놓으며 동아시아의 똥 문화를 배우라고 말한다. 그의 말이 이랬다. “문명화된 인류의 가장 주목할 만한 농업기술 가운데 하나가 중국과 한국, 일본이 수세기 동안 지속시켜온 인분 활용법이다. 이들은 인간의 똥오줌으로 토지를 비옥하게 유지하고 먹을거리를 생산하는 데 활용해왔다.”(179쪽)

100년 전, 1909년의 주장이다. 고위직인 농림부 국장을 지낸 프랭클린 히람 킹(1848~1911) 박사가 1909년 중국과 한국, 일본의 농촌과 농업기술을 두루 살피고서 쓴 농업기행서 <4천년의 농부>(들녘 펴냄)에는 자연과 조화를 이루는 3국의 친환경 유기농에 대한 동경과 찬탄이 물씬 배어 있다. ‘4천년의 농부’란 개척지를 일군 지 얼마 되지 않은 미국의 신참 농부들과 다르게, 4천년 동안 자연의 지혜를 간직한 검약하고 끈기있는 ‘오래된 농부’를 부르는 말이다.

1909년 2월 지은이는 미국 시애틀을 떠나 일본과 중국, 그리고 한국을 시찰하는 동아시아 농업기술 답사여행을 떠났다. 여행의 목적이 무엇인지는 분명하게 드러나지 않는다. 다만 “여행의 목표는 농부들과 직접, 또는 통역자를 통해 땅과 작물에 대해 깊이 이야기를 나누는 것”이라고 밝혔다.

여행자는 매우 꼼꼼했다. 중국 상하이 시장에 나온 채소들 목록과 가격을 일일이 현장 조사하고, 농부들과 만나 사이짓기·돌려짓기·섞어짓기 농삿법을 채록하고, 똥오줌 처리 시설과 과정을 따져 똥 농삿법을 체계화했다. 3국의 해안·내륙을 주로 배와 기차를 타고 돌아보니며 많은 농부를 만나는 수개월의 여행길은 결국 100년 전 동아시아의 농업기술과 농촌문화에 관한 값진 기록을 그의 유작으로 남겼다.

상하이 채소값 꼼꼼 기록

책을 읽다보면 놀라움으로 가득했을 20세기 초 동아시아 여행자의 얼굴 표정이 독자들 눈 앞에 선하겠다.

상하이 채소값 꼼꼼 기록

책을 읽다보면 놀라움으로 가득했을 20세기 초 동아시아 여행자의 얼굴 표정이 독자들 눈 앞에 선하겠다.

지은이는 1인당 20에이커(1에이커는 4047평방미터)나 되는 넓은 땅을 지닌 미국 농부들과 달리, 1인당 불과 2에이커 안팎 땅을 지닌 동아시아 농부들이 땅을 이토록 비옥하고도 풍성하게 가꿀 줄 아는 모습을 보고 놀란다. 또 자연에서 얻은 모든 것을 소중히 쓰고 다시 땅으로 되돌리는 유기농의 지혜를 보며 놀란다. ‘지속가능한’ 농촌을 본다. 한·중·일의 5억명 인구가 서구식 무기비료나 화학물질 없이 친환경 농삿법에 의해 지탱해왔음을 보며 놀란다. 지은이가 보기에, 무엇보다 높은 지혜의 으뜸은 똥의 재활용이다. 똥오줌은 강과 바다에 버려질 땐 크나큰 오염원이지만 땅에 되돌려 재활용했을 땐 기특한 자연자원이다! 킹 박사는 당시 농학자들이 확인한 여러 연구사례들을 들이대며 똥의 가치를 강조했다. 똥엔 천연 질소와 칼륨, 인이 풍부하게 담겼다. 그런데도 미국과 서유럽은 ‘위생’을 따져 자연에 내다버리는 것만이 능사인 것으로 여기고 있잖은가. “연구결과를 토대로 하면 미국과 영국인들은 국민 100만 명당 일년에 질소 579만4300~1200만 파운드, 칼륨 188만1900~415만1000파운드, 인 77만7200~305만7600파운드를 바다와 강, 또는 호수, 지하수에 내다버리고 있는 것으로 추산된다. 우리는 이 같은 배설물 처리법을 우리 문명의 위대한 성취 가운데 하나라고 착각하고 있다.”(180쪽) 엄청난 양의 배설물은 동아시아에선 오히려 3천년 이상 동안 귀한 자원으로 재활용됐다. 한양 같은 대도시에서도 똥 관리는 체계화됐다. “오늘날에도 집집마다, 농촌 마을마다, 심지어 177만명이 반경 4마일 안에 몰려 살고 있는 한커우와 우창, 한양 같은 대도시에서도 배설물을 열심히 모으고 있다. 그래서 성인 4억명이 일년에 인 15만톤, 칼륨 37만 6000톤, 질소 115만8000톤 등 1억 8200만톤이 넘는 배설물을 땅에 거름으로 주고 있다.”(180~182쪽)

지은이는 똥오줌을 재활용하는 동아시아에서 여행길 도중에 파리떼를 거의 본 적이 없다고 말했다. 그건 위생관리가 철저한 미국에서도 파리떼로 골치아프다는 여행자에겐 무척 이상한 일이었다. “우리는 여행의 막바지에 가서야 그 이유를 알게 됐다. …모든 배설물은 쓰임새 있는 곳으로 가도록 항상 잘 관리감독하기 때문에 파리의 부화장소 자체를 파괴하는 효과를 내고 있었다. 국가가 앞장서서 배설물의 위생적인 처리 문제를 언제나 염두에 두고 있기 때문이기도 하다.”(188쪽)

그의 찬탄은 비탈진 곳을 계단식 논·밭으로 일구거나 둑 위와 경작지 사이사이에 다른 작물들을 섞어짓는 농부들, 작물을 거둘 즈음에 다른 작물을 심어 수확기를 절약하는 농부들의 부지런한 일손들로도 향했다. “농사꾼은 작물이 필요로 하는 시간에 맞춰 자신의 모든 작업을 진행한다. 동양의 농부는 최고의 시간 활용 전문가다.”(241쪽)

이 책은 서구 문명의 근대 농업에 비하면 뒤쳐진 것처럼 여겨지는 아시아의 오래된 농업기술을 서양인 농학자의 전문가 시선을 통해 새롭게 이해한다는 점에서 흥미롭다. 게다가 흔히 풍속·문물을 다룬 책들은 많지만 농촌의 농업기술을 이처럼 3국 비교를 통해 세밀히 묘사한 책은 찾기 쉽지 않기에 더욱 그렇다. 3국의 농부·농촌 풍경들을 담은 240여장의 사진들은 100년 전 농촌의 생생한 현장 증언들이다.

서양의 ‘똥오줌 위생처리’ 비판

미국 여행자의 눈에 비친 낯선 풍속들도 기록돼 눈길을 끈다. 단오 축제날에 흰옷을 차려입고 거리에 나온 수천명의 우리땅 군중들, 똥지게를 지고 뒤뚱뒤뚱 걸어가는 농사꾼, 추위를 피해 겹겹이 누빈 솜옷을 입은 아낙네들, 노동은 고되지만 낙천적 웃음을 잃지 않는 농촌의 어린이와 노인들, 경작지 한복판에 즐비한 중국 가족 무덤들….

100년 전 기록이라고는 선뜻 믿기지 않을 만큼 ‘친환경’과 ‘유기농’, ‘지속가능’의 관점들이 또렷히 살아나 있다. 이런 관점에 서서 지은이는 근대화를 지향하는 미국의 개척지 농업이 수천년을 유지하려면 서구 문명 일변도에서 벗어나 ‘동양화’와 똥 재활용술에서 살 길을 찾아야 한다고 역설했다.

킹 박사가 보았던 그 오래된 동아시아 농부들은 이후의 근대화 물결에, 그리고 요즘의 세계화 물결에 밀려 사라지고 있다. 그의 말을 되새긴다면, 21세기 친환경 유기농의 비법은 바로 수천년 된 우리 농부들의 근면·검소와 친환경 농사의 지혜에 담겨 있을텐데 말이다.

오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

지은이는 똥오줌을 재활용하는 동아시아에서 여행길 도중에 파리떼를 거의 본 적이 없다고 말했다. 그건 위생관리가 철저한 미국에서도 파리떼로 골치아프다는 여행자에겐 무척 이상한 일이었다. “우리는 여행의 막바지에 가서야 그 이유를 알게 됐다. …모든 배설물은 쓰임새 있는 곳으로 가도록 항상 잘 관리감독하기 때문에 파리의 부화장소 자체를 파괴하는 효과를 내고 있었다. 국가가 앞장서서 배설물의 위생적인 처리 문제를 언제나 염두에 두고 있기 때문이기도 하다.”(188쪽)

그의 찬탄은 비탈진 곳을 계단식 논·밭으로 일구거나 둑 위와 경작지 사이사이에 다른 작물들을 섞어짓는 농부들, 작물을 거둘 즈음에 다른 작물을 심어 수확기를 절약하는 농부들의 부지런한 일손들로도 향했다. “농사꾼은 작물이 필요로 하는 시간에 맞춰 자신의 모든 작업을 진행한다. 동양의 농부는 최고의 시간 활용 전문가다.”(241쪽)

이 책은 서구 문명의 근대 농업에 비하면 뒤쳐진 것처럼 여겨지는 아시아의 오래된 농업기술을 서양인 농학자의 전문가 시선을 통해 새롭게 이해한다는 점에서 흥미롭다. 게다가 흔히 풍속·문물을 다룬 책들은 많지만 농촌의 농업기술을 이처럼 3국 비교를 통해 세밀히 묘사한 책은 찾기 쉽지 않기에 더욱 그렇다. 3국의 농부·농촌 풍경들을 담은 240여장의 사진들은 100년 전 농촌의 생생한 현장 증언들이다.

서양의 ‘똥오줌 위생처리’ 비판

미국 여행자의 눈에 비친 낯선 풍속들도 기록돼 눈길을 끈다. 단오 축제날에 흰옷을 차려입고 거리에 나온 수천명의 우리땅 군중들, 똥지게를 지고 뒤뚱뒤뚱 걸어가는 농사꾼, 추위를 피해 겹겹이 누빈 솜옷을 입은 아낙네들, 노동은 고되지만 낙천적 웃음을 잃지 않는 농촌의 어린이와 노인들, 경작지 한복판에 즐비한 중국 가족 무덤들….

100년 전 기록이라고는 선뜻 믿기지 않을 만큼 ‘친환경’과 ‘유기농’, ‘지속가능’의 관점들이 또렷히 살아나 있다. 이런 관점에 서서 지은이는 근대화를 지향하는 미국의 개척지 농업이 수천년을 유지하려면 서구 문명 일변도에서 벗어나 ‘동양화’와 똥 재활용술에서 살 길을 찾아야 한다고 역설했다.

킹 박사가 보았던 그 오래된 동아시아 농부들은 이후의 근대화 물결에, 그리고 요즘의 세계화 물결에 밀려 사라지고 있다. 그의 말을 되새긴다면, 21세기 친환경 유기농의 비법은 바로 수천년 된 우리 농부들의 근면·검소와 친환경 농사의 지혜에 담겨 있을텐데 말이다.

오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

1909년 미국인 농학자 프랭클린 히람 킹 박사가 중국과 한국, 일본의 농업기술을 두루 돌아보며 찍은 사진들. 위는 좁고 낮은 두둑으로 나뉜 작고 불규칙한 한국의 논 풍경. 한가운데 논엔 벼가 심어져 있으나 써레질을 했거나 아직 하지 않은 오른쪽과 왼쪽 논엔 물만 채워져 있고 벼는 없다. 아래는 경작지 정리가 이뤄져 논과 논 사이 경계가 분명해진 일본의 논 풍경. 사진 <4천년의 농부> 에서.

지은이는 1인당 20에이커(1에이커는 4047평방미터)나 되는 넓은 땅을 지닌 미국 농부들과 달리, 1인당 불과 2에이커 안팎 땅을 지닌 동아시아 농부들이 땅을 이토록 비옥하고도 풍성하게 가꿀 줄 아는 모습을 보고 놀란다. 또 자연에서 얻은 모든 것을 소중히 쓰고 다시 땅으로 되돌리는 유기농의 지혜를 보며 놀란다. ‘지속가능한’ 농촌을 본다. 한·중·일의 5억명 인구가 서구식 무기비료나 화학물질 없이 친환경 농삿법에 의해 지탱해왔음을 보며 놀란다. 지은이가 보기에, 무엇보다 높은 지혜의 으뜸은 똥의 재활용이다. 똥오줌은 강과 바다에 버려질 땐 크나큰 오염원이지만 땅에 되돌려 재활용했을 땐 기특한 자연자원이다! 킹 박사는 당시 농학자들이 확인한 여러 연구사례들을 들이대며 똥의 가치를 강조했다. 똥엔 천연 질소와 칼륨, 인이 풍부하게 담겼다. 그런데도 미국과 서유럽은 ‘위생’을 따져 자연에 내다버리는 것만이 능사인 것으로 여기고 있잖은가. “연구결과를 토대로 하면 미국과 영국인들은 국민 100만 명당 일년에 질소 579만4300~1200만 파운드, 칼륨 188만1900~415만1000파운드, 인 77만7200~305만7600파운드를 바다와 강, 또는 호수, 지하수에 내다버리고 있는 것으로 추산된다. 우리는 이 같은 배설물 처리법을 우리 문명의 위대한 성취 가운데 하나라고 착각하고 있다.”(180쪽) 엄청난 양의 배설물은 동아시아에선 오히려 3천년 이상 동안 귀한 자원으로 재활용됐다. 한양 같은 대도시에서도 똥 관리는 체계화됐다. “오늘날에도 집집마다, 농촌 마을마다, 심지어 177만명이 반경 4마일 안에 몰려 살고 있는 한커우와 우창, 한양 같은 대도시에서도 배설물을 열심히 모으고 있다. 그래서 성인 4억명이 일년에 인 15만톤, 칼륨 37만 6000톤, 질소 115만8000톤 등 1억 8200만톤이 넘는 배설물을 땅에 거름으로 주고 있다.”(180~182쪽)

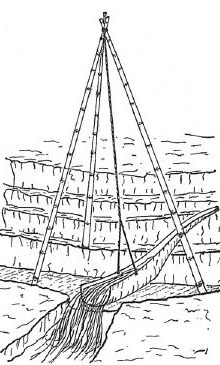

킹 박사가 한국 농촌에서 보고 그린 관개용 흔들바구니(용두레). 큰 숟가락 같은 도구를 줄로 삼각대에 연결해 한 사람의 힘으로도 물을 높이 퍼나를 수 있다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)