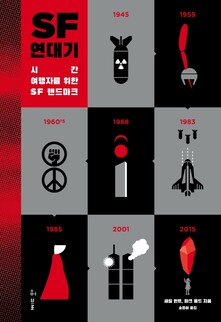

SF 연대기

시간 여행자를 위한 SF 랜드마크

셰릴 빈트·마크 볼드 지음, 송경아 옮김 l 허블 l 1만7000원

‘SF’(에스에프)는 영어나 프랑스어 따위 외국어 사전에 ‘공상과학소설’로 풀이되어 있다. 국어 사전으로 가면 ‘에스에프’를 ‘시간과 공간의 테두리를 벗어난 일을 과학적으로 가상하여 그린 소설’이라고 정의하는데, 같은말로 역시 ‘공상과학소설’을 제시해뒀다. 그런데 공상이나 가상과 현실을, 시공의 경계를 구분하는 것이 가능할까? 본디 소설이라는 것이 모종의 현실에 기반하되 현실을 떠난 어딘가에서 경계 없이 펼쳐지는 이야기 아닌가? 더구나 이른바 ‘4차 산업혁명’이 진행되며 인공지능(AI)과 가상·증강현실(VR·AR), 로봇 등이 현실화하고, 감염병이 불러온 미증유의 재난과 기후위기의 비현실성은 일상이 되고 있다.

에스에프와 소설의 경계가 흐릿해지는 것은 당연한 일일 것이다. ‘우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면’(2017)이나 <천개의 파랑>(2019)을 따로 꼽지 않아도, 한국 문학의 미래를 이끌리라고 촉망 받는 이들에 젊은 에스에프 작가들이 꼽히는 것도 그래서일 터. 영화나 드라마 시리즈가 물리학·우주과학에 바탕하는 것은 물론 현실과 가상을 줄타는 시공간에서 사건이 벌어지는 것 역시 예삿일이다. 2017년 미국 텍사스주 의회에 모여든 여성들은 마거릿 애트우드의 에스에프 <시녀 이야기>(1985)를 패러디한 ‘시녀 옷’을 입고 낙태 규제 반대 시위를 벌였다.

에스에프란 무엇인가? 〈SF 연대기〉를 함께 지은 영미권 문학·영화·미디어 전공 교수인 셰릴 빈트와 마크 볼드는 이 질문의 답을 찾아 에스에프 장르가 어떻게 탄생해 발전하고 정착했는지 살펴본다. 숱한 작품의 목록이 제시되는 탓에 다소 복잡하고 어렵지만 끈질기게 쫓아가면 에스에프가 이뤄낸 장대한 우주의 모습이 먼발치에서나마 보이는 것만 같다. 결론부터 말하자면, 에스에프는 고정불변의 결과물이 아니라 끊임없이 변모할 수밖에 없는 ‘과정’이다. 지속적으로 발전해온 과학과 변화해온 시대, 사람들이 이뤄온 역사와 역사를 살아가는 사람들이 서로 영향을 주고받으며 일궈온 시대적 흐름이라는 것이다.

이 책의 저자들은 에스에프의 출발점을 소설가이자 편집자인 휴고 건스백으로 본다. ‘휴고상’의 그 건스백은 1916년 과학적 소설(scientifiction)이라는 용어를 고안하고, 1926년 첫 에스에프 잡지 <어메이징 스토리스>를 발간한다. 에스에프의 황금기는 1940년대였다. 아이작 아시모프, 아서 C. 클라크, 로버트 A. 하인라인 등 에스에프 3대 거장이 작품활동을 시작한 때다. 조지 오웰의 <1984>도 1949년 나왔다. 1960~70년대에 이르면 베트남 반전 시위, 여성해방, 성소수자 운동이 폭발하며 페미니즘 에스에프가 태동했고 스탠리 큐브릭, 조지 루카스 등 에스에프 영화가 급팽창했다. 1980~90년대는 에스에프가 보수화하는 한편, 리들리 스콧의 영화 <블레이드 러너>가 보여주듯 기계와 인간의 대등한 융합을 시도하는 사이버펑크가 번져나갔다.

이 책이 나온 2011년만 해도, 근 10년간 에스에프의 종말이 점쳐졌다. 그러나 문학이 고리타분하게조차 여겨지는 오늘날 에스에프는 여전히 많은 이들의 사랑을 받고 있다. 에스에프가 ‘과정’으로 정의될 수밖에 없는 데 그 이유가 있을 것이다. 어떤 장르보다 현실과 깊은 관계를 맺고 신속하게 변화하면서 지금 여기와 언젠가 다른 곳까지 보여주는 힘이 있기 때문일 것이다. 현실과 변화가 합쳐진 미래가 바로 에스에프의 생명력을 담고 있는 열쇳말이다.

김진철 기자

nowhere@hani.co.kr

1916년 과학적 소설(scientifiction)이라는 용어를 고안하고, 1926년 첫 에스에프 잡지 <어메이징 스토리스>를 발간한 휴고 건스백. 플리커닷컴(flickr.com) 제공

에스에프 전문 출판사 허블은 〈SF 연대기〉 출간과 함께 에스에프 역사를 한눈에 살펴볼 수 있는 인포그래픽 포스터를 제작했다. 허블 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)