핵 재난의 지구사

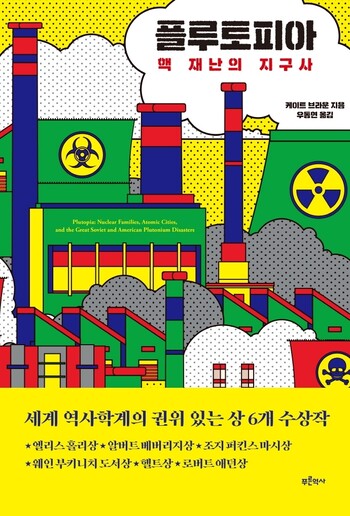

케이트 브라운 지음, 우동현 옮김 l 푸른역사 l 3만8900원 1940년대 미국 서부 도시 리치랜드에서 땅 속으로 ‘웜홀’을 낸다면, 러시아의 우랄 남부 오죠르스크로 통할 것이 분명하다. ‘핵’ 때문이다. 리치랜드 곁엔 핸퍼드 원자력 발전소가 있었고, 오죠르스크 인근엔 마야크 플루토늄 공장이 있었다. 핵무기 개발이 치열했던 당시 리치랜드와 오죠르스크는 라이벌이었으나 공통점도 많았다. 플루토늄과 장소(토피아) 또는 이상향(유토피아)의 합성어인 ‘플루토피아’라는 개념을 창안한 역사학자 케이트 브라운은 두 도시 사례 연구를 통해 노동자들을 위험한 프로젝트에 복무하게 만드는 사회문화적 권력장치를 포착해낸다. 리치랜드는 백인 노동자 계급의 거주지였으나, 마치 중산층 도시처럼 부유하고 풍요로운 모습으로 꾸며졌다. 오죠르스크 주민들은 만성적 식량 부족에 시달리는 다른 도시와 달리 빵과 캐비어, 소시지와 와인을 충분히 제공받았다. 미·소 정부는 죄수·포로·소수자 출신의 하급 노동자들을 두 도시 외곽 열악한 주거지에 방치함으로써, 플루토피아 주민들의 우월감을 자극했다. 냉전이 끝났고 체르노빌·후쿠시마 사태 같은 재난이 발생했음에도, 우리는 여전히 ‘원자력 시대’에 머물러 있다. 각국 정부는 원자력 개발에 막대한 자금을 쏟아붓고 있으며, 전문가들은 기회가 닿을 때마다 원전 안전을 홍보하고 화석연료의 대체재는 원전밖에 없음을 피력한다. 우리 모두 ‘플루토피아’의 일원인 이유다. 하지만 동시에 “욕망과 폭정으로부터의 자유, 위험과 오염으로부터의 자유”를 주장할 수 있는 시민권자이기도 하다. 탈원전의 에너지는 이 시민권을 인식하는 데서 비롯된다는 것이 저자의 믿음이다. 이주현 기자 edigna@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)