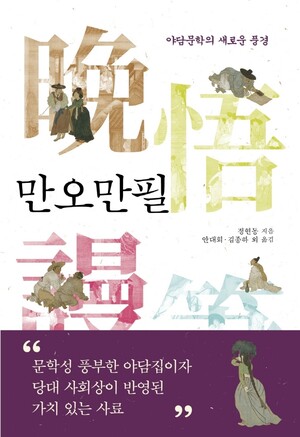

야담문학의 새로운 풍경

정현동 지음, 안대회·김종하 외 옮김 l 성균관대학교출판부 l 3만6000원 <만오만필>은 ‘야담의 시대’ 18~19세기를 살았던 선비 정현동(1730~1815)이 묶은 이야기책이다. 오랫동안 과거시험을 보다가 끝내 꿈을 이루지 못하고 고향으로 낙향한 정현동은 ‘늦게 깨달음’이란 뜻의 만오(晩悟)를 호로 삼았다. 비록 관직에 나아가지는 못했으나 86살 천수를 누리며 항간의 이야기들을 수집해 61장에 이르는 야담집을 묶었으니, 연이은 낙방으로 인해 ‘민중’의 눈높이로 세상을 바라보는 태도가 생겨났다고도 추측해볼 수 있겠다. 말 그대로 야담이니만큼 정현동 스스로 ‘팩트’가 정확하지 않다는 문장을 곁들여 이야기를 끝맺곤 한다. 하지만 어둠속에 갑자기 들이닥친 ‘과객’과 아낙의 하룻밤 정사로 태어난 아이가 결국 아버지를 찾게 된다거나, 노비의 충직함이 양반을 구한다거나, 병자호란 와중에 피난 가다 헤어진 가족이 극적으로 만나는 이야기 등은 당시 조선인들이 공유하던 집단적 무의식, 즉 ‘망탈리테’의 풍경을 생생하게 보여준다. 갖가지 기이한 이야기를 한번에 꿰어 요약할 순 없지만, 스토리 밑에 흐르는 몇가지 보편 정서를 찾아낼 순 있다. 음덕(陰德)을 쌓으면 언젠가는 반드시 보답을 받게 되고, 사람은 말할 것도 없고 호랑이조차도 신의가 있다는 믿음 등은 가난과 폭정을 견디게 하는 최소한의 도덕률이었을 것이다. ‘룰’의 준수와 공정이 동의어가 된 한국사회에서 특히 눈여겨볼 만한 것은 ‘권도’(權道)라는 개념이다. 옛사람들은 예법에 일일이 얽매이기보다는 조화를 깨뜨리지 않는 선에서 공통의 목적을 이루려면 때에 따라 임기응변으로 일을 처리하는 방도, 즉 권도를 중요시했다. 포용이란 가치를 새삼 되새기게 만든다. 이주현 기자 edigna@hani.co.kr0

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)