인생이라는 이름의 영화관

지미 글·그림, 문현선 옮김 l 대교북스주니어 l 2만원

우리는 종종 타인의 삶을 염탐한다. 비난받을 일은 아니다. 하지만 당당한 일도 못 된다. 염탐엔 질투가 따르게 마련. 영화 <질투는 나의 힘>(2003년, 박찬옥 감독)처럼 ‘힘’이 되기도 하지만, 거개는 관계의 파멸을 부른다. 하지만 인간의 호기심은 신도 못 말리기에 염탐꾼이 되고야 만다. 일말의 죄책감이 문제다. 방법이 있다. 극장이다.

1895년에 태어나 우리와 120년 넘게 함께한 영화엔 수천가지, 아니 그 이상의 인생이 담겼다. 컴컴한 극장에서 펼쳐지는 인생은 굳이 엿볼 필요가 없다. 기쁨, 분노, 환희, 슬픔, 희망, 절망 등 우주의 별만큼 많은 감정을 스크린에 투사한다. 거기에 파묻히면 극장 밖 삶을 지탱할 ‘힘’도 얻는다.

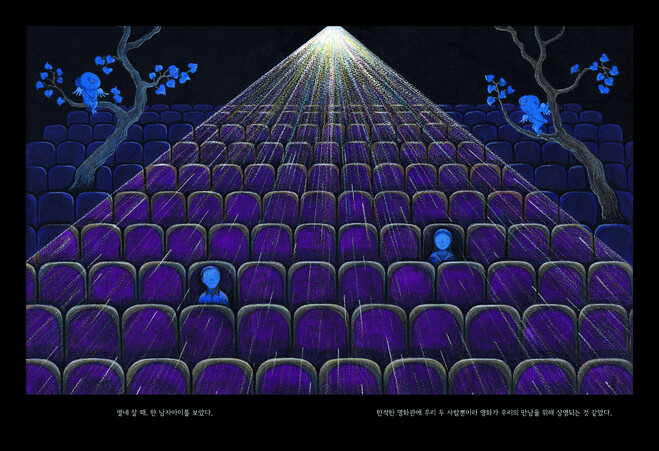

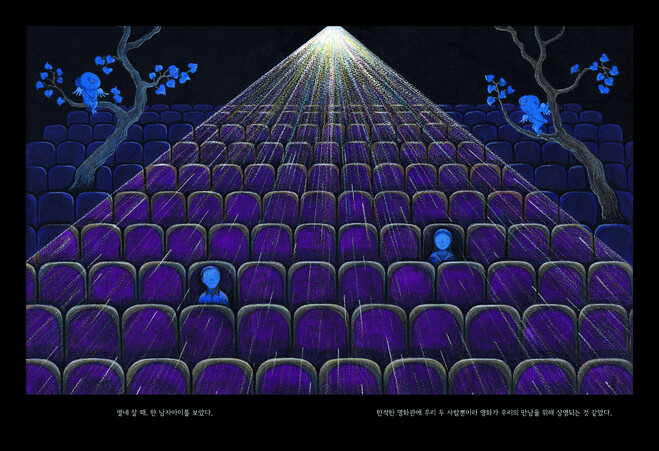

그림책 <인생이라는 이름의 영화관>의 ‘나’도 그와 같다. ‘내가 아주 어렸을 때 엄마가 떠났다’란 첫 문장엔 슬픔이 가득하지만, 그 슬픔을 달래기 위해 찾는 곳은 언제나 극장이다. ‘나’는 거기서 소년을 만난다. 수많은 영화는 둘을 단단하게 이어주지만, 코미디 영화를 작별인사 삼은 날은 더 큰 슬픔에 빠진다. 다시 극장을 찾는다. 책은 우리가 딛고 있는 현실을 극장에 빗대 ‘나’의 삶을 펼친다. 애수로 시작한 첫 장은 어른이 된 내가 결국 엄마를 극장에서 만나면서 마침표를 찍는다.

오늘날 각자의 영화관에서 고군분투하는 수많은 ‘나’들에게 보내는 격려가 가득한 책이다. 한번이 아니라 여러 번 다시 펼치게 만드는 작가의 수려한 그림과 소소하게 튀어나오는 24장의 영화 장면, 4명의 영화감독 얼굴은 묵상과 추억을 부른다. 1998년부터 그림책 작업을 한 대만 작가 지미 리아오는 <별이 빛나는 밤> <미소 짓는 물고기> 등 다수의 작품이 영화화될 정도도 극장과 인연이 깊다.

박미향 기자

mh@hani.co.kr