[한겨레BOOK]

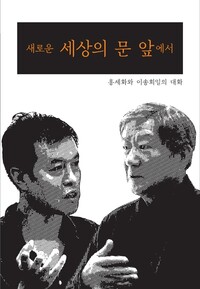

홍세화·이송희일 지음 1 삼인 1 1만7000원 존재가 의식을 규정한다는 마르크스의 언명은 <새로운 세상의 문 앞에서>의 두 저자를 수식할 때 진리의 빛을 발한다. 반체제 혁명전사였던 프랑스 난민 출신의 지식인과 성소수자 영화감독이라는 이들의 정체성은 허물어져 가는 세상의 모서리에서 사상의 첨단을 개척하게 하는 원동력이다. 그럼에도 불구하고 존재의 의식 획득은 저절로 이뤄지는 것이 아니며, 남다른 지성의 훈련이 필요하다. 홍세화 장발장 은행장과 영화감독 이송희일의 대담을 모은 이 책은 두 사람의 치열한 학습과 고뇌와 경험을 구어체의 평이한 언어로 펼쳐 보인다. 홍세화의 인문학적 성찰의 깊이는 우리가 익히 아는 것이지만, 기후위기에 대한 이송희일의 해박한 지식과 문제의식은 놀라울 정도로 전문적이다. 중년의 그레타 툰베리라고 불러도 무방할 것 같다. 차별과 혐오, 노동과 정치, 교육과 언론에 이르기까지 전방위에 걸쳐 있는 주제 가운데 기후위기와 ‘탈성장’을 맨 앞에 세운 선택은 자연스러워 보인다. 지구가 살아야 인간도 살고 인간이 살아야 노동도 할 수 있다. 지금은 ‘인류세’가 아니라 ‘자본세’이며, 소유에서 관계로 패러다임을 전환해야 하고, 농촌을 중심으로 한 생태공동체를 통해 자연과 조화를 이뤄야 한다고 이들은 말한다. 부끄러움마저 잃어버린 탐욕이 공정과 능력주의라는 가면을 쓰고 정의를 독점한 듯 활개치는 세상에서, 뿌리를 파고드는 래디컬한 어젠다가 공명을 일으킬 수 있을까. 사람들이 인식하든 인식하지 않든 동굴 속 카나리아의 숙명은 울고 또 우는 것이다. 이재성 기자 san@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)