독일의 극작가 베르톨트 브레히트(왼쪽)와 소련의 아방가르드 예술가 세르게이 트레티야코프(오른쪽). 문학과지성사 제공

벤야민의 <모스크바 일기>와 소비에트 아방가르드 김수환 지음 l 문학과지성사 l 2만원 혁명과 미학을 하나로 엮어냈다는 ‘소비에트(러시아) 아방가르드’의 성취물들은, 1910~20년대 황금기를 맞았다는 설명과 함께 오늘날 안온한 박물관에 모셔져 있다. 그러나 죽은 자들을 망각으로부터 구원해내기 위해 “과거 속으로 뛰어드는 호랑이의 도약”을 말했던 발터 베냐민의 눈으로 역사의 결을 거꾸로 솔질해 본다면, 우리는 소비에트 아방가르드로부터 전혀 새로운 것들을 건져 올릴 수 있지 않을까? 러시아발 문화기호학 등을 깊이 연구해온 김수환 한국외대 러시아학과 교수는 새 책 <혁명의 넝마주이>에서 베냐민이 혁명기 모스크바(1926~1927년)를 방문해 썼던 <모스크바 일기>를 다시 읽으며 바로 이런 작업을 펼친다. 혁명기 러시아 예술가들은 과거와의 과격한 단절을 통해 혁명과 조응하는 예술을 펼치고자 했으나, 1934년 과거회귀적인 ‘사회주의 리얼리즘’을 선포한 스탈린 시대에 ‘억압적 권력에 말살당했다’는 것이 소비에트 아방가르드에 대한 일반적인 서술이다. 그러나 지은이는 “혁명의 날 이른 새벽의 한 넝마주이”가 된 베냐민이 모스크바 방문 때 진정으로 주어담은 것이 무엇이었나 살펴보며, 그동안 주목받지 못한 소비에트 아방가르드의 “상실된 노선”을 되새긴다. 말레비치, 로드첸코가 아니라 세르게이 트레티야코프와 ‘팩토그래피’, 보리스 아르바토프와 ‘사물론’, ‘러시아 우주론’ 같은 낯선 이름과 개념들이 주역이며, 그 전성기도 1910~20년대가 아닌 1920~30년대다. 소비에트의 진정한 변화는 1928~32년부터의 급격한 ‘건설’(산업화)의 경험에 있었으며, 이는 일부 아방가르드 활동가들이 ‘팩토그래피’ 운동을 제기하는 계기가 됐다. 이들은 예술을 “단지 혁명과 ‘관련된’ 것이 아니라 혁명에 ‘본질적인 것’으로 재형성”하려 했으며, 이를 위해 예술은 프롤레타리아가 주도하는 생산 현장에서 무언가 중요한 것을 직접 구축해내는 ‘작동적’(operational) 구실을 해야 한다고 봤다. 특히 문학과 언어에 기반을 둔 요소들을 내팽개쳤던 1세대 생산주의자들과는 달리 이들은 정보·기술·대중과 같은 매체 영역에 주목했다. 집단농장에 들어가 트랙터 대금 모금, 신문 제작, 순회영화관 등을 조직하는 등 전방위 활동을 벌인 트레티야코프는 이런 경향을 대표하는 이론가이자 활동가였다.

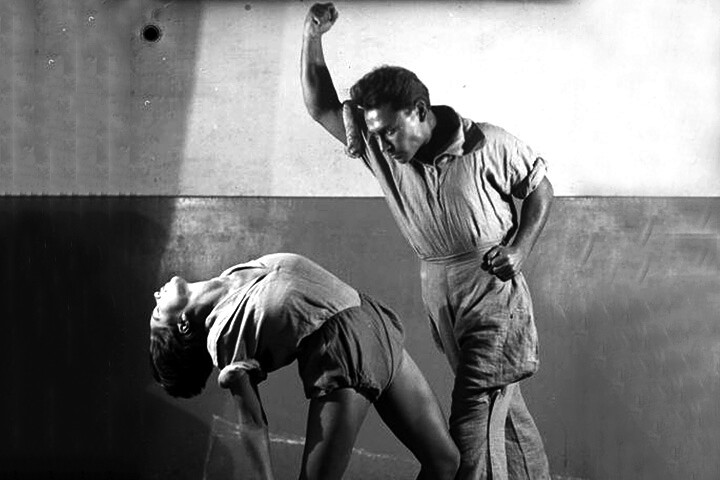

소비에트 아방가르드 연출가 메이예르홀트의 ‘생체역학’ 연기 장면. 문학과지성사 제공

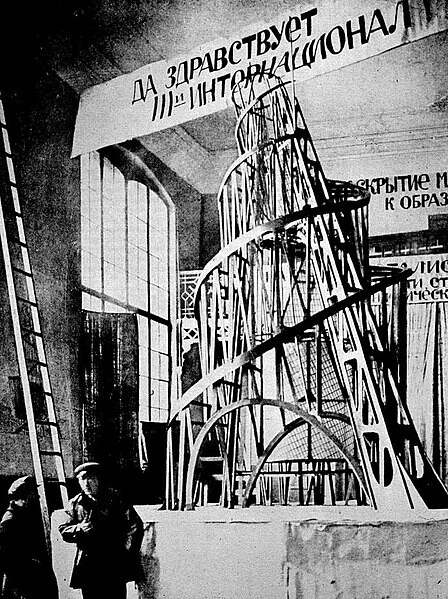

소비에트 아방가르드 예술가 블라디미르 타틀린이 만든 제3인터내셔널 기념비. 문학과지성사 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)