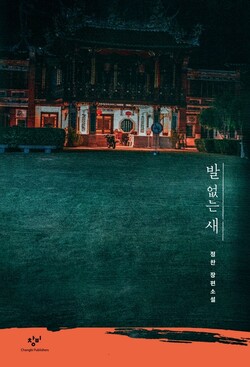

영화 <패왕별희>에서 뎨이를 연기한 장궈룽. <패왕별희>의 한 장면.

정찬 지음 l 창비 l 1만4000원 “세상에 발 없는 새가 있다더군. 이 새는 나는 것 이외는 알지 못해. 날다가 지치면 바람 속에서 쉰대. 딱 한번 땅에 내려앉는데 그건 바로 죽을 때지.” 탈역사, 포스트모던 등으로 규정되던 90년대 대중문화에서 ‘아이코닉’했던 영화 <아비정전>의 대사를 정찬의 새 장편소설에서 만난 건 뜻밖이다. 정찬의 작품은 폭력의 역사와 이로 인해 찢긴 현실을 집요하게 응시해 왔다. 언뜻 <아비정전>, 그리고 이 작품에서 상당 부분을 할애하는 장궈룽(장국영)은 정찬의 세계 밖에 있는 것 같지만 작가가 들여다 보는 시간과 상처의 심연에는 장궈룽, 그가 연기한 영화 <패왕별희>(1993)의 뎨이, 문화대혁명, 히로시마 원폭과 난징대학살로 이어지는 현대사의 그림자가 짙게 드리워져 있다.베이징 특파원인 ‘나’는 장궈룽의 자살 소식을 접하고 취재 간 홍콩에서 <패왕별희> 감독 첸카이거를 만난다. 홍콩으로 떠나기 전 ‘나’는 가깝게 지내던 재야 역사학자 워이커씽에게 그가 첸카이거, 장궈룽과 맺었던 인연을 스치듯 듣는다. 워이커씽은 두 사람뿐 아니라 <난징의 강간>(The Rape of Nanking, 1997)으로 전세계에 난징대학살을 알린 뒤 일본 우익들의 협박을 받다가 자살한 아이리스 장, 무용가 최승희 등 실존 인물들을 작품에서 연결하는 허구의 인물이다. ‘나’는 첸카이거와 그가 겪었던 문화대혁명에 대한 이야기를 나누며 “수수께끼 같은” 워이커씽의 과거 속으로 들어간다. 워이커씽은 ‘나’에게 문화대혁명의 폭력성과 그가 평생 매달려온 난징대학살의 비극이 닮아 있음을 이야기한다. “마오의 일부가 되는 것”이 꿈이었던 홍위병들과 “천황을 제외한 모든 사람의 목숨, 심지어 자신의 목숨조차 가치 없는 것”이었기에 잔혹한 도륙도 어렵지 않았던 일본 군인들이 느꼈던 “절대적 자유의 차이”가 무엇인가 묻는다. 이어 “역사가들이 아무리 들여다보아도 보이지 않는 심연”을 말한다. 워이커씽은 중국에서도 일본에서도 발 없는 새처럼 땅을 딛지 못하고 떠돌면서 그 심연을 탐색하며 “일상의 두꺼운 허위를 파헤쳐“ 온 역사의 틈 같은 존재다. 저자는 워이커씽의 마지막 목소리를 빌려 “역사란 비극적 존재가 그리는 집단적 삶의 궤적”이라고 말한다. 이 비극에서 벗어나기 위해 역사의 가해자와 피해자가 장자와 나비의 관계가 되는 ‘장자의 몽상’, 가해자와 희생자 사이의 경계가 사라지고 나란히 서는 세계를 꿈꾼다. 하지만 이 몽상이 실현되려면 “가해자가 자신이 가해자임을 고백해야 하는데” 이는 주인공이 느끼는 것처럼 소설 안에서도 밖에서도 아직은 아득해 보인다. 김은형 기자 dmsgud@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)