재미 역사학자 ‘제2 신분집단’ 연구

중인·향리·서얼·서북인·무반 등

전환기 관료제 개혁 타고 신분상승

한국사회 강한 지위의식의 뿌리 찾아

중인·향리·서얼·서북인·무반 등

전환기 관료제 개혁 타고 신분상승

한국사회 강한 지위의식의 뿌리 찾아

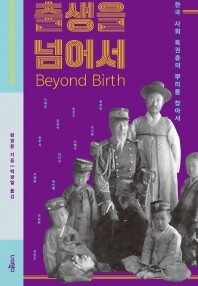

1905년께 해평윤씨 가문 출신으로 서얼, 무관이라는 낮은 신분을 깨고 최고위층 엘리트가 된 윤웅렬(가운데)과 그의 장남 윤치호(서 있는 이) 가족의 사진.

한국 사회 특권층의 뿌리를 찾아서 황경문 지음, 백광열 옮김 l 너머북스 l 3만2000원 한국의 근대를 설명하려 할 때 제국/식민주의의 외부 영향은 뗄래야 뗄 수 없는 상수다. 그러나 때론 그 영향력을 절대화한 나머지 전근대로부터 이어져온 내부 영향의 중요성을 간과하는 결과를 낳기도 한다. 가족주의, 국가의 전방위적 개입, 사회 질서에 있어 전문가가 차지하는 위상 등 한국의 근대성에는 단지 ‘외부의 충격으로 봉건적인 전근대가 해체되고 이전에 없던 근대가 시작됐다’는 앙상한 인식만으론 도저히 포착할 수 없는 지점들이 있으며, 이런 특수성은 근대와 전근대를 포괄하는 시야를 통해서만 그 실체와 의미를 드러낸다. 재미 역사학자 황경문(호주 캔버라대 교수)은 자신의 2004년 저작 <출생을 넘어서>에서 이런 관점을 통해 한국 근대 전환기의 “사회 계층화” 문제를 다룬다. 한국 사회는 유독 ‘지위의식’에 민감한 사회라 할 수 있는데, 지은이는 이런 높은 지위의식이 반영된 사회 위계는 전근대로부터 이어져온 전통과 근대 전환기에 그 전통을 수정하는 가운데 형성된 한국 사회 고유의 결과물이라고 본다. 지은이는 조선 시대의 ‘제2 신분집단’이라 부를 수 있는 중인, 향리, 서얼, 서북인, 무반이 조선 후기와 개화기, 일제강점기를 거치며 어떻게 상층 엘리트로 ‘신분 상승’을 할 수 있었는지 파고든다. 이들의 궤적은 “조선 시대 사회적 위계의 작동을 요약하고 있을 뿐 아니라, 20세기 초 한국 사회구조의 전면적이고 심오한 변화를 보여준다.” 출생에 따라 신분이 결정되는 세습적 신분 제도는 전근대 시기 한국에서도 오랜 관행이었다. <경국대전>에서 모든 관료 직급에 대해 수백 가지의 서로 다른 직책과 봉급을 명문화한 것에서 볼 수 있듯, 중앙집권 국가였던 조선은 고유의 강력한 관료제를 동원해 이런 세습 원리를 나름 합리화하는 체제를 만들었다. 그 핵심은 관료적 성취가 아닌 출생 신분에 따라 관직에 접근할 수 있는 정도를 규정한 ‘관직접근권’에 있었다. 법적으론 평민도 모든 관직에 접근할 수 있었지만 실제로는 배제하는, 세습적 신분과 관직 자격을 연계시키는 사회적 계층 구조를 만든 것이다. 주목할 지점은, 귀족처럼 관직을 차지하고 자신의 신분을 세습화할 수 있지만 귀족 같은 고위직으로는 결코 진출할 수 없어 주변화된 ‘제2 신분집단’이 있었다는 점이다. 기술관료라 할 수 있는 중인, 지방 행정의 주축인 향리, 세습 신분제의 불가피한 산물인 서얼, 지역주의적 차별을 당한 서북인, 문반 아래로 격하된 무반 등이다.

1880년대 한국 관료제의 획기적인 변화를 가져온 통리기무아문 외무아문의 관료들의 모습. 출처 가톨릭출판사. 너머북스 제공

1883년 외국인 자문과 함께한 미국 최초의 한국인 사절의 모습. 뒷줄 왼쪽부터 세번째 유길준, 네번째부터 최경석, 고영철, 변수. 출처 가톨릭출판사. 너머북스 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)