20세기 영국문학 대표 작가

‘요한계시록’ 고고학적 분석

동방 신비주의 텍스트 발굴

“인간과 우주의 관계 되찾아야”

‘요한계시록’ 고고학적 분석

동방 신비주의 텍스트 발굴

“인간과 우주의 관계 되찾아야”

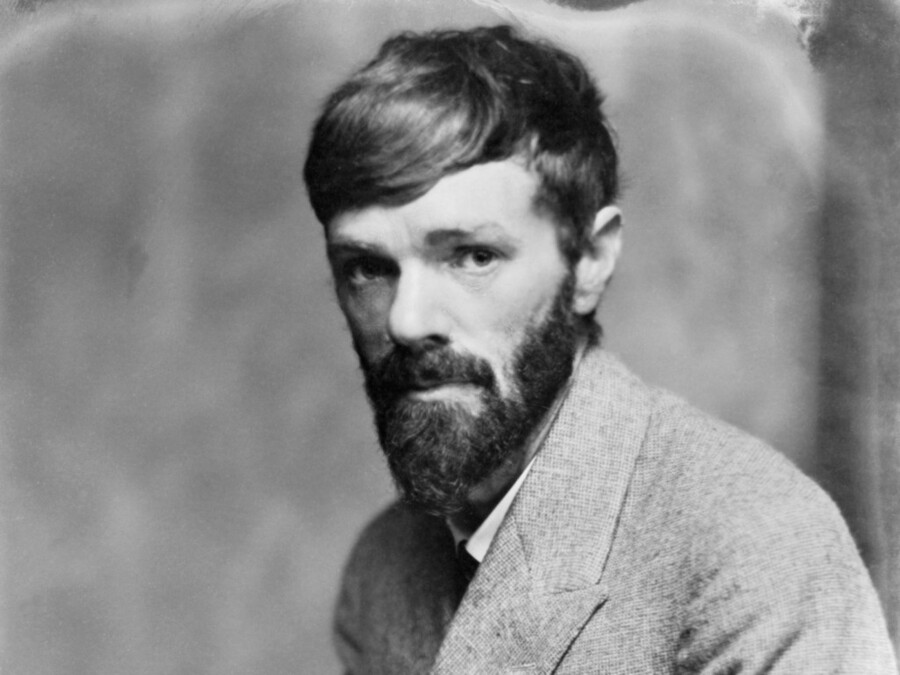

20세기 영국 문학의 대표자 데이비드 허버트 로런스. 위키미디어 코먼스

데이비드 허버트 로런스 지음, 문형준 옮김 l 도서출판b l 1만6000원 데이비드 허버트 로런스(1885~1930)는 20세기 영국 문학을 대표하는 작가다. <무지개> <연애하는 여인들> <채털리 부인의 사랑> 같은 소설로 우리에게도 친숙하다. 로런스는 이 소설들을 통해 현대 문명을 비판하고 새로운 문명 창출의 비전을 제시했다. 로런스가 말년에 쓴 <아포칼립스>는 이 작가의 문명비판 사상이 집약된 에세이다. 로런스는 ‘소설의 미래’라는 글에서 철학과 픽션을 소설이라는 형식에 결합하는 것을 자신의 창작 목표로 제시했는데, 로런스가 말하는 ‘철학’이 소설이라는 형식 밖으로 나왔을 때 어떤 모습일지를 알려주는 것이 이 에세이라고도 할 수 있다. 로런스가 <아포칼립스>를 집필한 때는 결핵합병증으로 죽기 몇 달 전인 1929년 겨울이었다. 그 직전에 친구 프레더릭 카터가 <아포칼립스의 용>이라는 책의 원고를 들고 와 서문을 써줄 것을 부탁했다. 1920년대 내내 아포칼립스 곧 ‘종말론적 계시 문학’에 관심을 품었던 로런스는 카터의 요청을 받아들여 서문을 쓰기 시작했는데 다 쓰고 나니 책 한권 분량이 됐다. 그것이 로런스 사후에 출간된 <아포칼립스>다. 여기서 로런스는 아포칼립스 문학을 대표하는 <신약성서>의 ‘요한계시록’을 자신의 독특한 시선으로 철저히 분석한다. 요한계시록은 예수 사후 60여년 지난 1세기 말엽에 소아시아 에페소스 사람 요한이 로마제국의 박해를 받아 파트모스섬(밧모)의 감옥에 8년 동안 갇혀 있을 때 쓴 것으로 알려져 있다. 요한은 이 계시록에 자신을 핍박한 로마제국이 파멸하고 신의 선택을 받은 소수가 천상에서 구원받는다는 환상을 쏟아냈다. 서두에서 로런스는 어린 시절 이 계시록에 물든 기독교가 얼마나 자신에게 혐오감을 주었는지 고백한다. 로런스가 보기에 성경은 두 부분으로 나뉘어 있다. 자기를 비우고 사랑을 실천하라고 가르치는 예수와 바울 같은 성인들의 이야기와 불신자·이교도가 신의 심판을 받아 모조리 멸망한다고 가르치는 요한계시록의 이야기다. 어린 로런스 주위에 있던 사람들이 믿은 기독교는 바로 이 증오와 복수의 기독교였고, 탄광 광부였던 로런스의 아버지가 바로 그런 기독교인의 전형이었다. 로런스는 이 기독교 종말론에 권력과 영화에 대한 대중의 시기와 질투가 깔려 있다고 진단한다. 요컨대 요한계시록은 허약한 인간들의 복수심이 만든 책이다. 그러나 훗날 다시 읽은 요한계시록에서 로런스는 자신을 매혹하는 새로운 것을 발견하는데, 그 새로운 것을 밝혀가는 것이 이 책의 본론을 이룬다. 로런스가 주목하는 것은 요한계시록이 요한이라는 사람이 처음으로 창작한 단일한 텍스트가 아니라는 사실이다. 이 책은 수백년에 걸쳐 쓴 여러 종의 텍스트가 누적된 책이다. 그러므로 이 책의 본디 모습을 찾으려면 마치 고고학자가 고대 도시를 발굴하듯 겹겹이 쌓인 텍스트의 지층을 파내려가야 한다. 이 텍스트의 가장 밑바닥에 있는 것이 고대 동방 지역의 이교도 신비주의 텍스트다. 그 고대 저술을 기원전 2세기의 유대교 종말론자들이 여러 차례 다시 썼고, 마지막에 파트모스의 요한이 그 텍스트를 자신의 비전에 맞추어 고쳐 썼다. 이 텍스트는 애초에 동방 신비주의 저작이었기에 요한이 고쳐 썼더라도 이교적인 것이 너무나 많이 남아 있었다. 그리하여 요한 사후에 기독교 편집자들이 텍스트를 삭제하고 바꿔 쓰고 덧칠하여 기독교 예언서로 완성했다. 이것이 요한계시록을 보는 로런스의 기본 관점이다. 로런스가 주목하는 것은 바로 이런 무수한 변형 속에 살아남은 텍스트의 원형, 곧 이교도 신비주의다. 계시록 5~8장에 나오는 ‘일곱 봉인의 책’이 그 원형을 가장 명확하게 보여준다. 요한계시록에서 ‘일곱 봉인의 책’은 전능한 신이 들고 있는데, 그 일곱 봉인을 하나씩 뗄 때마다 지상에 재앙이 발생한다. 첫번째로 흰 말을 탄 자가 나와 세상을 정복하고, 두번째로 붉은 말을 탄 자가 전쟁을 일으키고, 세번째로 검은 말을 탄 자가 기근을 가져오고, 네번째로 창백한 말을 탄 자가 죽음을 가져온다. 그리하여 일곱번째 봉인을 떼면 일곱 천사가 나팔을 불며 나와 최후의 재앙이 터진다. 이런 재난을 통해 세상이 정화된다. 로런스는 이 계시록의 이야기가 고대 신비주의 신앙의 입문의식을 기독교식으로 변형한 것이라고 말한다. 입문자가 죽음의 지하세계로 들어가 낡은 자아를 벗어버리고 새로운 자아로 태어나는 과정을 그린 것이 아포칼립스의 원형이라는 얘기다. 여기서 ‘일곱 봉인의 책’은 인간의 신체를 가리킨다. 이 사태를 좀 더 실감나게 이해하려면 책의 고대적 형태, 다시 말해 파피루스를 둘둘 만 두루마리를 떠올려 보아야 한다. 이 두루마리를 세로로 세우면 척추부터 머리까지 우리 신체에 대응한다. ‘일곱 봉인’은 척추 아래에서부터 머리 꼭대기까지 배열된 우리 의식의 일곱 단계, 곧 ‘일곱 개의 의식의 문’을 가리킨다. 이 가운데 네 개의 문이 육체의 문이며, 나머지 세 개의 문이 정신과 영혼과 자아의 문이다. 여기에 등장하는 ‘말’은 인간 의식 저 깊은 곳에서 날뛰는 힘을 상징한다. 입문자는 각각의 문을 지나 육체를 죽이고 다시 지하세계로 더 깊이 들어가 정신과 영혼을 죽인다. 그리고 마지막에 자아의 문이 열리면 이 문을 지나 다시 새로운 영혼과 정신, 새로운 육체를 받아 완전히 새로운 나로 재탄생하는 것이다. 로런스가 더 주목하는 것은 이 고대 이교도의 서사에 담긴 우주적 인간 이해다. 인간은 개별자가 아니라 ‘살아 있는 우주’와 연결된 우주적 존재다. “우리와 우주는 하나다. 우주는 거대한 생명체이고 우리는 그 일부다. 태양은 거대한 심장이며 그 진동은 우리의 가장 작은 혈관으로까지 퍼져 나간다.” 고대인들에게 우주는 이렇게 인간을 포함하여 살아 있는 전체였다. 그러나 현대인들은 과학이라는 합리적 지식으로 우주를 죽은 천체들의 집합으로만 이해한다. 오늘의 우리는 우주를 잃어버리고 미아가 됐다. 로런스는 돈이나 권력 같은 것에 집착하는 왜소한 의식을 죽이고 잃어버린 우주를 되찾아야 한다고 말한다. 우주와 인간의 원초적 관계를 회복하는 것, 이것이 로런스가 말하는 아포칼립스, 곧 현대 문명을 넘어선 새로운 인류 문명에 대한 비전이다. 고명섭 선임기자 michael@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)