‘존재 사유’ 제기한 철학사 큰 봉우리

삶 추적한 전기, 사유 따라가는 읽기,

20세기 지성사까지 아우르는 탐구…

하이데거 극장 속 “존재의 드라마”

삶 추적한 전기, 사유 따라가는 읽기,

20세기 지성사까지 아우르는 탐구…

하이데거 극장 속 “존재의 드라마”

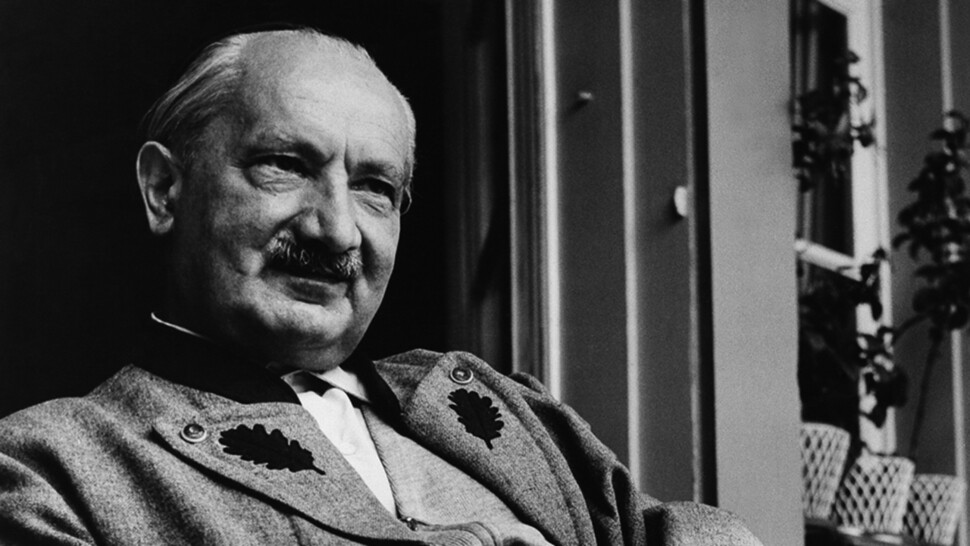

20세기 가장 위대한 형이상학자의 반열에 드는 철학자 마르틴 하이데거. 하이데거와 마주한다는 것은 ‘존재란 무엇인가’를 묻는 일이다. 한길사 제공

존재의 비밀과 진리의 심연

고명섭 지음 l 한길사 l 각 권 4만3000원 이 책은 하이데거 전기다. 성당 종지기 “아버지를 대신해 시간에 맞춰 종을 치던” 어린아이, “시간을 허투루 쓰지 않는 반듯한 김나지움 학생”, “첫 학기 이래 책상머리에 줄곧 에드문트 후설의 <논리 연구> 두 권을 펼쳐 놓았던” 프라이부르크대학 학생, “현상학, 그것은 하이데거와 나다”라고 말할 정도로 아껴준 스승 후설의 연구조교, <존재와 시간>(1927)을 내놓은 마르부르크대학 교수 시절과 그 이후 삶을 서술한 철학적 전기다. 저자 고명섭 <한겨레> 기자는 하이데거의 나치 가담 전력에 대해 하이데거 비판의 역사에서 역편향이라 할 만한 흐름이 보이며 하이데거의 행적을 빌미 삼아 사상 자체를 공격하고 부정하는 경우가 많았고, 부분적 과오를 전면적 과오로 확대하여 하이데거 사유의 성과마저 묻어버리는 일이 잦았음을 지적한다. 하이데거의 유대인 학살에 대한 태도 문제도 자세히 다루면서 그가 문화적 반유대주의에 기울어져 실상을 균형감 있게 보지 못했다고 지적한다. “정치적 차원에서 하이데거는 유대인 학살을 나치 정권의 잔악한 범죄로 인식했다. 문명사적 차원에서는 유대인이 촉진한 근대 기술 문명이 유대인 자신을 자기 멸절의 구렁텅이로 몰고 간 것으로 보았다. 형이상학적 차원에서 하이데거는 유대인 학살이라는 재앙을 플라톤 이후 준비되고 근대의 개막과 함께 발전해온 기술 문명 속에서 나타난 ‘존재의 역사적 운명’으로 해석했다.” 이 책은 서양철학·사상사라는 배경을 적절히 배치한 하이데거 철학·텍스트 연구·해설서다. <존재와 시간>을 186쪽, <니체> 1·2를 163쪽에 걸쳐 다룬다. “사유의 독창성을 향한 혹독한 내적 투쟁”과 “고유한 문체가 각인된 저작으로 새 시대를 열겠다는 야망”의 결과인 어려운 철학서의 대명사 <존재와 시간>에 대한 저자의 해설이 친절하다. 하이데거가 ‘퇴락’(Verfall)의 구성 계기 가운데 하나로 거론한 ‘빈말’(Gerede)에 대한 시의적절한 해설이다. “하이데거가 이야기하는 빈말은 세론의 장에서 퍼져나가는 세인의 말이다. 세인의 말은 세상 사람들의 관심이 모이는 사안을 근원적으로 이해하는 데까지 이르지 못한 채, 듣는 대로 주위에 퍼뜨리는 방식으로 나타난다. 화제가 되는 사안에 대한 이야기는 ‘뒤따라 말함’과 ‘퍼뜨려 말함’을 통해 퍼져 나간다. 그렇게 퍼져 나가면서 이야기되고 있는 것은 권위를 얻게 된다. 그러나 그 권위는 근거 아닌 근거에 토대를 두고 있다. ‘사람들이 다 그렇게 말한다’가 말이 권위를 얻는 근거다. …그리하여 처음부터 근거가 빈약했던 말은 시간이 가면서 완전히 근거를 잃은 상태에 빠진다. 이렇게 해서 ‘말’은 ‘빈말’이 된다. 빈말은 대중매체의 무책임과 대중사회의 무분별을 보여주는 더없이 뚜렷한 징표 가운데 하나다. 빈말은 세계를 바르게 열어 밝히는 것이 아니라 세계에 대한 우리의 이해를 닫아버린다.” 사상가로서의 하이데거는? 1910년 신학을 공부하던 시절 쓴 글의 일부다. “지반을 무너뜨리는 새로운 것에 대한 광기, 삶과 예술의 심오한 영적 내용을 무시하고 뛰어넘는 광적인 도약, 순간의 자극을 추구하는 현대적 삶의 의미, …이런 것은 퇴폐, 다시 말해 삶의 피안적 가치와 건강을 상실한 서글픈 쇠락을 가리키는 요소들이다.” 1976년 세상을 떠나기 이틀 전 하이데거가 고향 주민들에게 보낸 간단한 축사의 마지막 부분이다. “천편일률적으로 기술화한 세계 문명의 시대에 아직도 고향이 존재할 수 있는지 또 어떻게 존재할 수 있는지에 관해 숙고할 필요가 있기 때문입니다.” 저자가 말한다. “근대 문명 비판은 하이데거 사유의 시작과 끝을 관통했다.”

20세기 가장 위대한 형이상학자의 반열에 드는 철학자 마르틴 하이데거. 하이데거와 마주한다는 것은 ‘존재란 무엇인가’를 묻는 일이다. 한길사 제공

숲속을 산책하는 하이데거. 하이데거에게 숲은 존재 자체를 가리키는 은유로, 숲길은 존재 안에서 존재를 찾아가는 길이다. 한길사 제공

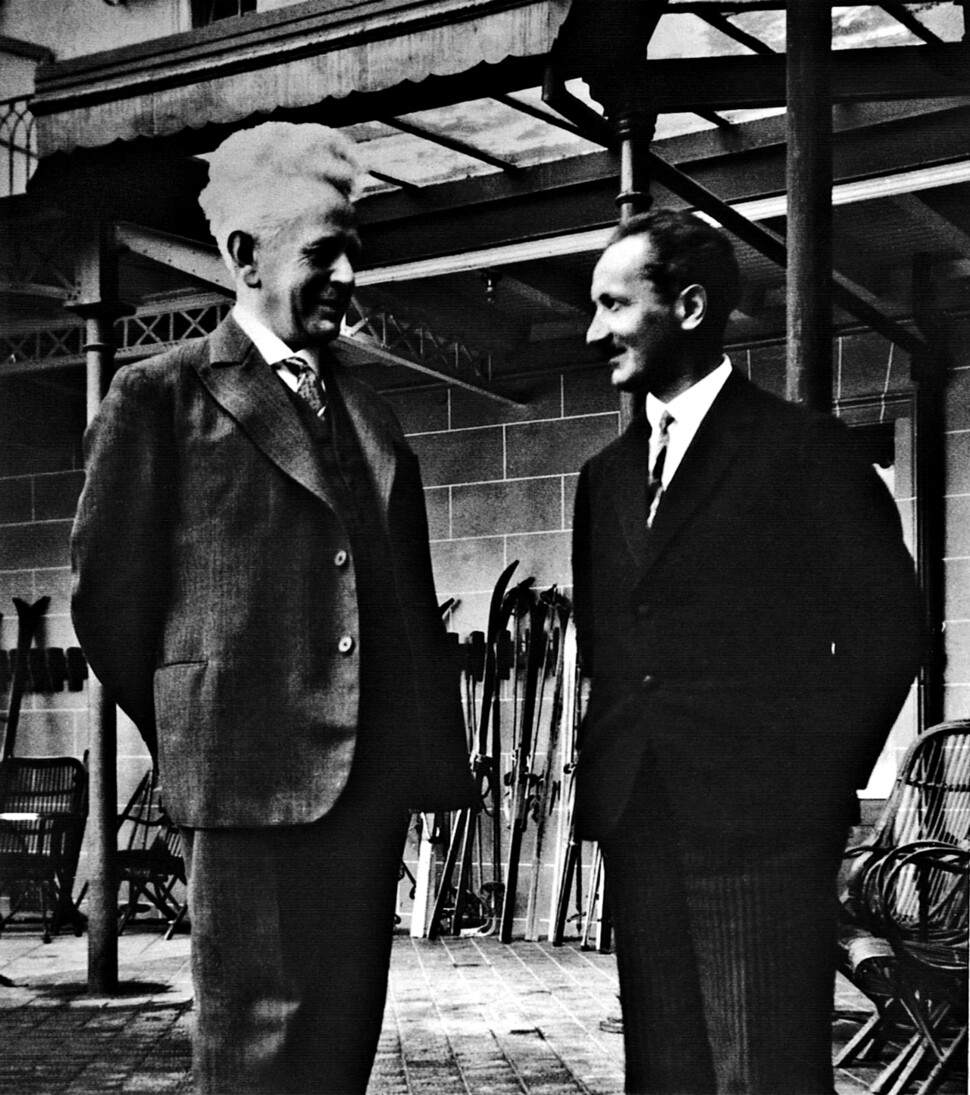

1929년 에른스트 카시러(왼쪽)와 하이데거. 두 사람은 칸트 해석을 놓고 일대 논쟁을 벌였다. 한길사 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)