클라우드 머니

화폐의 최후

브렛 스콧 지음, 장진영 옮김 l 쌤앤파커스 l 1만9000원

출근길 두벌 가출이 잦다. 휴대폰이나 신용카드, 혹은 두 가지 모두를 깜박했기 때문이다. ‘유턴’ 장소는 대개 지하철 입구다. 교통카드 겸용이라 그렇다. 회사 문 앞에서 서성거린 적이 한두 번인가. 휴대폰 카메라 없이 출입문 바코드를 읽을 재간이 없기에.

디지털 네트워크에 묶인 나는 ‘거미줄의 파리’, 또는 ‘뛰어봤자 부처님 손바닥’이다. ‘디지털 은행’이 카드이용 내역으로 나의 동선과 행태를 체크하고 있다. 유튜브나 구글은 어떻고. 무얼 검색했는지로써 다음 영상을 추천하고 맞춤광고를 띄운다. ‘기관’이 언제든 들여다볼 수 있다. 어쩌면 그러고 있는지도 모른다.

스마트폰 등을 통해 금융은 점차 현금을 내쫓고 있다. 게티이미지뱅크.

<클라우드 머니>는 디지털 네트워크의 정체, 즉 ‘빅 파이낸스’(금융)와 ‘빅 테크’(기술)의 합병에 관한 얘기다. 그것은 곧 디지털 화폐의 형태를 띠는데, 지은이는 그것이 우리한테서 멀리 떨어진 데이터센터에서 보관·운용되는 점, 어느 순간 ‘무’(無)가 될 수 있다는 점에서 ‘클라우드 머니’라 일컫는다. 정부·기업이 북치고, 언론기업이 나발 불어주는, ‘진보’ ‘하이테크’ 허울을 쓴 디지털 네트워크는 자본에게 지복천국이요, 소비자에겐 개미지옥이다.

지은이 브렛 스콧은 금융상품 브로커로 활동하다가 2008년 금융위기 이후 손 털고 나와 저널리스트로 변신한 인물. 이른바 ‘내부자’다. <이단자의 글로벌 금융 가이드>(2013)를 내 금융계의 실체와 대안금융, 대안통화의 가능성을 소개한 바 있다.

이번 책은 내부고발 2탄인 셈인데, 큰 뼈대는 조금 민감한 사람이라면 알 만한 내용이다. 책의 요체는 말하는 방식. 전문용어, 통계로 도배하기 마련인 경제·금융 이야기를, 어쩌다 한번씩 수치를 인용할 뿐, 이솝, 아이작 아시모프, 마거릿 애트우드 등을 끌어와 체계적으로 풀어간다. 식상할 만한 얘기는 생살 째듯이, 난해한 얘기는 연인에게 들려주듯이. 경제 관련 책을 많이 읽지 않았으려니와, 서술 솜씨의 탁월함에서 딱히 버금갈 필자를 못 찾겠다.

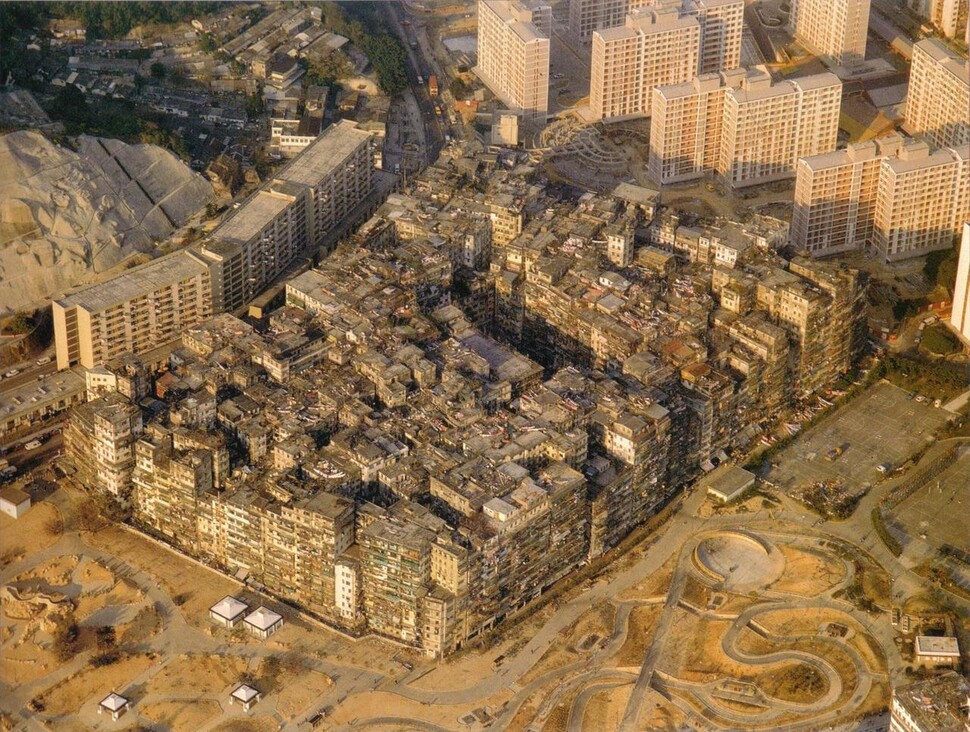

홍콩의 구룡성채. 외부규제 없이 집단지성에 의해 만들어진 콘크리트 건물군으로 비트코인 등 암호화폐 예찬론자들이 ‘자유의 땅’을 꿈꿀 때 떠올렸던 이미지다. 1994년 철거됐다. 위키미디어 코먼스

직접 읽어보기를 권하지만 몇 가지 예를 든다. 경제학 교과서는 틀렸다. 돈을 가진 구매자와 재화나 서비스를 가진 판매자가 만나 악수를 하는 지점에 시장가격이 형성된다는 수요-공급 곡선. 여기에 ‘머니 패서’, 즉 은행 또는 비자, 마스터카드와 같은 결제 대행업체가 빠졌다. 이들이 데이터를 처리하지 않으면 거래는 이뤄지지 않는다. 결제는 현금으로 할까요, 카드로 할까요? 이 말은 버스를 탈까요, 버스 시동키를 탈까요, 라는 말과 같다.

은행들이 점포를 축소하는 이유는 사무자동화, 즉 인건비 축소를 위한 거다, 라고 안다. 뭐, 틀린 말은 아니다. 고객과 대면을 최소화해 현금 인출을 줄이려는 게 숨은 목적이다. 우선 잔고가 새지 않아야 좋고, 디지털 거래를 최대화해야 돈이 되기 때문이다. 쌓여가는 빅 데이터 역시 돈 덩어리다. 은행계의 메기가 되겠다던 핀테크 기업. 중앙은행의 권력 집중에 반기를 들었다는 암호화폐. 결과는 빅 파이낸스를 닮아가거나 흡수 통합되거나다. 그게 돈이 되니까.

현실이 어떤지 모르겠으나 지은이는 현금주의를 표방한다. 현금을 쓰자. 내 사생활 보호하고, 골목 자영업자 살리고, 수수료로 노나는 빅 파이낸스 엿 먹이자. 마약이나 뇌물 등 먹 그림자가 있기는 하지만. 세상사가 그렇잖은가.

임종업 <뉴스토마토> 편집위원

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)