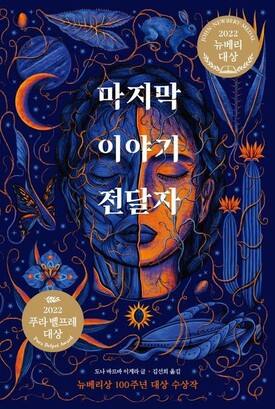

마지막 이야기 전달자

도나 바르바 이게라 지음, 김선희 옮김 l 위즈덤하우스 l 1만8000원

‘만약에’로 시작하는 상상은 인간의 고유한 능력이자 백일몽이다. 복권을 사고 한 주를 즐거워하는 어르신을 알고 있다. ‘만약에 당첨된다면’이라는 공상이 준 선물 덕분이다. 특히 과학소설은 ‘만약 지구가 종말한다면’ 같은 질문으로 지금껏 우리가 생각하지 못한 미래를 보여주곤 한다.

2022년 뉴베리 메달 수상작인 도나 바르바 이게라의 <마지막 이야기 전달자> 역시 지구 멸망 이후를 다룬다. 태양면 폭발로 혜성이 궤도를 변경하여 곧 지구와 충돌할 예정이다. 이 상황에 놓인 인류는 어떤 선택을 할까. 궁극적으로 인간을 인간답게 하는 건 무엇일까. 이런 이야기를 건네는 작품이다.

미국도서관협회(ALA·American Library Association)에서 수여하는 뉴베리 메달은 1922년 시작해 올해로 100회를 맞는다. 뉴베리 메달 1회 수상작은 헨드릭 빌렘 반 룬의 <인류 이야기>였다. 그로부터 백 년을 지나 <마지막 이야기 전달자>가 메달을 수상했다는 점은 의미심장하다. 서양 중심의 역사서로부터 라틴 아메리카의 문화와 이야기가 녹아든 작품이 조명되기까지 먼 길을 돌아온 셈이다.

‘마지막 이야기 전달자’의 내용을 형상화한 그림. 위즈덤하우스 제공

뉴베리 수상작은 어린이문학에 수여하는 상이지만 국내에서는 종종 청소년 문학으로 독자 대상을 바꾸어 출간되곤 했다. <구덩이> <수요일의 전쟁> <전갈의 아이> 등의 작품들이 모두 그랬다. 초등학생 어린이가 읽기에는 작품의 난이도가 높다고 판단한 까닭이다. <마지막 이야기 전달자> 역시 작품이 견지하는 세계가 가볍지 않다. 작가가 라틴 아메리카의 언어나 신화를 적극적으로 가져와 국내 독자에게 낯선 점도 없지 않다. 그러나 최근 초등 고학년에서 청소년이 읽을 만한 어린이문학은 새로운 독자층을 발견하고 있다. 과거처럼 사유가 깊고 복잡한 서사가 담긴 문학을 독자들이 버거워한다. 이런 독자에게 어린이부터 어른까지 함께 볼 만한 일종의 ‘중간문학’ 역할을 충실히 해내고 있다. 나 역시 ‘소설을 읽은 지 오래되었다’는 성인을 만나면 고학년을 위한 어린이문학을 만나보라고 권한다. 어린이와 어른 모두에게 고전이나 더 높은 읽기의 세계로 나가는 마중물이자 징검다리가 되어준다.

2061년 위기에 처한 지구는 소수의 선택받은 사람을 오성급 호텔을 연상시키는 호화 우주선에 태워 새로운 행성 세이건으로 보내려 한다. 146명의 전문가와 유전학적 다양성을 지닌 146명의 모니터 요원이 탑승할 예정이다. 항성 간 우주여행에는 무려 380여 년이 걸린다. 따라서 모니터 요원이 함께 탑승하여 의식은 없지만 영양과 산소가 공급되는 수면 상태로 여행할 146명의 전문가를 살피는 임무를 맡았다.

열세 살 생일을 앞둔 페트라는 지질학자인 아빠 그리고 식물학자인 엄마 그리고 동생 하비에르와 함께 우주선에 탑승한다. 모두 잠이 들었지만 유전적 결함이 있는 눈을 지닌 페트라는 움직일 수는 없으나 어쩐 일인지 의식은 깨어 있다. 우주선이 이륙하자마자 수석 모니터 요원이 정치인과 대통령 없이 새 역사를 창조하자고 한 말을 똑똑히 듣는다. 이로부터 380년이 지나 세이건 가까이에 도착한 우주선에서 페트라가 만난 세상은 어떤 모습일까.

인간을 불행하게 만드는 것들이 있다. 질병, 기아, 전쟁, 차별, 불평등, 돈 혹은 정치인까지. 절망감을 느낄 때 우리는 다른 지구를 꿈꾼다. 누구는 혁명을 모색하지만 작가는 작품으로 보여준다. <마지막 이야기 전달자> 속 수석 모니터 요원은 불일치와 불평등이 인류를 불행하게 만들었으며 과거의 상처와 고통을 지우는 방법은 단 하나라고 생각한다. 단합하여 하나의 집단이 되는 것이다. 이를 ‘콜렉티브’라고 부른다. 완벽한 평등이 구현된 세상을 겪어 본 적은 없지만 짐작할 수 있다. 이미 어린이책 작가 로이스 로리가 <기억 전달자>에서 보여주었기 때문이다. 위협 요소가 완벽하게 제거된 평등한 판타지아에서 인간은 결코 행복할 수 없다. 작가인 도나 바르라 이게라 역시 이를 알고 있고 그래서 우리에게 필요한 건 ‘마지막 이야기 전달자’라고 말한다.

작품의 주인공은, 그래서 페트라가 맞지만 또 아니다. 이 소설의 내적 주인공은 이야기 그 자체다. 소설의 첫 장면은 페트라가 지구를 떠나기 전 리타 할머니와 나누는 대화로 시작한다. 할머니는 흑요석이 박힌 태양 모양의 펜던트를 손녀에게 선물로 주며 불뱀 나구알의 ‘쿠엔토(cuento·짧은 이야기)’를 들려준다. 라틴 아메리카나 뉴멕시코 등 태양신을 섬기는 지역에서 전해 내려오는 옛이야기다. 불뱀 나구알의 엄마는 지구고, 아빠는 태양이었다. 멀리 떨어진 아빠 태양은 곡식을 자라게 하고 엄마 지구는 어린 불뱀을 먹이고 키웠다. 엄마는 말렸으나 불뱀은 아빠에게 도전하고 싶어 돌진한다. 아빠에게 가까워졌을 때 불뱀은 강렬한 태양 빛에 그만 눈이 타버리고 만다. 이후 나구알은 75년마다 엄마를 만나려고 되풀이해서 지구로 여행한다.

할머니는 우주여행을 두려워하는 손녀에게 “무서워하지 마라, 나구알이 집으로 오고 있을 뿐이야”라고 말해준다. 바로 이 첫 장면과 페트라가 자기만의 나구알 이야기를 들려주는 마지막 장면은 왜 인류가 이야기를 만들고 계승하는지를 상징적으로 보여준다. 이야기를 공유한다는 건 서로를 기억하는 일이자 인간 그 자체다. 380년이나 떨어진 세이건 행성에서도 우리는 이야기로 연결될 수 있다.

한미화 어린이책평론가

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)