네팔의 임자체 정상을 향해 오르는 산악인들의 모습. 위키미디어 코먼스

산에 오르는 마음

매혹됨의 역사

로버트 맥팔레인 지음, 노만수 옮김 l 글항아리 l 2만6000원

‘산이 거기 있으니까 오른다.’

1953년 에베레스트 정상에 처음으로 오른 에드먼드 힐러리가 한 말로 알려져 있지만, 이 말의 주인은 따로 있다. 힐러리보다 30년 앞서 에베레스트 초등에 도전했던 영국 산악인 조지 맬러리가 1922년 <뉴욕 타임스>와 인터뷰에서 한 말로, 이 신문 1923년 3월18일자에 실렸다. 맬러리는 1921년과 1922년, 1924년 세 차례에 걸쳐 에베레스트 등정을 시도했으나 모두 실패했고 마지막 시도에서 결국 목숨을 잃었다.

‘왜 에베레스트에 오르려 했는가?’라고 <뉴욕 타임스> 기자는 물었고, 그에 대해 맬러리가 내놓은 대답은 허무개그 같은가 하면 선문답처럼 들리기도 한다. 그러나 산을 사랑해서 산에 오르려는 많은 이들에게 이 말은 다른 어떤 설명으로도 대신할 수 없는, 등산에 관한 애정과 철학을 함축한 금언으로 다가온다. 영국의 산악인 겸 작가 로버트 맥팔레인이 쓴 <산에 오르는 마음>(원제 Mountains of the Mind)은 맬러리의 이 말로 상징되는 등산의 역사적·문화적 맥락을 추적한 책이다. 모두 9개 장으로 이루어진 이 책의 제8장은 맬러리의 에베레스트 등정 시도를 상세하게 재구성한다.

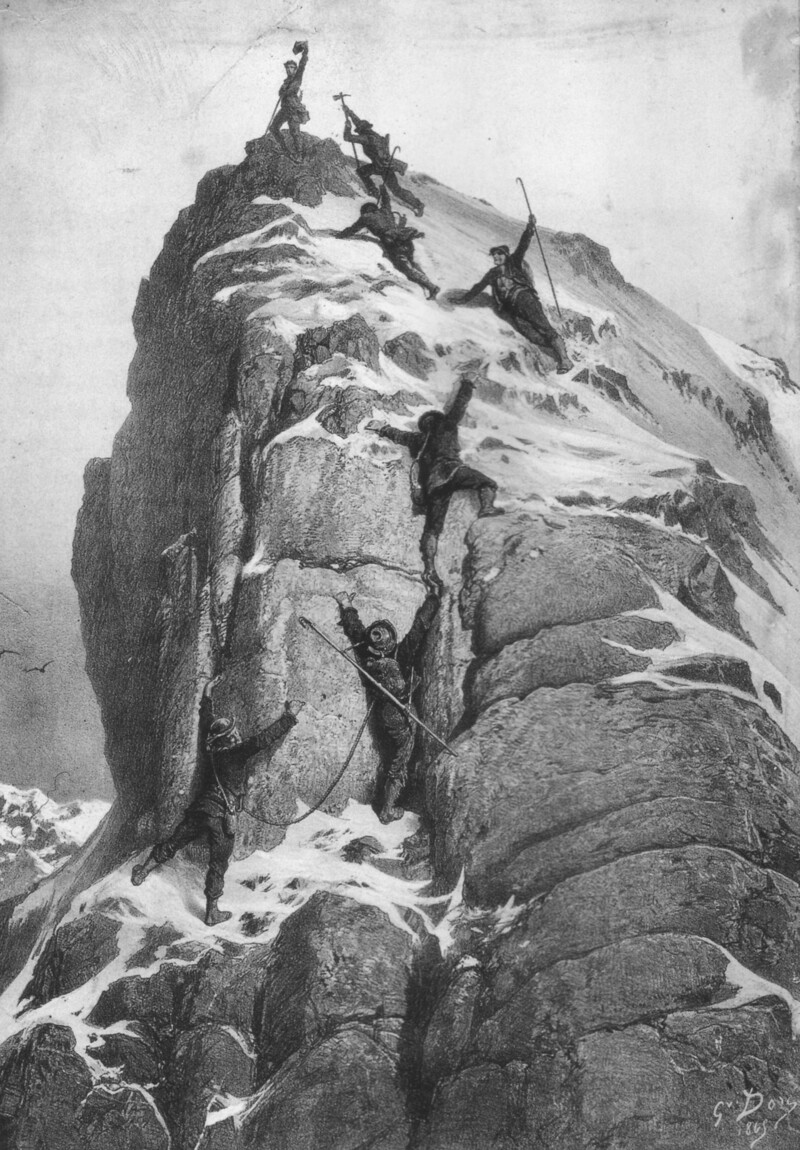

1865년 마터호른 등반 사고를 소재로 한 귀스타브 도레의 삽화 ‘첫 마터호른 정상 등반’. 글항아리 제공

책은 지은이가 열두살 어린 시절 스코틀랜드 북부 산간지대인 하일랜드의 외갓집에서 <에베레스트와의 승부>라는 책을 만난 이야기로 문을 연다. 맬러리의 3차 에베레스트 등정 시도 때 원정대장이었던 에드워드 노턴이 1925년에 낸 이 책은 그를 등산이라는 모험의 세계로 이끌었다. 어린 맥팔레인은 안나푸르나 등정에 성공하고 내려오는 길에 동상에 걸려 손가락을 다 잃는 바람에 구술로 집필한 모리스 에르조그의 <안나푸르나>를 비롯해 등산과 탐험을 다룬 책들에 정신없이 빠져들었다. <산에 오르는 마음>은 지은이 자신의 체험담과 등산에 관한 객관적 서술을 병행하는 형식을 취한다.

지은이에 따르면 엄격한 의미에서의 등산은 19세기 중반에야 출현했다. 그 전에는 높은 산꼭대기에 일부러 오르는 일은 정신 나간 짓으로 치부되었다. 산은 “지구의 얼굴에 생긴 ‘부스럼’이나 ‘사마귀’, ‘피지 낭종’, ‘옴’으로 매도”됐고, 위험하기까지 했다. 그러나 시간이 지나면서 황량하고 위험한 산의 특징은 오히려 사람들을 끌어당기는 매력으로 여겨지게 되었다. 에드먼드 버크의 책 <숭고와 아름다움의 관념의 기원에 대한 철학적 탐구>(1757)가 그 과정에서 큰 역할을 했다. 너무 크고 강하며 두려운 존재들이 오히려 숭고미를 지닌다는 버크의 주장은 등산을 위한 변명으로 쓰였다. “점점 더 많은 여행객들이 절벽 꼭대기로, 빙하로, 화산으로, 즉 숭고한 풍경 속으로 휴가를 떠났다.” 빙하 관광이 유행하면서 몽블랑 아랫마을 샤모니는 신흥 도시로 급부상했고, 괴테와 셸리, 마크 트웨인 같은 문인들이 빙하 체험기를 남겼다.

샤모니 몽블랑의 에귀뒤미디 정상에 오른 뒤 하산하는 산악인들. 위키미디어 코먼스

제국주의 팽창기인 19세기는 또한 탐험과 발견의 시대이기도 했다. <보물섬> <15소년 표류기>처럼 모험을 권장하는 어린이 소설들이 인기를 끌었고, 미지의 땅으로 탐험에 나서지 못하는 이들은 산에 오르는 것으로 모험을 대신했다. 지도 제작과 사진술의 출현이 등산 붐을 이끌었다.

등반 용품과 기술의 발전이 등산에 도움을 준 것은 사실이지만, 지은이가 더 많은 관심을 쏟는 것은 역시 ‘산에 오르는 마음’이다. 제아무리 기술이 발전하고 산에 관한 지식이 늘었다 해도 높은 산에 오르는 데에는 위험이 따른다. “죽을 가능성이 있다는 것이 등산의 본질”이다. 이 책의 지은이만 하더라도 알프스 등산길에 낙석에 맞아 죽을 뻔한 위기를 가까스로 넘겼는가 하면 스위스의 한 빙하에서는 크레바스에 빠지기도 했다. 낙석 세례에서 돌아온 지은이가 “앞으로는 높은 산을 절대 오르지 않을 거라고” 다짐했던 것처럼, 1921년 첫 번째 에베레스트 원정에서 온갖 고생과 위험을 겪고 돌아온 맬러리 역시 “내년엔 다시는 에베레스트산에 돌아가지 않을 거라고 가슴에 두 손을 얹고 맹세했어”라고 누이동생에게 쓴 편지에서 말한다. 그러나 알다시피 그는 1922년은 물론 1924년에 거듭 에베레스트로 향했고 결국 그곳에서 최후를 맞았다. 도대체 에베레스트의 무엇이 맬러리로 하여금 죽음을 무릅쓰는 도전에 나서게 한 것일까. 아니, “인류를 끊임없이 위로 끌어당기는 등산이라는 매력적인 역중력”의 비밀은 무엇일까.

샤모니 몽블랑의 에귀뒤미디 정상에 오른 뒤 하산하는 산악인들. 위키미디어 코먼스

산꼭대기와 같은 높은 지점은 자유와 명상, 깨달음이라는 가치를 환기시킨다. 평지의 경험과 감각에서 훌쩍 벗어난 고도에서 사람은 영혼이 팽창되는 느낌과 동시에 외부 세계의 광대한 무한함 속에서 개인의 실존이 한없이 축소되는 역설적 경험을 하게 된다. “산의 꼭대기를 향해 여행하는 사람들은 반은 자기 자신을 사랑하고, 반은 소멸—자아 망각—을 사랑한다.” 죽음을 무릅쓰고 등정에 나서는 산악인들에게는 이런 상반된 심리가 있지 않을까.

맬러리에게는 이런 복합 심리와 함께 ‘에베레스트 초등자’라는 타이틀을 향한 욕망이 있었다. 그는 1921년 원정대 출신으로는 유일하게 1922년 원정대에 들었고, 세 번째 도전에 나서기 전에 이미 유명 인사가 되어 있었다. “내가 정상에 오르지 못하는 실패는 상상할 수도 없는 노릇”이라고 그는 아내에게 쓴 편지에서 말했다. 그가 결국 산에서 죽은 뒤 한 인물은 이렇게 썼다. “그는 반드시 인류의 정신을 대표해서 에베레스트에 맞서야만 했다.” 등정에 실패하고 살아 돌아오는 것은 수치일 뿐, 산에서 죽는 쪽이 더 영광스럽고 심미적 기준에도 부합한다는 말이었다.

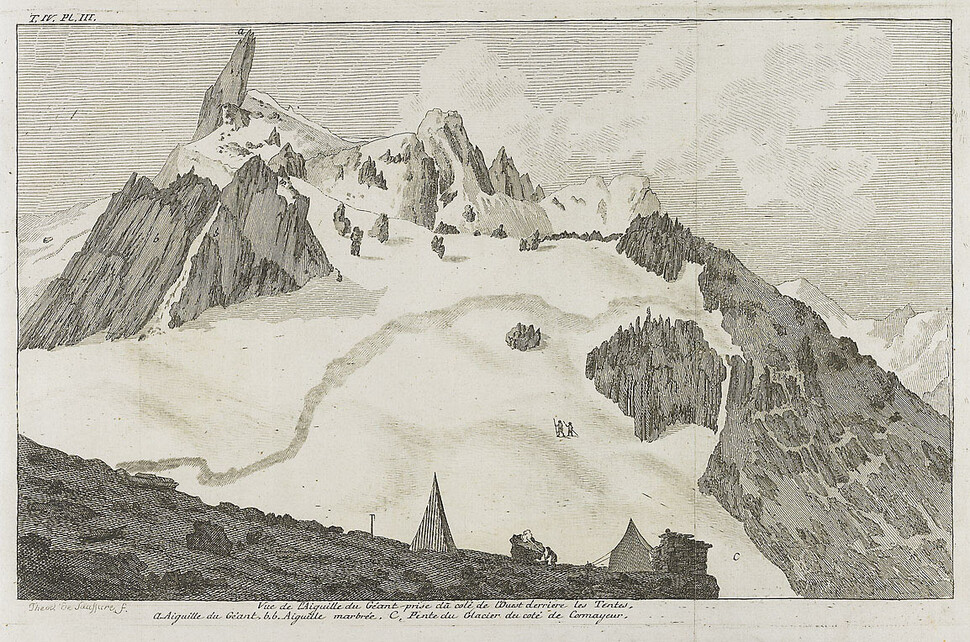

샤모니 동남쪽 산악 지대에서 프랑스와 이탈리아의 경계를 이으며 뻗어 있는 사발 모양의 빙하 ‘뒤 제앙’을 횡단하는 두 사람을 그린 1788년의 판화. 글항아리 제공

정상 등반 도중 실종되었던 맬러리의 주검은 1999년 5월에 발견되었다. 당시 수색대와 함께 현장을 취재했던 비비시(BBC) 프로듀서 피터 퍼스트브룩이 다큐멘터리를 바탕으로 쓴 책 <그래도, 후회는 없다>와 유명 산악인 라인홀트 메스너의 책 <에베레스트의 미스터리>에 맬러리의 이야기가 자세하다. 일본 작가 유메마무라 바쿠의 <신들의 봉우리>는 맬러리와 그의 동료 앤드루 어빈의 실종을 모티브로 삼은 소설이다.

최재봉 선임기자

bong@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)