<한국철학 스케치1·2> 한국철학사상연구회 지음. 풀빛 펴냄·각 권 1만800원

<한국철학 스케치>는 10년 전 출간됐던 <이야기 한국 철학>의 전면 개정판이다. 한국철학 연구가 대중화하지 않았던 시절에 쓴 이 책은 삼국시대부터 일제 강점기까지 한국 철학 전반을 개괄해보려는 사람들에게 가뭄의 단비 같은 구실을 했다. 애초에 청소년층을 염두에 두고 쉽게 썼지만, 대학 교양과정에서 많이 쓰였다고 한다. 이름과 편집을 바꿔 새로 나온 전면 개정판에서는 지난 10년의 공부 성과가 더 충실하게 반영됐다. 애초 필자로 참여했던 여덟 명의 학자 중 김교빈 호서대 교수와 박정심 부산대 교수가 개정 집필을 맡았다.

<한국철학 스케치>는 읽기 쉬운 입문서이긴 하지만 한국 철학의 중요 쟁점은 거의 다 포괄하고 있다. 정치·사회의 변동이라는 시대의 흐름을 바탕에 깔고 철학 사상의 유입과 변화, 충돌과 분화를 설명하고 있다는 점이 특징이다. 한 시대의 인간의 삶을 사상으로 집약한 것이 철학사상이기 때문에 철학의 내용을 정확히 이해하려면 정치·사회적 배경을 알아야 한다는 것이 필자들의 생각이다.

원효 화쟁사상·지눌 돈오점수부터

퇴계-기대승 사단칠정논쟁까지

한국 철학사 전반의 중요 쟁점 다룬 입문서 우리 역사에서 독자적인 철학사상의 발화를 알린 최초의 사건은 원효(617~686)의 화쟁사상이었다. 통일신라시대의 초입에 한국불교 발흥의 중심이 된 이 대사상가는 모든 다툼(쟁)을 화해시키는 통합과 원융의 사상을 펼쳤다. 그 다툼은 우선은 경전의 해석을 둘러싼 불교 내부의 다툼이었다. 인도에서 출발해 뒤늦게 중국에서 부흥한 불교는 수많은 경전을 둘러싸고 해석의 갈등이 끊이지 않았다. 이 경전에서는 석가모니가 이렇게 말한 것으로 돼 있고, 저 경전에서는 저렇게 말한 것으로 돼 있다보니, 저마다 중심이 된 경전을 붙들고 사분오열했다. 해골바가지의 물을 먹고 깨달음을 얻은 원효는 ‘하나는 곧 전체요, 전체는 곧 하나’라는 화엄의 논리에 기반해 모든 논쟁을 하나로 받아들여 자신의 견해로 묶었다. 그 위에서 외래 철학 사상이 처음으로 토착화의 꽃을 피웠다. 불교는 뒤이은 고려 시대에 국가종교의 지위를 더욱 굳건히 했다. 이 시기에 원효에 버금가는 대업을 이룬 사람이 보조국사 지눌이다. 지눌은 원효 이래 교종 중심이던 한국 철학을 선종 중심으로 교체한 인물이다. 그는 모든 사람의 마음에 이미 완전한 불성이 들어 있으므로, 중요한 것은 그 불성을 깨닫는 일이라고 보았다. 깨달음만 얻으면 여러 이론을 놓고 다툴 필요가 없다는 것이 그의 생각이었다.

지눌은 이론의 다툼을 화해시키려고 한 원효의 사상에서 더 나아가 논쟁 자체가 본디 필요없다는 견해를 폈다. 그는 깨달음의 과정을 ‘돈오점수’라는 말로 요약했다. 돈오란 불성이 내 안에 있음을, 내가 이미 부처임을 문득 깨닫는 것이고, 점수란 그 깨달음이 타성에 젖지 않도록 날마다 마음의 거울을 닦는 것을 뜻하다. 지눌은 돈오점수의 선종 사상을 세운 뒤 여기에 종래의 교종도 통합했다. 깨달음의 과정에서 경전은 배의 조타수 노릇을 한다는 것이 그의 교종 통합 논리였다. 원효의 합침의 철학은 이렇게 지눌에게로 이어졌다.

고려의 불교가 후대에 타락하자 성리학으로 무장한 신진 유학자들이 조선을 일으켜 세웠다. 사대부의 나라, 성리학의 나라 조선에서 학문의 정점을 이룬 사람이 퇴계 이황(1501~1570)이었다. 퇴계의 철학은 동시대 후배 학자 고봉 기대승(1527~1572)과 8년에 걸쳐 벌인 ‘편지 논쟁’에서 빛나는 모습을 드러내 보였다. 사단칠정논쟁이라고 이름 붙은 이 논쟁은 인간의 도덕적 감정을 가리키는 ‘사단’과 욕망을 포함한 일반 감정을 가리키는 ‘칠정’을 어떻게 볼 것이냐를 두고 벌어졌다. 퇴계는 사단과 칠정을 엄격히 구분해 사단은 이(理)가 중심이 된 감정이고 칠정은 기(氣)가 중심이 된 감정이라고 주장했다. 고봉은 사단이나 칠정이나 다 감정이고, 다만 그 가운데 선한 것만 뽑아 묶은 것이 사단이기 때문에, 둘 사이에 본질적 차이가 없으며 어느 것이나 ‘이’와 ‘기’가 같이 있는 것이라고 받아쳤다. 논리적으로는 고봉이 앞섰지만, 퇴계의 주장은 나름의 뜻깊은 의미가 있었다. 퇴계는 언제나 선한 ‘사단’을 군자의 마음으로, 혼탁함이 낀 ‘칠정’을 소인의 마음으로 보았고, 거기에는 여러 차례 사화로 얼룩진 조선 정치에서 비판정신을 올곧게 지켰던 선비들을 군자의 모습으로 제시하려는 의지가 깔려 있었다. 어쨌거나 두 사람의 양보 없는 논쟁은 조선사상사의 가장 커다란 지적 장관을 이루었다.

고명섭 기자 michael@hani.co.kr

지눌은 이론의 다툼을 화해시키려고 한 원효의 사상에서 더 나아가 논쟁 자체가 본디 필요없다는 견해를 폈다. 그는 깨달음의 과정을 ‘돈오점수’라는 말로 요약했다. 돈오란 불성이 내 안에 있음을, 내가 이미 부처임을 문득 깨닫는 것이고, 점수란 그 깨달음이 타성에 젖지 않도록 날마다 마음의 거울을 닦는 것을 뜻하다. 지눌은 돈오점수의 선종 사상을 세운 뒤 여기에 종래의 교종도 통합했다. 깨달음의 과정에서 경전은 배의 조타수 노릇을 한다는 것이 그의 교종 통합 논리였다. 원효의 합침의 철학은 이렇게 지눌에게로 이어졌다.

고려의 불교가 후대에 타락하자 성리학으로 무장한 신진 유학자들이 조선을 일으켜 세웠다. 사대부의 나라, 성리학의 나라 조선에서 학문의 정점을 이룬 사람이 퇴계 이황(1501~1570)이었다. 퇴계의 철학은 동시대 후배 학자 고봉 기대승(1527~1572)과 8년에 걸쳐 벌인 ‘편지 논쟁’에서 빛나는 모습을 드러내 보였다. 사단칠정논쟁이라고 이름 붙은 이 논쟁은 인간의 도덕적 감정을 가리키는 ‘사단’과 욕망을 포함한 일반 감정을 가리키는 ‘칠정’을 어떻게 볼 것이냐를 두고 벌어졌다. 퇴계는 사단과 칠정을 엄격히 구분해 사단은 이(理)가 중심이 된 감정이고 칠정은 기(氣)가 중심이 된 감정이라고 주장했다. 고봉은 사단이나 칠정이나 다 감정이고, 다만 그 가운데 선한 것만 뽑아 묶은 것이 사단이기 때문에, 둘 사이에 본질적 차이가 없으며 어느 것이나 ‘이’와 ‘기’가 같이 있는 것이라고 받아쳤다. 논리적으로는 고봉이 앞섰지만, 퇴계의 주장은 나름의 뜻깊은 의미가 있었다. 퇴계는 언제나 선한 ‘사단’을 군자의 마음으로, 혼탁함이 낀 ‘칠정’을 소인의 마음으로 보았고, 거기에는 여러 차례 사화로 얼룩진 조선 정치에서 비판정신을 올곧게 지켰던 선비들을 군자의 모습으로 제시하려는 의지가 깔려 있었다. 어쨌거나 두 사람의 양보 없는 논쟁은 조선사상사의 가장 커다란 지적 장관을 이루었다.

고명섭 기자 michael@hani.co.kr

퇴계-기대승 사단칠정논쟁까지

한국 철학사 전반의 중요 쟁점 다룬 입문서 우리 역사에서 독자적인 철학사상의 발화를 알린 최초의 사건은 원효(617~686)의 화쟁사상이었다. 통일신라시대의 초입에 한국불교 발흥의 중심이 된 이 대사상가는 모든 다툼(쟁)을 화해시키는 통합과 원융의 사상을 펼쳤다. 그 다툼은 우선은 경전의 해석을 둘러싼 불교 내부의 다툼이었다. 인도에서 출발해 뒤늦게 중국에서 부흥한 불교는 수많은 경전을 둘러싸고 해석의 갈등이 끊이지 않았다. 이 경전에서는 석가모니가 이렇게 말한 것으로 돼 있고, 저 경전에서는 저렇게 말한 것으로 돼 있다보니, 저마다 중심이 된 경전을 붙들고 사분오열했다. 해골바가지의 물을 먹고 깨달음을 얻은 원효는 ‘하나는 곧 전체요, 전체는 곧 하나’라는 화엄의 논리에 기반해 모든 논쟁을 하나로 받아들여 자신의 견해로 묶었다. 그 위에서 외래 철학 사상이 처음으로 토착화의 꽃을 피웠다. 불교는 뒤이은 고려 시대에 국가종교의 지위를 더욱 굳건히 했다. 이 시기에 원효에 버금가는 대업을 이룬 사람이 보조국사 지눌이다. 지눌은 원효 이래 교종 중심이던 한국 철학을 선종 중심으로 교체한 인물이다. 그는 모든 사람의 마음에 이미 완전한 불성이 들어 있으므로, 중요한 것은 그 불성을 깨닫는 일이라고 보았다. 깨달음만 얻으면 여러 이론을 놓고 다툴 필요가 없다는 것이 그의 생각이었다.

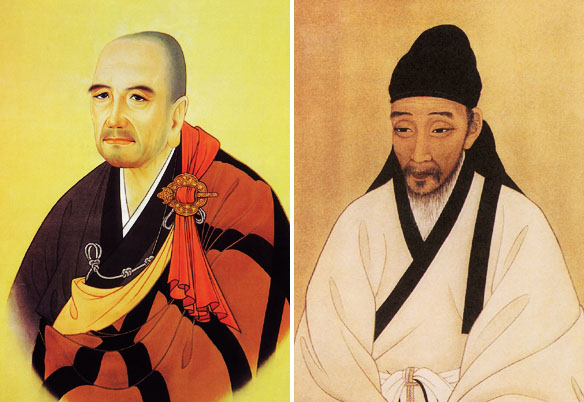

원효(왼쪽)의 화쟁사상은 이 땅에 처음으로 등장한 독창적인 철학사상이었으며, 퇴계 이황(오른쪽)은 고봉 기대승과 논쟁하며 조선성리학 이념을 최고 수위로 끌어올렸다. <한겨레> 자료사진.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)