‘소설 쓰는 시인’ 김선우(40)씨.

‘캔들 플라워’ 쓴 김선우 시인

쇠고기 촛불집회 다룬 첫 장편소설

“동물도 존엄한 생명이라는 메시지”

쇠고기 촛불집회 다룬 첫 장편소설

“동물도 존엄한 생명이라는 메시지”

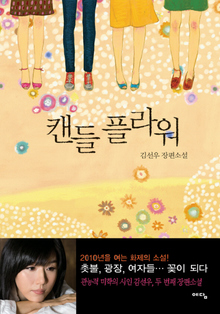

〈캔들 플라워〉

김선우 지음/예담·1만2000원 ‘소설 쓰는 시인’ 김선우(40)씨가 두 번째 장편소설 <캔들 플라워>를 펴냈다. 세 권의 시집을 상재한 일급 시인인 그는 2008년 무용가 최승희를 그린 장편 <나는 춤이다>를 냈고 어른동화 <바리공주>를 더하면 세 권의 장편소설을 ‘출산’했다. 소설책이 시집과 권 수로 동률에 이르렀으니, 시인 김선우는 그예 소설가로 아주 나아가는 것인가?

김씨의 신작 <캔들 플라워>는 2008년 봄과 여름 광화문과 청계천, 시청앞과 서울역앞을 해방구로 만들었던 촛불집회를 다룬 ‘첫’ 장편소설이다. 제목 ‘캔들 플라워’는 ‘촛불 꽃’, 소설은 광우병 쇠고기 수입 반대로 촛불 꽃 사태가 났던 그 광장의 한가운데로 곧장 내달린다. 산문이 말을 잃던 저 용산참사에서도 가장 맨 앞에서 움직였던 것은 시였다. 시인의 기동성이 소설가가 미처 파고들지 못한 촛불의 광장 속으로 직진하게 했을 터이다.

소설의 시작점이 국경의 안과 밖을 잇는 공간, 국제공항임은 다분히 상징적이다. 그 공항의 문을 열고 길다란 팔다리에 하트 모양의 오버 사이즈 안경을 쓴 열다섯 살 소녀 지오가 팔랑팔랑 걸어 들어온다.

지오는 누구인가. 캐나다 서부 대자연의 오지에 자리한 ‘레인보’라는 공동체의 아이다. 머리에 ‘꽃’을 꽂고 다녔다는 자유로운 히피 공동체 비슷한 그 생태공동체에서 할머니 마리와 엄마 하린, 그리고 엄마의 애인(조안 아줌마)에게서 자라났다. 일종의 모계 3대 가족인데, 그 가족의 한국과의 접점은 할머니와 엄마 모두 “하필이면” 한국 남자를 만나 딸을 낳았다는 것이다.

지오가 한국에 온 건 엄마 뱃속의 기억을 공유하고 있을 쌍둥이 한쪽을 찾기 위해서였지만, 무료숙박을 제공하기로 한 여자 희영을 만나 아현동 그 여자의 집으로 가면서 지오는 서서히 촛불광장으로 가는 길을 내딛는다. 희영은 아이엠에프로 파산한 부모가 4년 전 도피 이민을 떠난 뒤 홀로 남아 초등생의 특목고 대비 문제 출제회사에서 일하는 계약직 직원인데, 월급을 모아 언젠가 해외여행을 떠난다는 꿈을 키우다 어느덧 막막한 스물아홉이 된 여자다. 지오는 희영의 아현동 달동네 집에서 다큐멘터리를 찍는 희영의 친구 연우, 샌드위치 가게를 하는 연우의 친구 수아를 만난다. 늙고 병든 개 ‘사과’를 만나며, 무엇보다 아현동 달동네의 ‘누렁소 할머니’ 숙자씨와 숙자씨의 친구 고물상 할아버지를 만난다.

희영과 연우, 수아. 그 처녀들은 각자 나름의 이유로 촛불을 켰으니, 멈칫거리는 희영을 제하면 이들은 곧장 촛불광장 속에서 합체된다. 지오는 그곳에서 다시 동갑내기 남학생 민기를 맞닥뜨린다. 소설은 그러니까 지오라는 외부자, 달리 말해 ‘자연과 교감하는 대지의 아이’, 지오라는 새 인간형이 여러 모순이 폭발하여 촛불로 터져나오던 한국 사회를 직접 체험하고 바라보는 구도가 뼈대를 이룬다. 프랑스 68운동 세대인 할머니 마리는 파리에서 윤이상 구명운동을 하다 지오 엄마를 낳았다. 촛불시위는 지오를 통해서 지오의 할머니가 참여했던 68혁명의 이상과도 교직된다.

김씨의 신작 <캔들 플라워>는 2008년 봄과 여름 광화문과 청계천, 시청앞과 서울역앞을 해방구로 만들었던 촛불집회를 다룬 ‘첫’ 장편소설이다. 제목 ‘캔들 플라워’는 ‘촛불 꽃’, 소설은 광우병 쇠고기 수입 반대로 촛불 꽃 사태가 났던 그 광장의 한가운데로 곧장 내달린다. 산문이 말을 잃던 저 용산참사에서도 가장 맨 앞에서 움직였던 것은 시였다. 시인의 기동성이 소설가가 미처 파고들지 못한 촛불의 광장 속으로 직진하게 했을 터이다.

소설의 시작점이 국경의 안과 밖을 잇는 공간, 국제공항임은 다분히 상징적이다. 그 공항의 문을 열고 길다란 팔다리에 하트 모양의 오버 사이즈 안경을 쓴 열다섯 살 소녀 지오가 팔랑팔랑 걸어 들어온다.

지오는 누구인가. 캐나다 서부 대자연의 오지에 자리한 ‘레인보’라는 공동체의 아이다. 머리에 ‘꽃’을 꽂고 다녔다는 자유로운 히피 공동체 비슷한 그 생태공동체에서 할머니 마리와 엄마 하린, 그리고 엄마의 애인(조안 아줌마)에게서 자라났다. 일종의 모계 3대 가족인데, 그 가족의 한국과의 접점은 할머니와 엄마 모두 “하필이면” 한국 남자를 만나 딸을 낳았다는 것이다.

지오가 한국에 온 건 엄마 뱃속의 기억을 공유하고 있을 쌍둥이 한쪽을 찾기 위해서였지만, 무료숙박을 제공하기로 한 여자 희영을 만나 아현동 그 여자의 집으로 가면서 지오는 서서히 촛불광장으로 가는 길을 내딛는다. 희영은 아이엠에프로 파산한 부모가 4년 전 도피 이민을 떠난 뒤 홀로 남아 초등생의 특목고 대비 문제 출제회사에서 일하는 계약직 직원인데, 월급을 모아 언젠가 해외여행을 떠난다는 꿈을 키우다 어느덧 막막한 스물아홉이 된 여자다. 지오는 희영의 아현동 달동네 집에서 다큐멘터리를 찍는 희영의 친구 연우, 샌드위치 가게를 하는 연우의 친구 수아를 만난다. 늙고 병든 개 ‘사과’를 만나며, 무엇보다 아현동 달동네의 ‘누렁소 할머니’ 숙자씨와 숙자씨의 친구 고물상 할아버지를 만난다.

희영과 연우, 수아. 그 처녀들은 각자 나름의 이유로 촛불을 켰으니, 멈칫거리는 희영을 제하면 이들은 곧장 촛불광장 속에서 합체된다. 지오는 그곳에서 다시 동갑내기 남학생 민기를 맞닥뜨린다. 소설은 그러니까 지오라는 외부자, 달리 말해 ‘자연과 교감하는 대지의 아이’, 지오라는 새 인간형이 여러 모순이 폭발하여 촛불로 터져나오던 한국 사회를 직접 체험하고 바라보는 구도가 뼈대를 이룬다. 프랑스 68운동 세대인 할머니 마리는 파리에서 윤이상 구명운동을 하다 지오 엄마를 낳았다. 촛불시위는 지오를 통해서 지오의 할머니가 참여했던 68혁명의 이상과도 교직된다.

소설을 이끌어가는 것은 주인공 지오인데, 인물들은 지오의 걸음새처럼 흩날리는 문장들 속에 비현실인 듯 부유하는 것처럼 보인다. 그보다도 소설은 100일 넘게 타올랐던 촛불 시민들과 광장의 축제와 해방의 얼굴을 쉴 새 없이 기록하고 스케치한다. 그 광장은 거대도시에서 떠밀리는 달동네로도 이어진다. 희영의 집과 아현동 달동네는 촛불집회 동안 여자들이 넘실대는 해방구가 된다. 마치 지오가 나고 자란 캐나다의 레인보 공동체처럼. <내 몸속에 잠든 이 누구신가> 등 세 권의 시집들에서 여성성과 모성을 천착해온 시인의 기조는 이 소설에서도 계속된 셈이다. <캔들 플라워>는 벌써 이태 전이 된 과거 시점을 다뤘지만 후일담이 아니다. 촛불은 “현재의 어떤 지점”에 놓여 있는 현재진행형의 미래이기도 하기 때문이다. 김선우 시인이 촛불 광장에서 보았던 미래는 생명의 ‘꿈틀거림’. 인간과 마찬가지로 동물도 존엄한 생명이라는 인식으로 보인다. 소설에서 이는 여자들과 아이들이 병든 개 사과를 살리는 것이며, 치매 할머니 숙자씨가 “미친 소, 싫어”를 외치는 촛불 집회장의 한가운데서 낮게 읊조렸던 그것이다. “미친 … 소라고…, 말하지 마세요.… 미친 소라고, 더러운, 소라고, 말하지 마세요.” 김선우 시인은 출간간담회에서 이를 ‘새로운 생명감각’이라 표현했다. “시작은 ‘광우병 쇠고기 먹기 싫어’라는 소박한 의식이었다 해도, 생명 전체가 건강하기 위해서는 내가 건강하고 네가 건강해야 하는 거잖아요. 이것이 2008년 촛불의 메시지라 생각해요.” 글 허미경 기자 carmen@hani.co.kr 사진 김경호 기자 jijae@hani.co.kr

김선우 지음/예담·1만2000원 ‘소설 쓰는 시인’ 김선우(40)씨가 두 번째 장편소설 <캔들 플라워>를 펴냈다. 세 권의 시집을 상재한 일급 시인인 그는 2008년 무용가 최승희를 그린 장편 <나는 춤이다>를 냈고 어른동화 <바리공주>를 더하면 세 권의 장편소설을 ‘출산’했다. 소설책이 시집과 권 수로 동률에 이르렀으니, 시인 김선우는 그예 소설가로 아주 나아가는 것인가?

〈캔들 플라워〉

소설을 이끌어가는 것은 주인공 지오인데, 인물들은 지오의 걸음새처럼 흩날리는 문장들 속에 비현실인 듯 부유하는 것처럼 보인다. 그보다도 소설은 100일 넘게 타올랐던 촛불 시민들과 광장의 축제와 해방의 얼굴을 쉴 새 없이 기록하고 스케치한다. 그 광장은 거대도시에서 떠밀리는 달동네로도 이어진다. 희영의 집과 아현동 달동네는 촛불집회 동안 여자들이 넘실대는 해방구가 된다. 마치 지오가 나고 자란 캐나다의 레인보 공동체처럼. <내 몸속에 잠든 이 누구신가> 등 세 권의 시집들에서 여성성과 모성을 천착해온 시인의 기조는 이 소설에서도 계속된 셈이다. <캔들 플라워>는 벌써 이태 전이 된 과거 시점을 다뤘지만 후일담이 아니다. 촛불은 “현재의 어떤 지점”에 놓여 있는 현재진행형의 미래이기도 하기 때문이다. 김선우 시인이 촛불 광장에서 보았던 미래는 생명의 ‘꿈틀거림’. 인간과 마찬가지로 동물도 존엄한 생명이라는 인식으로 보인다. 소설에서 이는 여자들과 아이들이 병든 개 사과를 살리는 것이며, 치매 할머니 숙자씨가 “미친 소, 싫어”를 외치는 촛불 집회장의 한가운데서 낮게 읊조렸던 그것이다. “미친 … 소라고…, 말하지 마세요.… 미친 소라고, 더러운, 소라고, 말하지 마세요.” 김선우 시인은 출간간담회에서 이를 ‘새로운 생명감각’이라 표현했다. “시작은 ‘광우병 쇠고기 먹기 싫어’라는 소박한 의식이었다 해도, 생명 전체가 건강하기 위해서는 내가 건강하고 네가 건강해야 하는 거잖아요. 이것이 2008년 촛불의 메시지라 생각해요.” 글 허미경 기자 carmen@hani.co.kr 사진 김경호 기자 jijae@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)