김경호 교수

한·중·일 간독서 당시 사회 추적 “성과보다 학문 가능성에 주목”

우리 발굴품 630여매 불과해도 문화 흐름 읽는 중요 실증 자료

우리 발굴품 630여매 불과해도 문화 흐름 읽는 중요 실증 자료

출토문자자료 책 출간 김경호 교수

“옛날부터 새로운 학문의 탄생은 모두 새로운 발견으로부터 시작됐다.”

중국 청말의 대표적인 지성 왕궈웨이(王國維)는 1925년 중국 칭화대에서 펼쳤던 강연에서 이렇게 말했다. 어떤 자료를 새롭게 발굴하느냐에 따라 학문의 진행 방향이 좌우된다는 중대한 사실을 짚은 것이다. 상상 속의 나라로 취급됐던 은나라가 갑골의 출토에 따라 그 실체를 드러냈던 사실은, 왕궈웨이의 날카로운 지적을 뒷받침하는 단적인 사례다. 실제로 왕궈웨이가 한평생 심혈을 기울였던 세 가지 분야, 곧 은나라의 갑골문과 한·진나라의 간독, 둔황에서 발견된 문서에 대한 연구는 각각 갑골학, 간독학, 둔황학으로 불리며 20세기 중국 학문의 중요한 분야로 자리잡았다.

지난 18일 서울 명륜동 성균관대 연구실에서 만난 김경호(사진) 성균관대 동아시아학술원 인문한국(HK)사업단 연구교수에게, 왕궈웨이의 이 말은 ‘금과옥조’와 같다. 중국 고대사 연구자로서 간독 등 고대 출토자료를 깊이 연구해온 그는 최근 <동아시아 자료학의 가능성>, <죽간·목간에 담긴 고대 동아시아>등 두 권의 책을 출간하는 일을 주도했다. 이 책들은 중국·일본·한국 등 동아시아 3국의 ‘출토문자자료’ 연구를 통해 고대 동아시아사를 실증적으로 들여다보는 데 그 뜻을 두고 있다.·

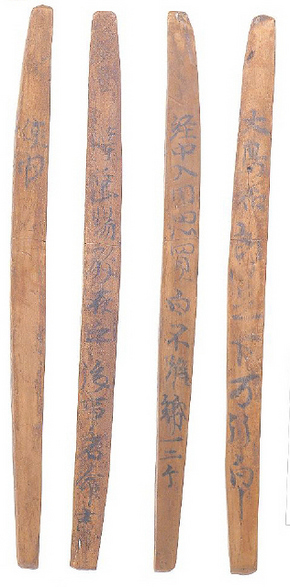

출토문자자료란, 출토된 옛 유물 가운데 간독(簡牘·죽간이나 목간 등 나뭇조각에 글을 써넣은 것), 백서(帛書·비단에 글을 써넣은 것) 등 문자가 기록된 자료를 뜻한다. 간독이나 백서는 동아시아 지역에서 종이가 보편적으로 보급되기 전에 주로 쓰였던 문서의 양식이다. 비단은 보존하기가 어려워 출토문자자료는 대부분 간독이다.

간독학이 발달한 중국, 일본과 달리 우리나라에서는 출토문자자료에 대한 연구가 활성화되진 못했다고 한다. 1975년 경주 안압지에서 51매의 목간이 처음으로 발굴된 이래 여태껏 우리나라에서는 630여매의 간독이 발굴됐다. 중국이 40여만매, 일본이 20여만매인 사실에 견줘보면 그 수량이 너무 적다. 게다가 대부분 책으로 엮이지 않은 ‘단간’이 대부분이라 그 의미를 밝히는 데에도 어려움이 많다고 한다. 중국의 간독처럼 한 시대를 엿볼 수 있는 율령집이나 공문서 등이 통째로 출토된다거나 하면 연구에 탄력을 받겠지만, 그럴 계기가 아직 없었단 것이다.

지난 18일 서울 명륜동 성균관대 연구실에서 만난 김경호(사진) 성균관대 동아시아학술원 인문한국(HK)사업단 연구교수에게, 왕궈웨이의 이 말은 ‘금과옥조’와 같다. 중국 고대사 연구자로서 간독 등 고대 출토자료를 깊이 연구해온 그는 최근 <동아시아 자료학의 가능성>, <죽간·목간에 담긴 고대 동아시아>등 두 권의 책을 출간하는 일을 주도했다. 이 책들은 중국·일본·한국 등 동아시아 3국의 ‘출토문자자료’ 연구를 통해 고대 동아시아사를 실증적으로 들여다보는 데 그 뜻을 두고 있다.·

출토문자자료란, 출토된 옛 유물 가운데 간독(簡牘·죽간이나 목간 등 나뭇조각에 글을 써넣은 것), 백서(帛書·비단에 글을 써넣은 것) 등 문자가 기록된 자료를 뜻한다. 간독이나 백서는 동아시아 지역에서 종이가 보편적으로 보급되기 전에 주로 쓰였던 문서의 양식이다. 비단은 보존하기가 어려워 출토문자자료는 대부분 간독이다.

간독학이 발달한 중국, 일본과 달리 우리나라에서는 출토문자자료에 대한 연구가 활성화되진 못했다고 한다. 1975년 경주 안압지에서 51매의 목간이 처음으로 발굴된 이래 여태껏 우리나라에서는 630여매의 간독이 발굴됐다. 중국이 40여만매, 일본이 20여만매인 사실에 견줘보면 그 수량이 너무 적다. 게다가 대부분 책으로 엮이지 않은 ‘단간’이 대부분이라 그 의미를 밝히는 데에도 어려움이 많다고 한다. 중국의 간독처럼 한 시대를 엿볼 수 있는 율령집이나 공문서 등이 통째로 출토된다거나 하면 연구에 탄력을 받겠지만, 그럴 계기가 아직 없었단 것이다.

그렇지만 동아시아 전체로 눈을 돌려볼 때, 발굴된 자료의 수는 적지만 국내 출토문자자료의 의미는 매우 크다고 한다. 김 교수는 “출토문자자료는 동아시아에서 어떻게 문화가 전파·수용됐는지 알려주는 실증적인 근거이기 때문”이라고 말했다. 중국에선 기원전 14세기로 추정되는 은나라 때부터 3~4세기인 위진시대까지 죽간·목간이 보편적인 문서로 쓰였고, 일본에선 7~8세기에 주로 쓰였다. 지리적으로나 시기적으로 그 사이에 위치한 우리나라의 출토문서자료는 3국을 연결하는 문명의 흐름을 파악하는 데 중요한 열쇠가 된다.

흔히 동아시아에 대해 ‘유교문화권’, ‘한자문화권’이라며 공통점을 기계적으로 내세우는 경우가 많은데, 자칫 추상적이고 관념적으로 흐를 수 있는 문헌자료와 다르게 출토문자자료는 그 시대의 구체적인 사회상을 담고 있다는 점에서 실질적인 근거라고 한다. 이를테면 문헌자료는 ‘어느 시대에 어떤 세금제도를 폈다’고만 기술하지만, 출토문자자료를 보면 관청이 어떤 사람들로부터 얼마만큼의 세금을 어떻게 걷었는지 구체적인 모습을 알 수 있다. 또 중국과 한국, 일본에서 비슷한 성격의 율령이 실제론 어떤 식으로 집행됐는지 살펴볼 수도 있다. 김 교수는 “신라의 ‘이두’처럼, 중국에서 전파된 한자도 시대와 나라에 따라 다르게 수용됐다”며 “그 공통점과 차이점을 정확히 알려면 출토문자자료를 봐야 한다”고 말했다. 곧 출토문자자료는 고대 사회를 말해주는 ‘1차자료’이며, 동아시아 전체의 흐름을 읽을 수 있는 ‘비교자료’란 것이다.

동아시아 전반적으로 이런 인식이 점차 확대되고 있지만 앞으로 갈 길이 훨씬 멀다고 한다. 국내에선 3년 전부터 일종의 연구모임인 동아시아자료학연구회가 꾸려져 국내 학자들의 관심을 모았으며, 중국·일본 학자들과의 본격적인 교류도 시작됐다. 김 교수는 “성과보다 가능성을 보고 있다”며 “더 많은 자료가 출토되고 연구 결과가 모아지면, ‘동아시아 자료학’이라는 학문의 성립도 가능할 것”이라는 기대를 내비쳤다.

고무적인 것은, 죽간·목간에 대한 국내 학계의 관심이 높아진 뒤로 실제 자료의 출토도 늘었다는 사실이다. 특히 기존 옛 신라 지역에서만 출토됐던 죽간·목간이 1990~2000년대 들어 충청도·전라도 등 옛 백제 지역에서도 발굴되기 시작했다고 한다. 새로운 출토를 기대할 수도 있는 상황이다. 그래도 김 교수는 미래의 동아시아 자료학을 대비하기엔 현재 학문의 저변이 취약하다는 사실을 우려한다. 그는 “비록 국내에서 출토되는 것이 단 한두개의 목간이고 그 뜻조차 분명히 밝힐 수 없더라도, 달라붙어서 연구하고 무리한 추론이라도 내놓는 게 후속 학문 세대를 위한 지금 세대의 구실이라고 생각한다”고 말했다.

글 최원형 기자 circle@hani.co.kr

사진 김경호 기자 jijae@hani.co.kr

그렇지만 동아시아 전체로 눈을 돌려볼 때, 발굴된 자료의 수는 적지만 국내 출토문자자료의 의미는 매우 크다고 한다. 김 교수는 “출토문자자료는 동아시아에서 어떻게 문화가 전파·수용됐는지 알려주는 실증적인 근거이기 때문”이라고 말했다. 중국에선 기원전 14세기로 추정되는 은나라 때부터 3~4세기인 위진시대까지 죽간·목간이 보편적인 문서로 쓰였고, 일본에선 7~8세기에 주로 쓰였다. 지리적으로나 시기적으로 그 사이에 위치한 우리나라의 출토문서자료는 3국을 연결하는 문명의 흐름을 파악하는 데 중요한 열쇠가 된다.

흔히 동아시아에 대해 ‘유교문화권’, ‘한자문화권’이라며 공통점을 기계적으로 내세우는 경우가 많은데, 자칫 추상적이고 관념적으로 흐를 수 있는 문헌자료와 다르게 출토문자자료는 그 시대의 구체적인 사회상을 담고 있다는 점에서 실질적인 근거라고 한다. 이를테면 문헌자료는 ‘어느 시대에 어떤 세금제도를 폈다’고만 기술하지만, 출토문자자료를 보면 관청이 어떤 사람들로부터 얼마만큼의 세금을 어떻게 걷었는지 구체적인 모습을 알 수 있다. 또 중국과 한국, 일본에서 비슷한 성격의 율령이 실제론 어떤 식으로 집행됐는지 살펴볼 수도 있다. 김 교수는 “신라의 ‘이두’처럼, 중국에서 전파된 한자도 시대와 나라에 따라 다르게 수용됐다”며 “그 공통점과 차이점을 정확히 알려면 출토문자자료를 봐야 한다”고 말했다. 곧 출토문자자료는 고대 사회를 말해주는 ‘1차자료’이며, 동아시아 전체의 흐름을 읽을 수 있는 ‘비교자료’란 것이다.

동아시아 전반적으로 이런 인식이 점차 확대되고 있지만 앞으로 갈 길이 훨씬 멀다고 한다. 국내에선 3년 전부터 일종의 연구모임인 동아시아자료학연구회가 꾸려져 국내 학자들의 관심을 모았으며, 중국·일본 학자들과의 본격적인 교류도 시작됐다. 김 교수는 “성과보다 가능성을 보고 있다”며 “더 많은 자료가 출토되고 연구 결과가 모아지면, ‘동아시아 자료학’이라는 학문의 성립도 가능할 것”이라는 기대를 내비쳤다.

고무적인 것은, 죽간·목간에 대한 국내 학계의 관심이 높아진 뒤로 실제 자료의 출토도 늘었다는 사실이다. 특히 기존 옛 신라 지역에서만 출토됐던 죽간·목간이 1990~2000년대 들어 충청도·전라도 등 옛 백제 지역에서도 발굴되기 시작했다고 한다. 새로운 출토를 기대할 수도 있는 상황이다. 그래도 김 교수는 미래의 동아시아 자료학을 대비하기엔 현재 학문의 저변이 취약하다는 사실을 우려한다. 그는 “비록 국내에서 출토되는 것이 단 한두개의 목간이고 그 뜻조차 분명히 밝힐 수 없더라도, 달라붙어서 연구하고 무리한 추론이라도 내놓는 게 후속 학문 세대를 위한 지금 세대의 구실이라고 생각한다”고 말했다.

글 최원형 기자 circle@hani.co.kr

사진 김경호 기자 jijae@hani.co.kr

동아시아 자료학의 가능성, 죽간·목간에 담긴 고대 동아시아

경주의 월성해자에서 출토된 목간. 4면체 막대형 목간으로, 우리말 어순으로 한자를 쓴 ‘이두’가 기록되어 있다. 월성해자에서는 100여점의 신라시대 목간이 출토됐다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)