황동규(75) 시인

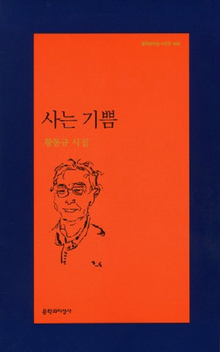

황동규 15번째 시집 ‘사는 기쁨’

황동규(사진·75)의 열다섯 번째 시집 <사는 기쁨>(문학과지성사)을 읽노라면 ‘만년의 양식’이라는 말이 떠오른다. 테오도어 아도르노가 창안하고 에드워드 사이드가 체계화한 개념이다.

2000년대 이후, 적어도 지지난 시집 <꽃의 고요>(2006) 이후의 황동규 시들은 대체로 죽음을 주조음(主調音)으로 바탕에 깔고 있다. 평생을 봉직했던 직장(서울대 영문과 교수)에서 정년퇴직했다는 신상의 변화와 맞물려, 60대를 지나 70대로 나아가면서 경험하는 생물학적 노화, 그리고 먼저 세상을 뜬 동년배 친우들의 사례가 그로 하여금 어쩔 수 없이 죽음에 예민한 촉수를 내밀게 했을 터이다.

그런데 사실 그가 죽음을 상대로 한 치열한 시적 대결을 <풍장>이라는 방대한 분량의 연작시집으로 내놓은 것이 1995년, 그의 나이 아직 예순이 되기 전이었다. “내 세상 뜨면 풍장시켜다오/ 섭섭하지 않게/ 옷은 입은 채로 전자시계는 가는 채로/ 손목에 달아 놓고”라 시작하는 ‘풍장’ 연작 1번을 비롯해 모두 70편의 연작으로 죽음에 대한 그의 시적 응전은 마무리되는 것 같았다. 그러나 연작시집 <풍장>으로도 그에게 죽음은 결코 죽지 않고 여전히 싱싱하게 살아 있음을 그의 최근 시집들은 알게 해 준다. 황동규 식 ‘만년의 양식’이 문제적인 지점이 바로 여기다.

“읽던 책 그대로 두고 휴대폰은 둔 데 잊어버리고/ 백주(白酒) 한 병 차고 들어가/ 물가에 뵈지 않게 숨겨논 배를 풀어 천천히 노를 저을까?/ 건너편을 겨냥했으나 산이 통째로 너무도 크고 맑아/ 무심결에 조금 더 무심해져/ 느낌과 꿈을 부려놓고 그냥 떠돌까?”

죽음 주조음으로 한 이전 시와 차이

2000년대 이후, 적어도 지지난 시집 <꽃의 고요>(2006) 이후의 황동규 시들은 대체로 죽음을 주조음(主調音)으로 바탕에 깔고 있다. 평생을 봉직했던 직장(서울대 영문과 교수)에서 정년퇴직했다는 신상의 변화와 맞물려, 60대를 지나 70대로 나아가면서 경험하는 생물학적 노화, 그리고 먼저 세상을 뜬 동년배 친우들의 사례가 그로 하여금 어쩔 수 없이 죽음에 예민한 촉수를 내밀게 했을 터이다.

그런데 사실 그가 죽음을 상대로 한 치열한 시적 대결을 <풍장>이라는 방대한 분량의 연작시집으로 내놓은 것이 1995년, 그의 나이 아직 예순이 되기 전이었다. “내 세상 뜨면 풍장시켜다오/ 섭섭하지 않게/ 옷은 입은 채로 전자시계는 가는 채로/ 손목에 달아 놓고”라 시작하는 ‘풍장’ 연작 1번을 비롯해 모두 70편의 연작으로 죽음에 대한 그의 시적 응전은 마무리되는 것 같았다. 그러나 연작시집 <풍장>으로도 그에게 죽음은 결코 죽지 않고 여전히 싱싱하게 살아 있음을 그의 최근 시집들은 알게 해 준다. 황동규 식 ‘만년의 양식’이 문제적인 지점이 바로 여기다.

“읽던 책 그대로 두고 휴대폰은 둔 데 잊어버리고/ 백주(白酒) 한 병 차고 들어가/ 물가에 뵈지 않게 숨겨논 배를 풀어 천천히 노를 저을까?/ 건너편을 겨냥했으나 산이 통째로 너무도 크고 맑아/ 무심결에 조금 더 무심해져/ 느낌과 꿈을 부려놓고 그냥 떠돌까?”

죽음 주조음으로 한 이전 시와 차이

삶의 활력과 여유 쪽으로 시선 옮겨

쾌락주의라고 불릴 만한 작품 풍성 “예찬이여, 아픔과 그리움을 부려놓는 게 신선의 길이라면/ 그 길에 한참 못 미치는/ 아이들의 웃음소리 간간이 들리는 곳에서 말을 더듬는다./ 벗어나려다 벗어나려다 못 벗어난/ 벌레 문 자국같이 조그맣고 가려운 이 사는 기쁨/ 용서하시게.” 새 시집의 표제작 <사는 기쁨>은 모두 여덟 쪽에 이르는 긴 분량이다. 이 시에서 그는 자신의 시집 <몰운대행>(1991)의 표제시 무대이기도 한 강원도 정선 몰운대를 다시 찾는다. 그곳 풍경은 그에게 원나라 화가 예찬이 그린 산수화를 떠오르게 한다. 인용한 두 대목은 모두 표제작 <사는 기쁨>에서 뽑은 것인데, 앞부분이 그의 <풍장> 연작을 연상시킨다면 뒷부분에서 시인의 태도는 사뭇 달라진다. <풍장> 연작과 이 시 앞부분의 태도를 ‘무심하게 벗어나기’라 한다면, 이 시의 결론에 해당하는 뒤의 인용부가 강조하는 것은 삶과 이 세계를 끝내 벗어나지 않겠노라는 다짐이다. 흔히 삶과 죽음에 대한 달관과 초탈을 노년의 특징으로 꼽지만, 정작 노년의 황동규 시가 죽음을 수납하기보다는 삶의 기쁨 쪽을 향하고 있다는 사실은 흥미롭다. 그렇다고 해서 그가 이승의 삶에 던적스럽게 집착한다는 뜻은 아니다. “두고 갈 땐 가더라도 한 번 더 보고 가자”(<눈꽃>)거나 “다 산 삶도 잠시 더 걸치고 가보자”(<안개의 끝>)처럼 ‘마지막’을 의식하는 모습이 시집에는 자주 보이지만, 거기서 만져지는 것은 안타까운 미련이라기보다는 활력과 여유에 가깝다. 선경(仙景)이 선사하는 삶의 기쁨만이 아니라 상처가 주는 “아픔의 환한 맛”(<아픔의 맛>) 역시 긍정적·적극적으로 만끽하게 하는 것이 바로 그런 활력과 여유일 것이다. 그렇다면 새 시집을 포함한 황동규의 근작 시들의 태도를 쾌락주의라 부를 수도 있겠다. 니코스 카잔차키스의 조르바를 연상시키는 이런 시를 보라. “삶이 뭐 별거냐?/ 몸 헐거워져 흥이 죄 빠져나가기 전/ 사방에 색채들 제 때깔로 타고 있을 때/ 한 팔 들고 한 팔은 벌리고 근육에 리듬을 주어/ 춤을 일궈낼 수 있다면!”(<북한강가에서> 부분) 글 최재봉 기자 bong@hani.co.kr 사진 김경호 기자 jijae@hani.co.kr <한겨레 인기기사>

■ 박 당선인 “털기식 청문” 짜증에 졸지 ‘파파라치’ 됐다

■ 국정원의 ‘적반하장’…정치개입 들키자 무차별 소송전

■ “돈맛에 빠진 사회서 배고파도 밤무대는 안선다”

■ 간토대지진 조선인 학살 사진 공개 “일본 만행 알리려…”

■ [이동걸 칼럼] 위기의 근혜노믹스

열다섯 번째 시집 <사는 기쁨>(문학과지성사)

삶의 활력과 여유 쪽으로 시선 옮겨

쾌락주의라고 불릴 만한 작품 풍성 “예찬이여, 아픔과 그리움을 부려놓는 게 신선의 길이라면/ 그 길에 한참 못 미치는/ 아이들의 웃음소리 간간이 들리는 곳에서 말을 더듬는다./ 벗어나려다 벗어나려다 못 벗어난/ 벌레 문 자국같이 조그맣고 가려운 이 사는 기쁨/ 용서하시게.” 새 시집의 표제작 <사는 기쁨>은 모두 여덟 쪽에 이르는 긴 분량이다. 이 시에서 그는 자신의 시집 <몰운대행>(1991)의 표제시 무대이기도 한 강원도 정선 몰운대를 다시 찾는다. 그곳 풍경은 그에게 원나라 화가 예찬이 그린 산수화를 떠오르게 한다. 인용한 두 대목은 모두 표제작 <사는 기쁨>에서 뽑은 것인데, 앞부분이 그의 <풍장> 연작을 연상시킨다면 뒷부분에서 시인의 태도는 사뭇 달라진다. <풍장> 연작과 이 시 앞부분의 태도를 ‘무심하게 벗어나기’라 한다면, 이 시의 결론에 해당하는 뒤의 인용부가 강조하는 것은 삶과 이 세계를 끝내 벗어나지 않겠노라는 다짐이다. 흔히 삶과 죽음에 대한 달관과 초탈을 노년의 특징으로 꼽지만, 정작 노년의 황동규 시가 죽음을 수납하기보다는 삶의 기쁨 쪽을 향하고 있다는 사실은 흥미롭다. 그렇다고 해서 그가 이승의 삶에 던적스럽게 집착한다는 뜻은 아니다. “두고 갈 땐 가더라도 한 번 더 보고 가자”(<눈꽃>)거나 “다 산 삶도 잠시 더 걸치고 가보자”(<안개의 끝>)처럼 ‘마지막’을 의식하는 모습이 시집에는 자주 보이지만, 거기서 만져지는 것은 안타까운 미련이라기보다는 활력과 여유에 가깝다. 선경(仙景)이 선사하는 삶의 기쁨만이 아니라 상처가 주는 “아픔의 환한 맛”(<아픔의 맛>) 역시 긍정적·적극적으로 만끽하게 하는 것이 바로 그런 활력과 여유일 것이다. 그렇다면 새 시집을 포함한 황동규의 근작 시들의 태도를 쾌락주의라 부를 수도 있겠다. 니코스 카잔차키스의 조르바를 연상시키는 이런 시를 보라. “삶이 뭐 별거냐?/ 몸 헐거워져 흥이 죄 빠져나가기 전/ 사방에 색채들 제 때깔로 타고 있을 때/ 한 팔 들고 한 팔은 벌리고 근육에 리듬을 주어/ 춤을 일궈낼 수 있다면!”(<북한강가에서> 부분) 글 최재봉 기자 bong@hani.co.kr 사진 김경호 기자 jijae@hani.co.kr <한겨레 인기기사>

■ 박 당선인 “털기식 청문” 짜증에 졸지 ‘파파라치’ 됐다

■ 국정원의 ‘적반하장’…정치개입 들키자 무차별 소송전

■ “돈맛에 빠진 사회서 배고파도 밤무대는 안선다”

■ 간토대지진 조선인 학살 사진 공개 “일본 만행 알리려…”

■ [이동걸 칼럼] 위기의 근혜노믹스

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)