초기 이탈리아 르네상스의 위기:

고전주의와 전제주의 시대의 시민적 휴머니즘과 공화주의적 자유

한스 바론 지음, 임병철 옮김/길·3만8000원

1402년 이탈리아에 대체 무슨 일이 있었기에, 이토록 두꺼운 책(628쪽)이 ‘이탈리아의 1402년’에 관해 말하고 있는 것일까.

잘 알려져 있다시피, 당시 이탈리아는 여러 도시국가로 이뤄진 일종의 춘추전국 시대였다. 북부의 밀라노는 이른바 기벨린(Ghibelline·황제파) 국가로서 강력한 전제정 아래 통일왕국을 꿈꾸며 팽창을 거듭했다. 이에 맞선 피렌체와 볼로냐 등의 구엘프(Guelf·교황파), 그리고 중간파라고 할 수 있는 베네치아 등이 있었는데, 1350년 볼로냐가 밀라노의 비스콘티 가문에 굴복한 뒤 교황청과 다른 어떤 국가들도 피렌체 공화국을 도와주지 않았다. 비스콘티 가문의 밀라노가 군주제적 통합과 중앙집권적인 권력을 대변했다면, 피렌체 공화국은 자유 도시국들의 유산을 상징했다.

“피렌체가 잔 갈레아초(밀라노 비스콘티 가문의 공작·1378∼1402)에 맞서 수행했던 첫 번째 공개적인 전쟁은 1390년에 시작되어 1392년까지 지속하였다. (…) 1399년에는 도시국가 피사의 대표들이 공식적으로 잔 갈레아초를 자신들의 군주로 받아들였고, 그 결과 (…) 3세대에 걸쳐 비스콘티 가문에서 기울였던 노력이 드디어 결실을 보는 것처럼 보였다.” 피렌체는 급기야 독일의 선제후(중세 독일에서 황제 선거의 자격을 가진 제후) 루프레히트라는 인물에게 원조를 청했다. “독일 기사들로 구성된 루프레히트의 군대가 알프스를 넘어와 북이탈리아의 평원으로 향하는 입구인 아디제강 계곡에 모습을 드러내자 (…) 피렌체 공화국은 알프스 너머 세계의 혐오스러운 외국 군대를 불러들였다는 죄인으로서 이탈리아인들의 심판대 앞에 섰다. 따라서 1401년 10월 그들이 이탈리아 평원에 도달하기 전에, 잔 갈레아초의 이탈리아 용병들이 브레시아에서 이 침입자들을 물리친 것은 틀림없이 이탈리아군이 거둔 국가적인 승리처럼 보였다.”

그런데 1402년 여름, 이탈리아 북부를 휩쓸기 시작한 흑사병이 모든 걸 바꿔 버린다. 잔 갈레아초가 9월3일 흑사병에 걸려 죽었기 때문이다. “이후 15년 혹은 20년 동안, 비스콘티 가문의 국가는 또다시 밀라노 주변의 롬바르디아 지역으로 축소되었다. 그리고 이로 인해 북부와 중부 이탈리아에서는, 잔 갈레아초 위기의 충격으로 그 성장이 가속화하고 앞당겨진 독립된 지역국가들 사이의 형평의 토대가 충분히 마련되었다.”

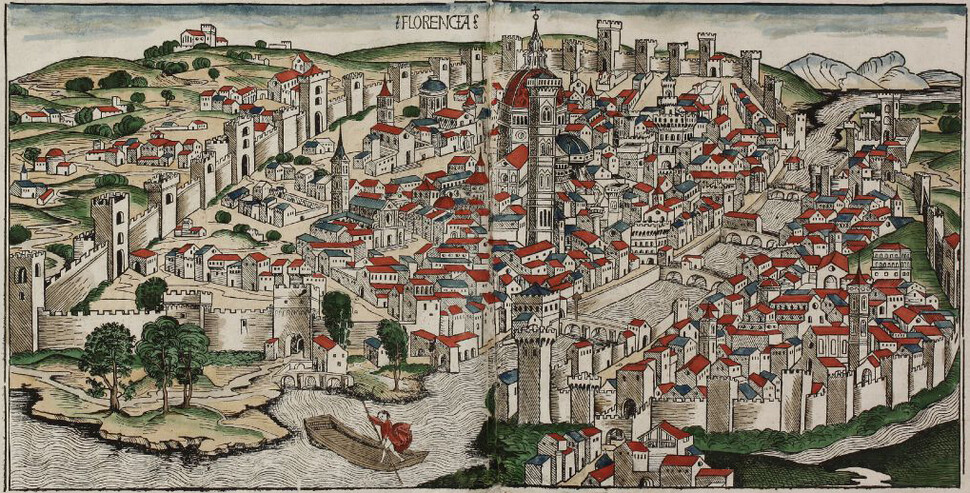

르네상스라고 하면 우린 흔히 미켈란젤로나 레오나르도 다 빈치를 떠올리지만, 정치사상사에서도 르네상스의 화인(火印)은 강렬하게 남아 있다. <초기 이탈리아 르네상스의 위기>를 쓴 한스 바론은 그 가운데 가장 대표적인 인물이다. 그림은 콰트로첸토(15세기) 말 한 독일 예술가가 묘사한 피렌체 전경. 도서출판 길 제공

20세기 최고의 르네상스 학자로 꼽히는 한스 바론의 대표작 <초기 이탈리아 르네상스의 위기>(1955)는 바로 이 1402년, 밀라노의 공작 잔 갈레아초에게 홀로 맞서야 했던 운명적인 상황에서 르네상스의 본향인 피렌체 사람들이 도시공화국의 자치와 독립의 중요성을 깨닫고 공화주의 시각에서 피렌체 역사를 새롭게 쓰기 시작했다고 말한다. 중세의 보편적·신학적 세계관을 거부하고 세속적이며 이성적인 근대적 세계관이 움텄다는 해석이다. “피렌체와 밀라노 사이의 충돌이 절정에 이르게 되자 이탈리아의 상황이 처음으로 완전히 세속화했다. (…) 피렌체인들이 독립을 주장하면서 견지했던 열정과 의지력은, 트레첸토(14세기)의 종교적 십자군이라는 차원에서가 아니라 시민적 자유를 수호하기 위한 투쟁의 추동력으로 느껴졌다.”

바론은 바로 이 과정에서 피렌체가 이탈리아 예술 분야에서와 마찬가지로, 새로운 휴머니즘의 중심지로 떠오른다고 말한다. 그는 이것을 시민적 휴머니즘(civic humanism)이라고 부른다. 시민적 휴머니즘이란, 참된 인간 존재의 완성을 위한 환경적·물적 매트릭스로서의 도시와 도시문명을 강조하고, 그 속에서 시민정신을 함양하고 살아가는 도시 부르주아의 윤리적·정치적 세계관을 뜻한다. 휴머니즘을 일종의 교양(Bildung)의 수련으로 이해한 독일적 관념을 내포하고 있다. 시민적 휴머니스트들은 도시공화국을 예찬하고 도시민으로서의 시민정신을 강조하면서, 사회와 정치 문제를 도외시했던 중세의 지적 전통에서 탈피한 새로운 문화운동을 전개했다. 금욕적 명상이나 자기 수양에 천착했던 이전 세대와는 달리, 15세기의 시민적 휴머니스트들은 시민의 능동적인 사회 참여와 공공선에 대한 헌신 등을 강조했다. 더 나아가 부(富)나 가정사 등 세속사 전반에 적극적인 가치를 부여한 세속적인 윤리·문화운동이었다.

독일 베를린의 유대인 가정에서 태어난 한스 바론은 나치의 집권과 함께 전체주의 사회로 나아가던 1938년 독일을 떠나 미국에 도착했다. 하지만 유대 혈통의 다른 르네상스 학자들과 달리 그는 대학교수가 되지 못했다. 시카고 뉴베리 도서관 사서로 평생 일했고, 당연히 후학도 없다. 그가 대학에서 자리를 잡지 못한 이유를 젊은 시절 잃어버린 청력에서 찾을 수도 있다. 하지만 책을 유려한 우리말로 번역한 임병철 한국교원대 교수(서양사)는 다른 견해를 제시한다. “바론의 시민적 휴머니즘은 역사학은 물론이고 정치학 영역에서도 ‘공화주의’ 논쟁을 촉발한 기폭제와도 같았다. 시민적 휴머니스트들이 주장한 자유의 개념이 공적인 일에 참여함으로써 한 인간이 자신의 잠재능력을 계발하고 그것을 통해 자아를 실현할 수 있다는 공화주의적 의미에서의 적극적 자유 개념과 별반 다르지 않기 때문이다. 그렇다면 일찍이 한나 아렌트가 목격하고 비판했던 것처럼 로크식의 소유적 자유주의에 기초하여 개인의 사적 이익을 추구하고 그것을 통해 자신들의 전통을 수립한 영·미 헌정체제 내에서, 바론은 아마도 그것에 파열을 가져올 수도 있는 위험한 존재로 비추어졌을지도 모른다.”(옮긴이의 말)

그리고 마지막에 임 교수는 이렇게 덧붙인다. “바론의 시민적 휴머니즘과 공화사상은 20세기의 현실 정치 세계에서도 뜨거운 감자였던 것이다. 그리고 그 점이 우리가 여전히 이 책을 읽어야 할 또 다른 이유일 것이다. (…) 만약 이 책이 건강한 시민으로 살아가고 싶은 그들(독자)의 서가에서 조그마한 의미라도 가질 수 있다면, 공공의 이해를 무시하고 사적 이익만을 추구하는 ‘이디오테스’(idiotes), 즉 바보들과 달리 우리가 함께 건강한 공동체의 구현을 꿈꾸고 있을 것이라는 어줍은 믿음 때문이다.”

이재성 기자

san@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)