미디어로 다시 보는 북한문학

김성수 지음/역락·5만5000원

<조선문학>은 북한 문인 단체인 조선작가동맹이 매달 펴내는 기관지다. 전신인 <문화전선>과 <문학예술>로부터 치면 1946년부터 지금까지 결호가 거의 없이 통권 900호 가까이 나왔다.

“북한의 유일무이한 대표 문예지”라 할 이 잡지의 창간호부터 2019년 12월호까지 통권 866호, 8만5천 쪽이 넘는 방대한 분량을 전수 조사하고 그 “편집 미학과 매체 전략, 미디어 효과”를 분석한 연구서가 나왔다.

김성수 성균관대 교수가 새로 낸 <미디어로 다시 보는 북한문학>은 사륙배판에 가까운(184㎜×255㎜) 양장본 630여쪽에 <조선문학>의 전모를 ‘연구편’과 ‘자료편’으로 나누어 담았다.

북한의 대표 문예지인 월간 <조선문학> 866권을 전수 조사하고 미디어 독법 방식으로 분석한 연구서 <미디어로 다시 보는 북한문학>을 낸 김성수 교수. “이 많은 걸 누가 또 볼 일은 없을 거라 생각한다”며 “남한과 북한에서 다 싫어할 수 있는 일이지만, 기초적인 사실과 자료를 확인하고 정리했다는 데에 의미를 두고 싶다”고 말했다. 백소아 기자 thanks@hani.co.kr

30년 넘게 북한 문학을 천착해 오며 연구서 <통일의 문학, 비평의 논리>와 편저 <북한 ‘문학신문’ 기사 목록>, 그리고 <북한의 우리문학사 재인식> <김정은 시대의 문화> 같은 여러 공저를 낸 김성수 교수는 이번 책을 ‘인생 저서’라 표현하며 각별한 애정을 드러냈다. 지난달 31일 한겨레신문사에서 그를 만나 <조선문학>과 북한 문학 그리고 그의 ‘인생 저서’에 관한 이야기를 들어 보았다.

“부끄럽고 선정적인 말이지만 제가 ‘인생 저서’라고 하는 건 이 책을 내는 데 너무 시간이 오래 걸렸기 때문입니다. 자료를 찾느라 30년이 넘게 걸렸고 연구 대상인 <조선문학>을 전부 읽는 데에만 5년여를 들였어요.”

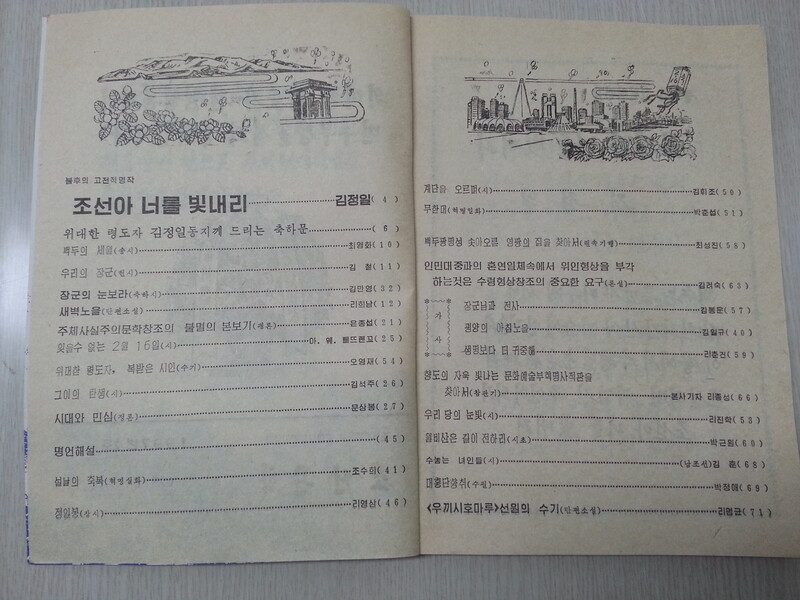

<조선문학> 1954년 10월호. 김성수 교수 제공

김 교수는 이번 책에서 그간 북한 문학 연구에서 그다지 주목받지 못했던 ‘미디어 독법’이라는 새로운 연구 방법론을 동원했다. ‘미디어가 곧 메시지’라는 매클루언의 통찰에 기대어, <조선문학>이라는 매체의 형식과 내용을 통해 거기 실린 문학작품의 의미와 맥락을 파악해 보자는 것이다. 잡지 총호수, 발행소와 발행일자, 판형과 면수, 권두 기사와 특집 및 기획, 공고와 부록, 편집 후기, 비고 등을 일목요연하게 정리한 매체 분석표가 이 두툼한 저서의 절반 이상을 차지하게 된 까닭이다.

“저를 비롯해 기존의 북한 문학 연구자들은 당 정책이 문학작품 창작에 영향을 끼친다는 전제 아래 문학 텍스트의 내적 형식을 분석하고 거기 담긴 메시지를 소개하며 그 사회·역사적 의미를 찾는, 넓은 의미의 역사주의적 접근법에 치중해 왔습니다. 그러나 미디어 독법 방식으로 <조선문학>을 전수 조사하니 문학사를 문학작품들만의 역사로 한정하지 않고 광범위한 문화사적 맥락에서 재조명할 수 있게 되더군요.”

김 교수는 미디어 독법 방식을 통해 북한 문학 장에서 벌어진 일종의 ‘미디어 내전’을 확인할 수 있었다고 밝혔다. <조선문학>이라는 매체는 “선전매체적 구심력”과 “문예매체적 원심력”이 각축을 벌이는 전장이었다는 것이다. 이런 미디어 내전은 편집진의 교체와 잡지의 기획 이슈, 목차 배치 방식 같은 작품 외적 형식으로 나타났고 그것이 결국 작품 창작과 독법에도 반영되었다는 것이 김 교수의 판단이다.

<조선문학>의 전신인 <문학예술>에서 확인되는 임화·김남천·이태준 등의 전쟁기 창작활동, 박남수·양명문·이기형 등 월남 문인들의 재북 당시 작품, 그밖에도 “한때 높이 평가되다가 훗날 부르주아 미학 사상 잔재로 비판받아 정전에서 탈락한 문제작들”을 재평가할 근거 역시 전수 조사와 미디어 독법을 통해 마련할 수 있었다고 그는 밝혔다.

연구서 <미디어로 다시 보는 북한문학>을 낸 김성수 성균관대 교수가 31일 오후 서울 마포구 한겨레신문사에서 인터뷰를 하고 있다. 백소아 기자 thanks@hani.co.kr

“1967, 8년에 주체사상이 유일사상체계로 정착되면서 <조선문학>의 문예지로서의 기능은 최소화하고 선전 기능이 대폭 강화됩니다. 그렇지만 북한 문예가 ‘수령의 령도에 의한 주체문예의 일방적 도정’이라는 공식 담론은 1967년 이후의 사후적인 문학사와 사전, 교과서 정전의 규정이지 이전의 실체적 진실은 아닙니다. 북한의 공식 문학사에서 지워진 작가와 작품의 실체를 확인하고 그것을 미래의 통합 민족문학사의 일부로 끌어들이기 위해서도 미디어 독법과 같은 방법론이 유효한 것이죠.”

1979년 이후 40년이 넘도록 사륙배판 80면짜리 허술한 단색 종이에 목차와 편집양식, 조판 레이아웃과 북디자인 등 외적 형식이 거의 변하지 않고 있는 <조선문학>은 “자기동일성에 빠진 미디어 전략과 고착화된 편집 체제, 형식미학이 수십 년 넘게 무한 반복되는 매너리즘에 젖어 있다”고 김 교수는 본다. 그럼에도 “정전에서 누락되고 폄하된 실상을 복원하여 민족문학사를 재구성할 자료의 보고로서 <조선문학>과 <문학신문> 등을 대상으로 한 매체론·제도론·독자론적 접근은 커다란 의미를 지닌다”고 그는 확신한다.

<조선문학> 1997년 2월호 목차. 김성수 교수 제공

이번 책을 위해 <조선문학> 총 목차 데이터베이스를 작성해 놓은 김 교수는 그 자료의 쓰임새를 놓고 고민이 많다.

“함께 공부하는 동료들에게 이 자료를 공유하자고 제안했더니 다들 반대하더군요. 제가 오랫동안 고생해서 만든 자료인데 거저 받기가 미안하다는 거죠. 젊은 학자들이 제가 80년대에 했던 대로 기초 자료부터 입력하고 있는 모습을 보면 안타깝습니다. 이런 소모적인 작업은 제 수준에서 끝내고 이제는 다음 단계의 연구를 하는 게 바람직하다고 생각해요. 그래서 가상의 허브 같은 걸 만들어서 거기에 제가 만든 자료를 올려 놓고 누구나 이용할 수 있도록 할 생각입니다. 개관을 준비 중인 사이버 한국문학관 같은 공간도 괜찮겠지요.”

<조선문학> 전수 조사 작업을 마친 김 교수는 1994년에 일차 결과물을 내놓았던 <문학신문>과 북한의 월간 대중교양종합지 <천리마> 미디어 연구, 그리고 <로동신문> 문예기사 데이터베이스 작업을 과제로 생각하고 있다. “북한학 전공자들도 주로 정치나 역사에 치중하지 미시사나 일상사 연구에는 관심들이 없더군요. <천리마> 작업의 경우, 제가 가진 기초 자료를 제공하고 각 분야 학자 10여 명이 합심하면 의미 있는 작업이 될 듯합니다.”

최재봉 선임기자 bong@hani.co.kr

연구서 <미디어로 다시 보는 북한문학>을 낸 김성수 성균관대 교수. 백소아 기자 thanks@hani.co.kr

서가에 꽂힌 <조선문학> 잡지들. 김성수 교수 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)