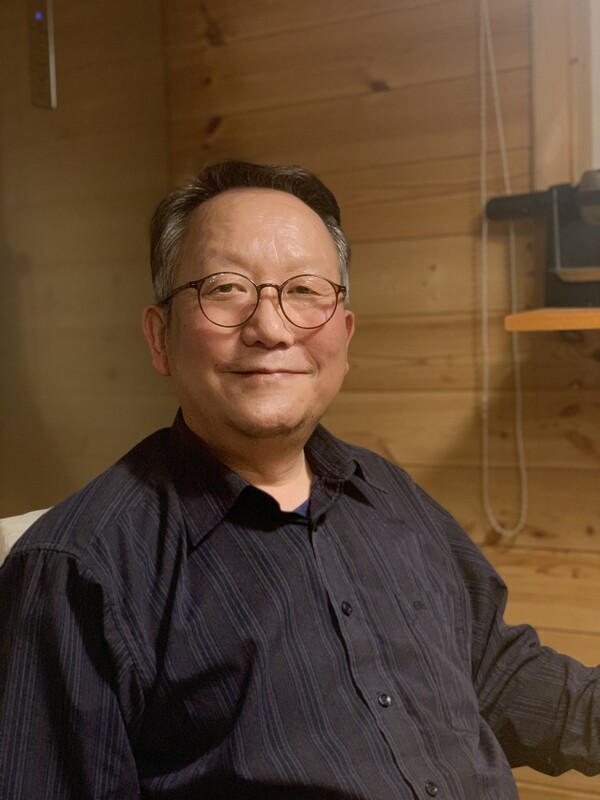

오민석 지음/행성B·1만4000원 시인이자 문학평론가, 영문학자인 오민석 교수(사진·단국대)의 <경계에서의 글쓰기>는 지난 5년 남짓 보수 성향의 한 중앙 일간지에 쓴 칼럼을 모은 책이다. 그 신문과 독자들의 생각은 오 교수 자신의 생각과 많이 달랐다. 그래서 그는 칼럼을 통해 “가능한 한 합리적인 언어로 나와 다른 생각을 가진 사람들과 대화하려고 애썼다.” 책 제목이 이로부터 비롯됐다. 이 책의 배경인 지난 5년여는 특히 국정농단과 촛불집회, 대통령 탄핵과 정권 교체 등 정치·사회적으로 굵직한 사건들이 많았다. 그의 칼럼을 읽을 독자 상당수에게는 부정하고 외면하고 싶은 상황들의 연속이었다. 그런 거부와 몰각의 장벽 너머로 소통의 손길을 건네는 지은이의 마음이 책 전체에서 읽힌다. “봉건적 잔재, 역사의 유년기로 회귀하는” ‘역사적 퇴행’을 멈추고 “이제 초월적 기표로서의 ‘아버지들’과 헤어질 때가 되”었다는 것을, “힘을 가진 소수 공인들의 나쁜 문장들이 나쁜 연결과 결속으로 나쁜 현실을 만든다”는 것을, “‘분열’이라는 이름으로 위기 분위기를 조장하면서 다양성을 죽이는 것을 국민 통합이라 부르면 안 된다”는 것을 그는 조곤조곤히 그러면서도 단호하게 이야기한다. 칼럼의 특성상 시의성 있는 소재를 다룬 글들이 많지만, 그렇다고 해서 유효기간이 지났다는 느낌을 주지는 않는다. 그가 집어낸 우리 사회의 문제들이 여전하기 때문일 수도 있겠고, 그의 글이 비록 현실의 사건과 문제에서 출발했더라도 그 틀과 한계에 갇히지 않고 보편적이며 지속적인 울림을 주기 때문일 수도 있을 것이다. 칼럼 장르가 부과하는 제약에도 불구하고 그는 “아름답고 매혹적인 글을 쓰려 애썼다”고 밝혔다. ‘폐허 씨, 존재의 영도에 서다’라는 글을 그 사례의 하나로 들 수 있겠다. “폐허 씨는 어느 날 갑자기 모든 것을 잃었다”로 시작하는 이 글은 아마도 그 무렵 지은이가 겪은 개인적 아픔에 토대를 두었을 것이다. 졸지에 ‘존재의 영도’에 서게 된 폐허 씨는 그것으로 삶과 세상이 정지된 것이라고 생각했다. “그러나 그가 모든 것을 잃자마자 세상이 움직이기 시작했다. (…) 멀리 계곡에서 외로이 물을 마시던 사슴들이 놀란 듯이 몰려왔다. 바람은 그의 얼굴을 어루만졌으며 뺨에 흐르는 눈물을 닦아주었다. 석양은 그의 마음속에 들어와 붉은 울음을 토해냈다.” 견디기 힘든 고통과 슬픔에서 역설적인 아름다움이 빚어지는 이치를 잔인한 위로라 해야 할지. “하나의 폐허가 무한의 사랑을 만드는 광경”에 가슴이 먹먹해진다. 최재봉 선임기자 bong@hani.co.kr, 사진 오민석 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)