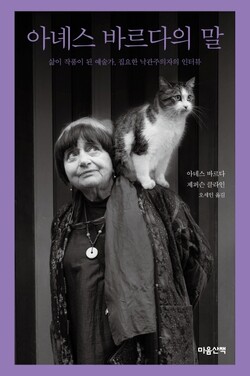

아녜스 바르다의 말

아녜스 바르다·제퍼슨 클라인 엮음, 오세인 옮김/마음산책·2만2000원

지난해 세상을 떠난 프랑스 영화감독 아녜스 바르다(1928~2019)는 ‘누벨바그의 대모’라는 거창한 별명에 견줘 생전에 영화계에서 온당한 대접을 받지 못했다. 누벨바그의 다른 감독들이 젊은 시절부터 칸 등 주요 영화제와 평단에서 주목받으며 예술영화의 ‘스타’로 발돋움했지만 바르다는 구순이 가까워서야 칸, 아카데미 등으로부터 그가 “위로상” “곁다리 오스카” 등으로 표현한 ‘명예’황금종려상, ‘명예’오스카상 등을 받았을 뿐이다.

그럼에도 노년에 발표한 다큐멘터리 <아녜스 바르다의 해변>이나 <바르다가 사랑한 얼굴들>에는 바르다가 평생을 견지해온 ‘집요한 낙관주의자’의 면모가 흐른다. 죽기 직전까지 강렬한 투톤 염색의 펑크적 헤어스타일을 고수하며 자신을 “작고 통통한 수다쟁이 할머니”라고 소개하던 그 즉각적인 유쾌함은 어떤가.

<아녜스 바르다의 말>에는 그가 <5시부터 7시까지의 클레오>로 주목받기 시작한 1962년부터 2017년까지 매체 인터뷰 20편이 실려 있다. 평생 본 영화라고는 서너편에 불과했던 이십대 사진가가 <라 푸앵트 쿠르트로의 여행>(1954)으로 ‘누벨바그’의 신호탄을 쏜 뒤 90년 생을 마감할 때까지 감행해온 영화적 모험의 일대기가 흥미롭게 펼쳐진다.

영화에서 치장과 포장을 극도로 경계했던 바르다는 인터뷰에서도 때로 놀라울 만큼 솔직하다. 실패를 인정하는 데 인색하지 않고 이쪽과 저쪽 모두에게서 공격받는 상황에 대해서도 시종 담담하다. 대표적인 게 첫 대중적 성공을 거뒀던 <행복>(1965)에서 그가 받았던 비판이다. 안정되고 행복한 삶을 누리던 한 남자가 외도를 하자 아내가 고통으로 자살하는데 남편은 다시 새 여자와 이전과 같은 안온한 생활을 하게 된다는 내용의 영화는 개봉 당시 페미니스트들에게 공격을 받았다. ‘행복’이라는 화사한 단어 속의 텅빈 본질을 들여다보고자 나열한 행복의 ‘클리셰’가 보수적 결말로 읽힌 탓이다. “저는 스스로를 페미니스트라고 말할 수 있어요. 다른 페미니스트들이 보기엔 충분치 않겠지만요. 비록 페미니스트 영화를 만들진 않았지만, 제가 해온 작업들의 결과로 저는 페미니스트가 되었죠.”

<아무도 모르게>(1988) 촬영현장에서 제인 버킨과 아녜스 바르다(오른쪽). 마음산책 제공

사실 <…클레오>부터 <방랑자>(1985)까지 항상 그는 여성 인물을 통해 말해왔다. 남성들이 요구하는 바를 전혀 갖추지 않은, 그래서 길들여진 여성들에게도 불편한 여성상을 만들어낸 <방랑자> 속 모나의 죽음에 대해 바르다는 이렇게 말한다. “한 여자에 대해서 할 수 있는 말이 고작 엉덩이가 근사하다, 라면 그건 사실상 그 여성을 파멸시키는 거예요. 그 사내가 바로 그렇게 말했죠. 그게 모나를 죽인 거예요.”

그는 그의 이름 앞에 늘 수식되던 ‘누벨바그’에 대해 “사실 난 그 그룹의 일원인 적이 없다”고도 말한다. <쉘부르의 우산>을 만든 남편 자크 드미(1931~1990)를 비롯해, 알랭 레네, 장 뤽 고다르 등 누벨바그 일원들과 젊은 시절 어울렸던 그는 왜 이렇게 말했을까. “1980년 <카이에 뒤 시네마>에서 프랑스 영화를 주제로 두 차례 특별호를 발행했는데, 저는 지나가면서도 언급이 안 됐죠. (…) 저는 그저 잊힌 거예요.” 이 말은 <바르다가 사랑한 얼굴들>의 마지막 장면, 고다르의 집에 갔다가 굳게 닫힌 문 앞에서 돌아서는 장면을 떠올리게 한다. 숨기고 싶을 만한 상처의 순간을 가감 없이 영화에 담은 그는 인터뷰를 마무리하며 이렇게 말한다. “다들 평화롭게 지내면 좋겠어요. 이 영화의 테마는 ‘함께하기’예요.” 충돌하는 것들을 카메라로 직시하며 ‘모순’이라는 테마에 몰두했던 대가의 소박한 메시지는 분열증적 모순으로 가득한 세상을 건너는 견결한 낙관주의자의 지혜로 읽힌다.

김은형 기자

dmsgud@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)