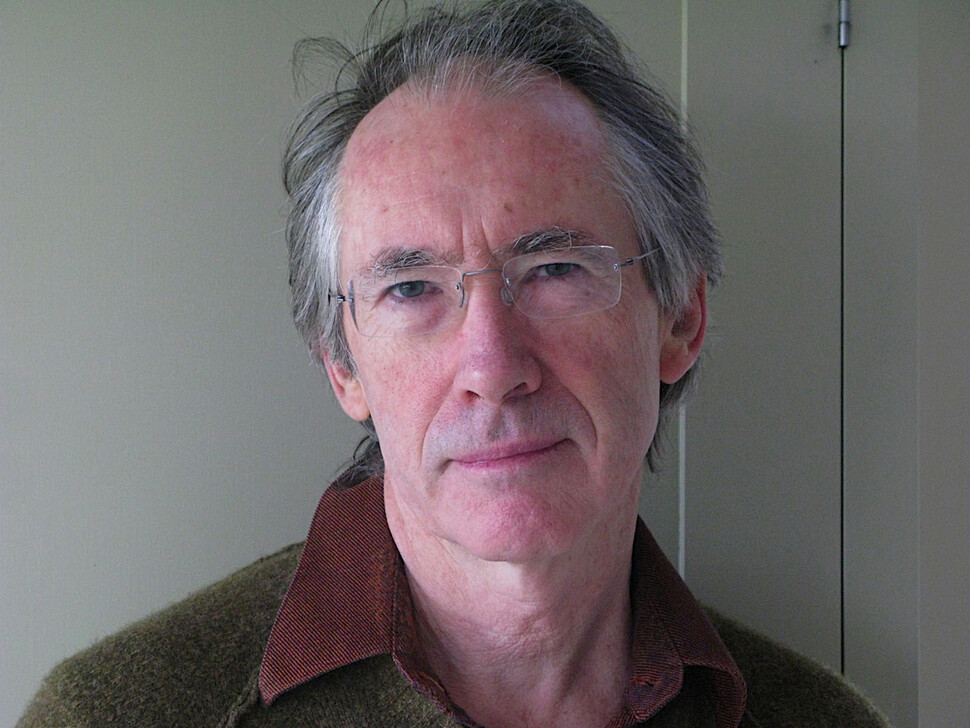

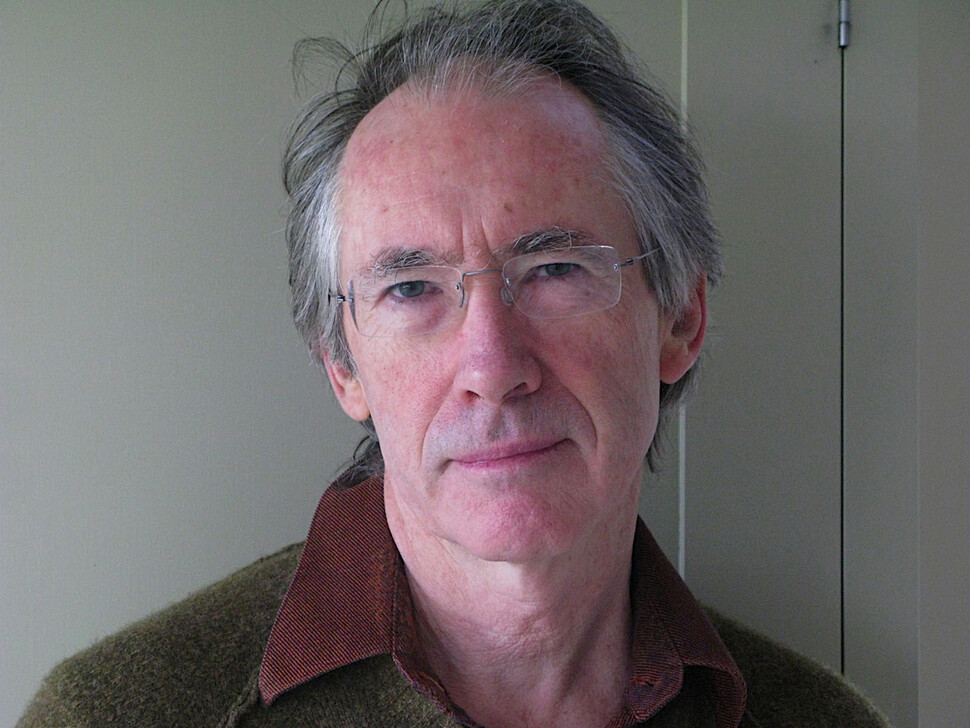

영화 <어톤먼트>의 원작인 소설 <속죄>의 작가 이언 매큐언은 1970년대 초 영국 정보부가 주도한 ‘문화 전쟁’을 소재로 삼은 2012년작 소설 <스위트 투스> 말미에서 또 하나의 엄청난 반전을 선보인다. ⓒAnnalena McAfee

스위트 투스

이언 매큐언 지음, 민승남 옮김/문학동네·1만6800원

‘스위트 투스’(sweet tooth)란 단것을 좋아하는 취향을 가리킨다. 마약 등 해로운 것에 대한 중독을 뜻하기도 한다. 이언 매큐언의 소설 <스위트 투스>에서 이 말은 영국의 정보기관이 젊은 작가와 학자, 언론인을 대상으로 수행한 비밀 작전의 암호명으로 쓰인다. 유망한 글쟁이들에게 재단 후원금으로 위장한 자금을 지원하면서 체제에 우호적인 글을 쓰도록 유도한다는 취지. 한자어 ‘당의정’과 비슷한 어감이라 이해하면 되겠다.

“중도 좌파 유럽 지식인들을 마르크스주의적 관점에서 벗어나도록 꾀어내고, 자유세계를 옹호하는 것이 지적으로 높이 평가되도록 만드는 거지.”

이 작전을 지휘하는 인물 피터 너팅이 주인공 세리나를 비롯해 관련자들이 모인 회의에서 작전에 관해 설명하는 말이다. 지식인들은 대체로 체제 비판적이고, 우파적 견해보다는 좌파적 세계관을 좇기 마련이다. 스위트 투스 작전은 지식인들과 문학인들 사이에서 우파적·자유주의적 관점을 옹호하고 퍼뜨리는 것을 목표로 삼는다. 시인 김수영이 정기 구독하고 시 제목으로 쓰기도 한 시사 문화 월간지 <인카운터>가 시아이에이(CIA)의 자금으로 운영되었다는 폭로 기사가 1967년 <뉴욕타임스>에 실린 적이 있다. 이 사실을 비롯해 시아이에이와 이른바 ‘문화 냉전’의 양상을 파고든 프랜시스 스토너 손더스의 책 <문화적 냉전: CIA와 지식인들>(원제 ‘누가 자금을 댔는가?’)은 한국에도 소개되어 있다.

소설 <스위트 투스>는 주인공 세리나 프룸이 사십여년 전인 1970년대 초에 자신이 수행했던 스위트 투스 작전의 전말을 회고하는 형식이다. 케임브리지대를 갓 졸업한 미모의 젊은 여성 세리나는 젊은 남성 소설가 톰 헤일리에게 접근해 그에게 재단 후원금으로 위장한 공작금을 전달하고 그로 하여금 체제 우호적인 글을 쓰도록 유도하는 임무를 맡는다. 헤일리는 동유럽 반체제 인사들을 후원하는 단체의 회원이며, 베를린장벽에 관해 쓴 글 등 언론 기고문은 전반적으로 “건전”한 것으로 정보 당국은 파악하고 있다. 당국은 세리나를 통해 헤일리가 쓰는 소설에 ‘긍정적인’ 영향을 미치기를 바란다.

세리나가 이 임무에 동원된 것은 그가 수학 전공자임에도 불구하고 빼어난 문학적 소양을 지녔기 때문이다. 어려서부터 소설 읽기를 즐겨 했고 내친 김에 문학을 전공하고 싶었지만, 월등한 수학 성적을 근거로 어머니는 수학과 진학을 강권했다. 막상 대학에 가서는 전공 과목에서는 좋은 성적을 내지 못했고 여전히 소설을 읽고 독립 잡지에 반공주의 성향의 서평을 발표하다가 저명한 역사학 교수 토니 캐닝의 눈에 띄어 그의 연인이 된다. 정보 당국과 연결되어 있는 캐닝이 교외의 별장에서 세리나와 밀회를 즐기는 동시에 역사와 시사 문제 등에 대한 학습을 시켜 그를 정보 부서에 취직시킨 과정은 일종의 전사(前史)에 해당한다.

정보부 요원이 되었을 때 세리나와 캐닝의 관계는 이미 끝난 상태였다. 세리나가 접촉하기로 한 헤일리는, 너팅의 전언에 따르면, “외모가 반반한 친구”이며 “옷맵시도 뛰어나다”. 요컨대 선남선녀가 일을 매개로 마주치게 된 것이고, 그럴 경우에 종종 그렇듯이 두 남녀는 이내 사랑에 빠진다. ‘나를 사랑한 스파이’라는 것은 영화 007 시리즈 중 한 편의 제목이지만, 신분을 숨기고 첩보 업무를 수행하는 요원이 작전 대상인 인물과 사랑에 빠지는 이 소설 속 상황은 역시 영화로 만들어진 중국 작가 장아이링의 단편 ‘색, 계’를 떠오르게도 한다.

“그는 나의 프로젝트, 나의 일, 나의 임무였다. 그의 예술, 그의 작품, 그리고 우리의 연애는 하나였다. 그가 실패하면 나도 실패하는 것이었다. 그렇다면 간단했다—우리는 함께 성공할 것이다.”

이런 다짐에도 불구하고, 헤일리에 대한 세리나의 사랑은 거짓말에 토대를 두었다는 점에서 한계를 지닐 수밖에 없다. 둘의 관계가 깊어지고 사랑하는 마음이 굳건해질수록 세리나는 점점 더 심한 갈등에 빠진다. “이 사랑이 방향을 잡고 흘러가기 전에 그에게 나에 대해 말해야 한다고 생각했다. 하지만 그러면 우리의 사랑은 끝날 것이다. 그래서 말할 수 없다. 하지만 말해야 한다.”

세리나에게 사랑과 일은 양립하기 어렵다. 일을 매개로 사랑이 시작되었지만, 양쪽을 동시에 끌고 갈 수는 없다. ‘말할 수 없다’와 ‘말해야 한다’ 사이에서 세리나가 망설이는 사이에 사태는 걷잡을 수 없는 파국으로 치닫는다. “나는 무사히 복귀하지 못했다. 보안정보국에 들어간 지 십팔 개월 만에 망신당하고 사랑하는 사람을 파멸시키고서 해고되었다”는 소설 첫머리 문장들에 그 결말이 요약되어 있다.

소설가와 첩보 요원을 주인공으로 삼은 이 소설에는 007 시리즈의 원작자인 이언 플레밍과 조지 오웰처럼 소설과 스파이 활동을 병행했던 이들에 관한 언급도 나온다. 소설 속에는 또한 헤일리가 쓴 소설들의 줄거리와 본문 일부 역시 등장하며 그에 관한 헤일리와 세리나의 토론이 소개되기도 한다. 그런가 하면 신인 작가와 출판사의 관계, 장편과 단편을 대하는 출판사의 태도 차이 등에 관한 정보부 직원의 보고는 지금 한국 문학출판계와 크게 다르지 않아 보인다. “어느 유명 출판사에서 단편소설들을 마음에 들어하는데, 그가 장편소설을 쓰기 전에는 단편집을 내줄 수 없다는 입장입니다. 단편소설은 잘 안 팔리니까요. 출판사는 기성 작가들에게 호의를 표하기 위해 단편집을 내주는 식이거든요.”

냉전기의 문화 전쟁이라는 소재에 사랑과 배신, 질투와 복수라는 통속적 요소들을 가미한 이 소설은 말미에 커다란 반전을 숨기고 있다. 소설 속 사건이 현재 시점으로 서술되지 않고 사십여 년 뒤의 회고 형식을 택한 까닭 역시 소설 말미에서 확인할 수 있다.

최재봉 선임기자

bong@hani.co.kr