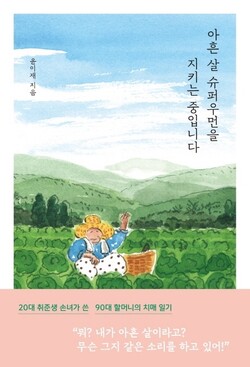

아흔 살 슈퍼우먼을 지키는 중입니다

윤이재 지음/다다서재·1만4000원

“할머니 밥 챙겨드리고, 좀 봐 드려라.” 시작은 이 한마디였다. 대학 졸업하고 본격적으로 취업 준비를 하기 전 스스로에게 준 2개월의 시간. <아흔 살 슈퍼우먼을 지키는 중입니다> 지은이 윤이재는 고향에 내려왔다가 부모로부터 친할머니를 ‘좀 봐 달라’는 부탁을 받는다. 아기 때부터 그를 키워준 할머니. 지은이는 은혜를 갚는 마음으로 이 부탁을 수락한다.

할머니의 병세가 악화될수록 지은이는 할머니의 ‘본능’ 혹은 ‘강박’과 만난다. 할머니는 밭에 심긴 대파만 보면 주저앉아 맨손으로 대파를 뽑는다. “이걸 해야 우리 가족이 먹고살지.” 손녀딸이 마카롱을 사와도, 스마트폰으로 할머니 사진을 찍어도 묻는 건 “이거 얼마여?” 딱 한가지다. 할머니 무의식에 새겨진 생계에 대한 압박이 그렇게 모습을 드러낸다.

아흔 넘은 치매 노인을 간병하는 20대 청년에게 주변에서 ‘효녀’라는 칭찬이 쏟아지지만, 지은이는 이 말을 감옥처럼 느낀다. “(이 말은) 계속해서 할머니를 돌봐야 한다는 의무를 지우는 말이기도 하다.” 지은이는 돌봄을 통해 할머니와 피 한 방울 섞이지 않은 엄마의 노동은 당연하고, 할머니의 핏줄인 손녀의 돌봄은 대견하게 보는 가부장제의 이중 잣대를 선명히 인식한다.

2개월로 예정했던 간병은 2년이 지나서야 할머니의 죽음으로 마무리된다. 그러나 돌봄을 통과한 지은이의 의식은 이전과는 다르게 재편된다. 그는 이제 가부장제를 보지 않을 수 없다. 할머니의 장례식장에서 그는 여성 상주에게 자연스레 건네지던 ‘쟁반’을 거부하고 당당히 ‘남성 상주용’ 팔뚝 완장을 요구한다. 표면적으로 병간호 에세이로 보이지만, 질병 자체보다는 가부장제에 대해 더 많은 부분을 할애한 책이다. 가족 돌봄의 부담을 주로 여성에게 지우는 사회에서는 어쩌면 자연스러운 흐름이다.

최윤아 기자

ah@hani.co.kr