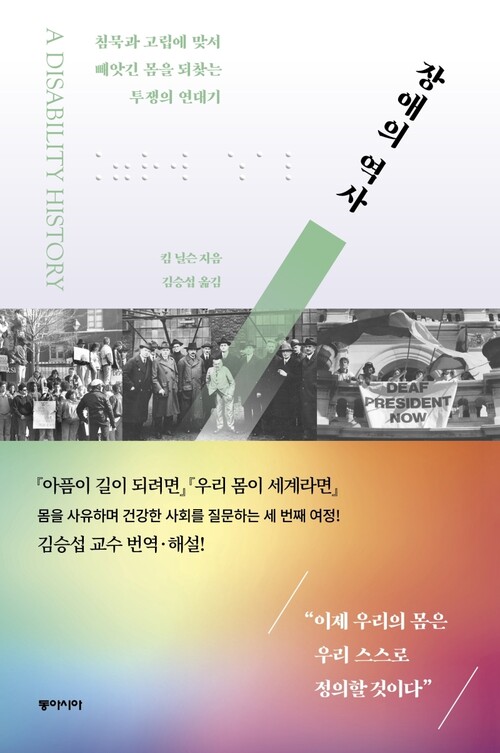

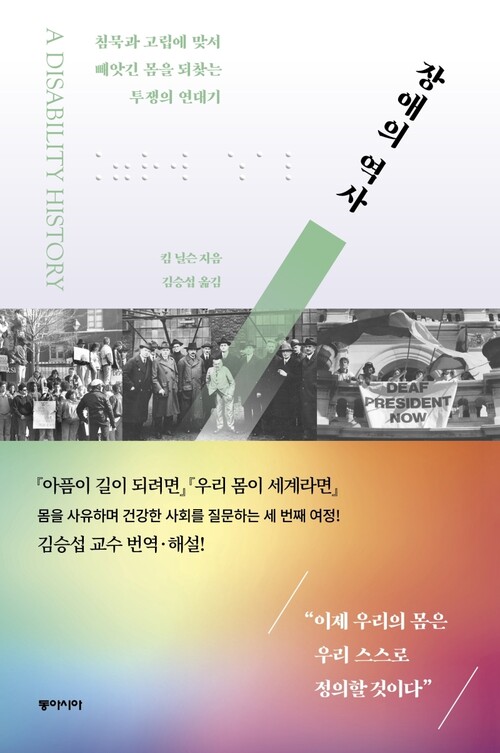

장애의 역사

킴 닐슨 지음, 김승섭 옮김/동아시아·1만8000원

한때 장애가 있는 인간은 ‘폐품’ 취급을 받았다. 1819년 대서양을 건너다 눈이 먼 흑인노예 39명은 죽음에 내몰려야 했다. 프랑스 노예선에 탔던 흑인들은 안염에 걸렸고 시각 장애를 얻었다. 그들은 북아메리카에 내리자 바다로 던져졌다. 시간이 지나 쓰인 정부 보고서에는 “한쪽 눈만 실명해도 아주 낮은 가격에 팔린다”고 적혀 있었다.

‘능력 있는 몸’만 살아남아야 한다. 인간은 팔다리가 멀쩡하고 앞이 잘 보이고 정신도 온전해야 한다. 근육이 붙은 단단한 몸이라면 더 좋다. 이런 사고는 북아메리카를 식민지로 개척하려는 이들 사이에 굳건했다. 대서양을 가로지를 때 살아남기 어려워 보이는 몸과 정신을 가진 사람들은 일찌감치 배제됐다.

척박한 땅에서 자유로운 국가를 만들고자 했던 유럽인들의 근대적 기획은 ‘능력 없는 몸’을 배제하며 이뤄졌다. 이들이 도착했을 당시 토착민에게 장애라는 단어는 없었다. 토착민 공동체에서는 사람의 영혼과 몸이 조화롭기만 하다면, 눈이 먼 사람이나 춤을 추듯 걷는 사람이나 건강하다고 봤다. 개척자들은 장애라는 말을 만들었고 북아메리카 대륙에 이 말을 전파한 셈이다.

이들은 아울러 인간의 몸을 기준으로 시민의 경계를 만들었다. 장애인, 백치, 정신이상자, 여성, 토착민 등은 한동안 시민 자격을 얻지 못했다. 어떤 몸이 일할 수 있는 몸인지, 투표할 만한 자격이 있는지, 혹은 사랑받을 만한지, 이 모든 규정은 아직도 비장애인에 속한 사람들에게까지 영향을 끼치고 있다.

<장애의 역사>는 장애인의 경험을 중심으로 미국사에 대한 급진적 해석을 시도한 책이다. 저자인 역사학 박사 킴 닐슨은 “미국 장애의 역사는 장애인만의 역사가 아니다. 능력 있는 몸을 가진 사람만이 누릴 수 있는 법적, 경제적 혜택과 오랜 낙인 때문에 장애인이 겪는 법적, 경제적 차별은 오늘날까지도 생생한 현실이자 개념으로 살아 있고, 우리 모두의 삶에 영향을 미치고 있다”고 적었다.

장애라는 개념은 20세기 초에야 조금씩 균열이 생겼다. 소아마비에 걸린 자식을 지키고자 했던 부모들의 투쟁이 시작이었다. 이때만 해도 소아마비 아동은 가족으로부터 격리돼 시설에 보내졌다. 그러나 소아마비 생존자 부모들은 장애아동에게 더 나은 교육을 제공해 달라고 요구했고, 장애인 인권은 조금씩 자리 잡아갔다.

이 책은 <아픔이 길이 되려면>을 쓴 김승섭 고려대 교수(보건과학과)가 옮겼다. 그는 ‘장애인차별주의(Ableism)’를 ‘비장애중심주의’로 번역했다. 장애인의 삶을 중심에 두려는 지은이의 의도를 고려한 노력이다. 지은이는 “미국 장애의 역사에서 가장 중요한 이야기는 몸이 당사자가 머물 수 있는 집이 될 수 있도록 요구하고 그런 몸을 다시 만들어내는 변화들”이라고 했다. 장애의 역사에서 당사자가 머물 수 있는 말을 만들어내는 일도 중요하지 않을까. 그 작업이 이제 시작되고 있다.

이정규 기자

jk@hani.co.kr