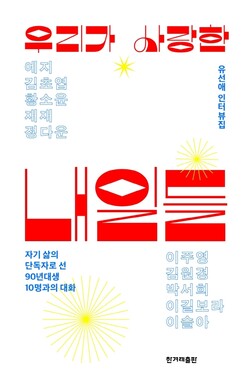

우리가 사랑한 내일들

유선애 지음/한겨레출판·1만6000원

예지, 김초엽, 황소윤, 재재, 정다운, 이주영, 김원경, 박서희, 이길보라, 이슬아. 모두 90년대생 여성인 이 이름들은 일하는 분야는 서로 달라도, 한국사회가, 특히나 그 안의 같은 세대 여성들이 주목하고 귀 기울이는 목소리의 주인공들이다. “각자의 방식으로 커리어를 일구며 자기 삶의 단독자로 살아가는” 이들 10명을 심층 인터뷰했다.

“어떤 배움은 고의적으로 잊어야 한다는 걸 깨달았어요. (…) 교과서나 미디어가 우리에게 말하려고 하는 것에서 벗어나기 시작하면서부터 역사를 새롭게 다시 볼 수 있었어요.”(예지·디제이) “한 사람이 반드시 주류와 비주류로 구분되는 것이 아니고 다면적이라고 생각해요. 그러니 어떤 이가 비주류를 대표한다고 말하는 건 문제가 있는 것 같고요.”(김초엽·소설가) “저는 단지 나라는 사람에 집중하거든요. 내가 여자든 남자든, 오십 살이든 스무 살이든, 프론트건 아니건 그게 다 무슨 상관이냐는 마음으로 무대에 올라요.”(황소윤·뮤지션) “자기 중심을 잡는 일, 그게 배우라는 직업의 전부인 것 같아요. 중심만 있으면 뭐든 할 수 있을 거 같고요.”(이주영·배우)

서로 다른 자리에서 각자의 이야기를 하면서도 연결되는 느낌이 있다. 기성세대의 통념이나 지식을 무조건 받아들이지 않지만 이를 거부하는 집단화된 권력에도 쉽게 수긍하지 않는다. 나의 속도로 세상을 바꿔나가고자 하지만 거창한 의미 부여 역시 거부한다. “어떤 일이 일어나도 그것을 상처로 만들지 않을 힘”(이슬아·작가)을 지닌 이들이 이끌어갈 미래는 최소한 지금의 주류질서보다는 덜 위선적이고 덜 무책임할 것이라는 기대와 바람으로 책장을 덮게 된다.

김은형 기자

dmsgud@hani.co.kr