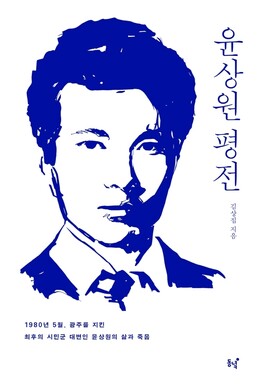

윤상원 평전

김상집 지음/동녘·2만원

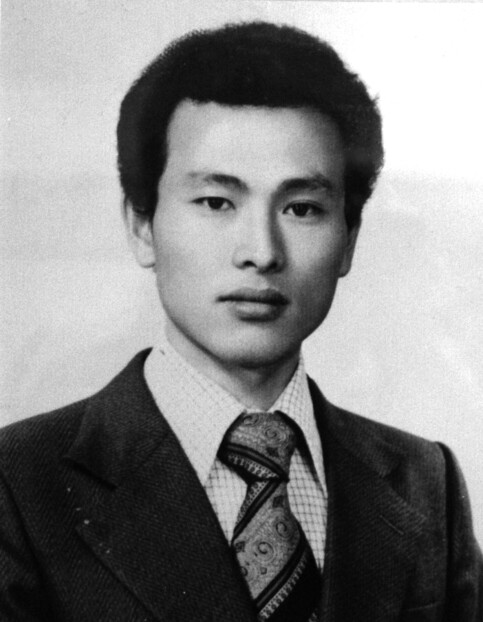

“그는 한국인으로서 흔치 않은 곱슬머리였다. 그의 행동에는 자신보다 훨씬 어려 보이는 무장 동료들의 거의 광란 상태에 이른 것 같은 허둥거림과는 극명한 대조를 이루는 침착함이 있었다. 그 침착함 속에서 나는 다시 한번 그가 죽고 말 것이라는 예감을 뚜렷하게 받았다. 그의 눈길은 부드러웠으나 운명에 대한 체념과 결단이 숨겨져 있다고 생각되었다.”

1980년 5월 광주에 있던 미국 기자 브래들리 마틴은 훗날 잡지 <샘이 깊은 물>에서 이렇게 회고했다. 당시 그에게 평생 잊지 못할 눈빛을 건넨 건 광주민주화 운동의 상징적 인물인 윤상원(1950~1980)이었다. 5·18 41주기를 맞아 <윤상원 평전>이 나왔다. 그와 막역했던 후배이자 끝까지 함께 싸운 동지인 김상집 광주전남6월항쟁 이사장이 근접거리에서 본 윤상원과 70년대 후반부터 80년 광주까지 한국 민주화 운동의 흐름을 현장 중심으로 기술했다.

“교정에서 윤상원은 한 손에는 <타임>지를, 다른 한 손에는 테니스 라켓을 들고 다니며 외교관으로서 꼭 필요한 영어 공부와 운동을 병행했다.” 광주 외곽의 농촌 마을에서 3남4녀 중 맏이로 태어난 윤상원은 군대를 제대하고 1975년 전남대에 복학했을 때만 해도 외무고시를 준비하는 평범한 대학생이었다. 그가 다시 학교에 다니던 때는 그 전해 터진 민청학련 사건으로 전남대 학생들도 여럿이 제적된 시기였다. 이때 윤상원은 친구들의 소개로 민청학련 사건으로 구속됐다 출소한 김상윤을 만나게 된다. 김상윤(윤상원기념사업회 고문)은 책을 쓴 김상집의 친형으로 윤상원을 지도하면서 그가 평범한 청년에서 운동가로 거듭나는 데 결정적인 역할을 한 인물이다. 윤상원은 의식화 학습을 통해 군사독재의 현실에 대한 비판적 인식을 하게 됐지만 어렵게 공부를 시킨 부모님의 바람을 외면할 수 없었다. 고시는 포기했지만 은행에 입사한 그에게 축하인사로 양복을 맞춰준 김상윤에게 “곧 내려올 겁니다”라고 말하고 서울로 올라갔다. 그리고 6개월 뒤 그 약속을 지켰다.

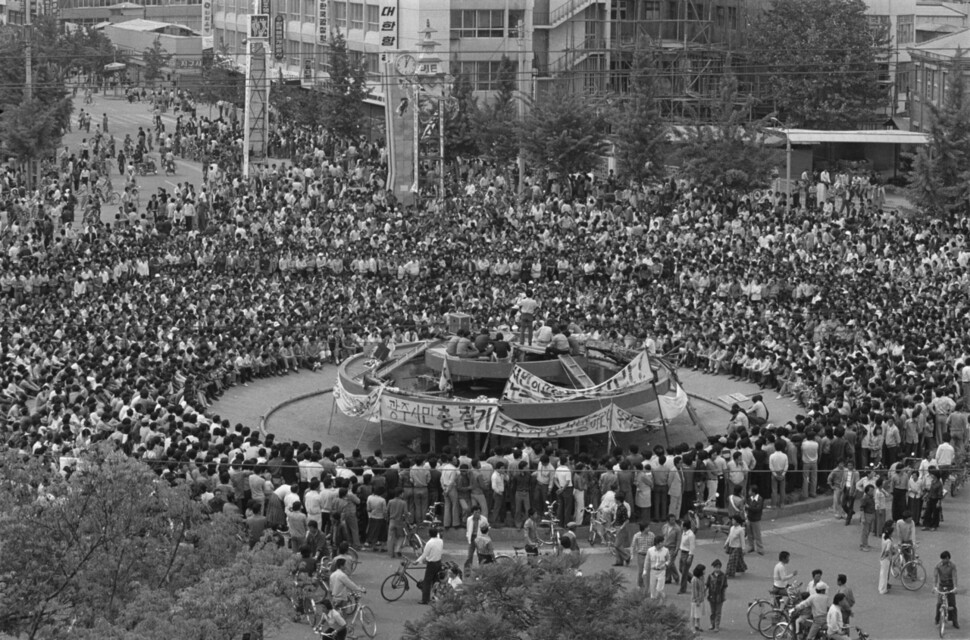

1980년 5월23일 광주 전남도청 앞에서 범시민총궐기대회가 열렸다. 이로부터 나흘 뒤 윤상원은 도청 본관 2층 민원실에서 계엄군의 총탄에 숨졌다. 동녘 제공

부모에게는 차마 알리지 못하고 광주로 내려온 윤상원은 본격적으로 노동운동에 투신하고 싶었지만 주변 동료들의 요청으로 야학활동을 하게 된다. 무대의 중심에 오르거나 본인이 원하는 바를 강하게 주장하기보다 주변의 요청과 필요에 따라 주어진 일을 해나가던 윤상원의 묵묵함이 끝내 그를 광주 항쟁의 상징적 존재로 만든 것이 아닐까 곱씹어지는 대목이다.

알려졌다시피 대학가 민주화 시위의 변곡점이 된 ‘서울역 회군’ 뒤 신군부는 본격적으로 무자비한 탄압을 시작했고 광주도 긴박하게 돌아갔다. 광주에서 녹두서점을 운영하던 김상윤이 잡혀가자 그의 일을 이어받았던 윤상원은 일주일 뒤 김상집과 함께 전남대 통학버스를 끌고나와 가두방송을 시작한다. 그리고 도청에서 정상용, 이양현 등 동료들과 500여 시민군의 맨 앞에서 마지막까지 의연하게 항전했다. “마치 죽음을 선택한 것처럼.” 앞의 미국 기자 회고는 공수대원의 M16에 쓰러지기 전날 시민군 대변인으로 외신 기자회견에 나선 윤상원의 마지막 모습이다. 책은 윤상원뿐 아니라 그와 함께했던 동료들의 생사를 건 투쟁과 당시 전라도를 중심으로 한 민중운동의 갈래들을 꼼꼼히 기록했다. 에필로그에서는 윤상원과 들불야학 동료였던 박기순의 영혼결혼식에서 연주됐고 지금은 미얀마 등 아시아 지역에서도 민주화운동의 상징곡으로 불리고 있는 ‘임을 위한 행진곡’이 완성되는 과정을 상세히 소개한다.

김은형 기자

dmsgud@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)