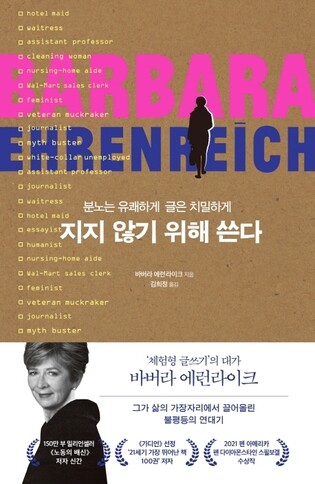

지지 않기 위해 쓴다: 분노는 유쾌하게 글은 치밀하게

바버라 에런라이크 지음, 김희정 옮김/부키·1만8000원

‘쓴다’는 것만큼 다양한 의미가 담긴 행위가 있을까. 때때로 무의미하게 여겨지기까지 하니 말이다. 그럼에도 인류는 성찰하여 기록함으로써 진보해왔다. 진보를 막아선 갖가지 야만과 반지성, 협잡과 무모한 본능에 맞서 싸우는 행위는 쓰는 일과 무관치 않다 해야 할 것이다. <노동의 배신>(2001, 한국어판 2012)으로 명성을 얻은 팔순의 바버라 에런라이크가 35년간 주요 매체에 써온 글을 골라 묶은 책의 한국어판 제목이 <지지 않기 위해 쓴다>인 것은 그런 점에서 적절하다. 지지 않기 위해 글을 써오며 승리를 거뒀는지 아직은 알 수 없지만, 명백한 것은 이 책의 원제 (2020)처럼 우리는 쓰고 읽는 일들을 통해 뭔가를 알게 됐다는 것일 터다. 특히 에런라이크의 쓰기는 생생한 체험에 바탕하였기에 머리가 아닌 몸으로 알아낸 진실들, 진실 탐구를 위해 몸으로 부대낀 노력이 어떤 힘을 갖고 있는지를 이 책에서 뚜렷하게 알 수 있다.

이 책을 펼쳐들었다면 반드시 읽어야 할 글은 ‘열심히 일하셨나요? 더 가난해지셨습니다’이다. 역사와 전통을 자랑하는 월간 <하퍼스 매거진>에 1999년 기고한 글이다. 길지 않지만 강력한 메시지를 담은 에세이들로 짜여진 이 책에서 가장 긴 두 편의 글 중 하나다. <하퍼스 매거진>의 저명한 편집장 루이스 라팜이 ‘빈곤’을 주제로 글을 청탁하자, 에런라이크는 “1998년 초 (…) 자존심을 달래고 몸을 유지하는 데 일상적으로 필요한 모든 소유물(집, 커리어, 반려자, 평판, 현금 인출 카드)을 뒤로하고 저임금 노동자의 세계로 뛰어들었다.” 책상 머리에 앉아서 각종 통계를 뒤져보고 주요한 전문가 인터뷰를 바탕으로 글 한 편 써낼 수도 있을 텐데, 그는 “뛰어들었다.” “내 가족 중 한 사람이 아무런 도움도 안 되면서 계속 지적질을 한 것처럼 저임금 노동을 통한 생존 가능성은 내 서재에서 한 발짝도 나서지 않고 실험할 수 있고, 그렇게 한 사람이 수없이 많”은데도 말이다.

이 글을 바탕으로 탄생한 <노동의 배신>에는 라팜과 에런라이크의 의기투합 장면이 나온다. 당시 복지 개혁으로 노동시장에 내몰린 여성 400만명이 시간당 6~7달러를 받아 생존할 수 있는지를 알아보려 했는데, 에런라이크는 라팜에게 “두고두고 후회할 말을 했다.” “누가 옛날식으로 기자 정신을 발휘해야 해요. 그렇죠. 직접 현장에 뛰어들어 체험 취재를 할 필요가 있어요.” 에런라이크는 “젊고 시간도 많은, 의욕에 찬 신참 기자를 지칭한 것”이었지만 라팜은 의미심장한 미소를 지었다. 그러곤 한 마디를 내뱉었다고. “당신이 해야죠.” 그렇게 해서 1941년 몬태나에서 태어난, 쉰 살이 훌쩍 넘은 당시 에런라이크는 식당 웨이트리스와 호텔 청소부로 한 달 간 일해 기사를 투고한다. 이를 기화로 에런라이크는 2000년까지 3년에 걸쳐 가정 청소부, 요양원 보조원, 월마트 매장 직원 등으로 최저임금을 받으며 일하고 <노동의 배신>을 써낸다. 이 책은 미국에서만 150만부가 팔렸고 2007년 미국 연방정부는 최저임금을 인상하게 된다.

이 기사는 “가장 운이 좋은 상황에 놓인 여성이 맨손으로 생계를 꾸려 나가려 할 때 어떻게 될지를 살펴보는 실험이었”고 그 결과는 제목에서 알 수 있듯 ‘열심히 일할수록 더 가난해진 것’이었는데 그저 몸으로 부딪쳐 보여줌으로써 논증을 넘어서는 진실을 드러낼 수 있었다. 무엇보다 최저임금과 월세, 생활비 등 숫자를 넘어서는 진실을 폭로하는 데, “가난한 사람들만 가진 비밀스러운 경제학적 지혜는 존재하지 않았다. 오히려 가난하기 때문에 물어야 할 비용들이 여기저기 도사리고 있었다.” “노동력이 썩는 것을 방지하는 깡통 같은” 곳에 살았고 “포로수용소 같은 곳에 갇”혀 일하면서 “용기를 잃”어 갔으며 “얼마나 피곤한지를 모니터할 수 있을 정도로 ‘내’가 남아 있지 않을 수도 있다는 생각이 들었다.” “복지 개혁의 배경에는 아무리 보잘것없는 노동도 도덕적으로 희열을 주고 심리적으로 사기를 높인다는 가정이 깔려 있다. 그러나 현실의 노동은 모욕과 스트레스로 가득한 경우가 더 많다.”

‘암의 왕국에 오신 것을 환영합니다’ 역시 <하퍼스 매거진>에 2001년 실린, 이 책에서 꼭 읽어야 할 체험 르포다. 잠입 취재가 아니라 유방암 치료라는 실제 상황이었기에 더더욱 적나라하다. 에런라이크를 노동과 빈곤 문제를 천착한 작가로 여기기 쉽지만, 생물학 박사인 그가 ‘쓰기 시작한’ 것은 1970년 첫 아이를 낳고 나서였다. 열악한 여성 의료 상황을 목격한 그는 사회운동과 글쓰기를 동시에 시작했다. 유방암에 걸린 에런라이크가 주목한 것은 ‘핑크 리본’ 캠페인이었다. 암을 축복이라고 억지 규정하는 태도에서 이른바 ‘긍정 산업’의 막대한 규모를 통찰하게 된다. 여기서 확장된 문제 의식은 <긍정의 배신>(2009, 한국어판 2011)이라는 결과물로 이어진다. 뿐만 아니라 그의 ‘배신’ 시리즈인 <희망의 배신>(2006, 한국어판 2012), <건강의 배신>(2019)을 낳은 문제의식이 담긴 주요한 에세이들도 <지지 않기 위해 쓴다>에서 만나볼 수 있다.

에런라이크는 ‘프롤로그’에서 ‘성화 봉송의 정신’을 강조한다. “도덕적 분노에 지핀” 불을 힘겹게라도 지켜내야 한다는 사명일 터. 저자 자신은 “계속 글을 쓰는 행운을 누리고 있”지만 “빈곤 혹은 피부색, 성별, 성적 지향 때문에, 혹은 너무 어리거나 너무 나이가 많아서 글을 발표할 수 없는 저널리스트들”이 많다는 것은 심각한 문제라는 것이다. 반면, “불평등에 관해 의견을 피력하는 사람들을 소득 분배 피라미드의 맨 꼭대기에서만 고르기 때문에” <뉴욕타임스>와 <워싱턴 포스트>의 “논평은 경제 엘리트가 가진 역사적 편견, 즉 빈곤층은 ‘우리’와 다르다는 편견을 반영”하고 있다. 다의적 측면에서 “저널리스트들의 빈곤은 빈곤한 저널리즘으로 이어진다”는 우려는 미국만의 이야기가 아니다.

김진철 기자

nowhere@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)