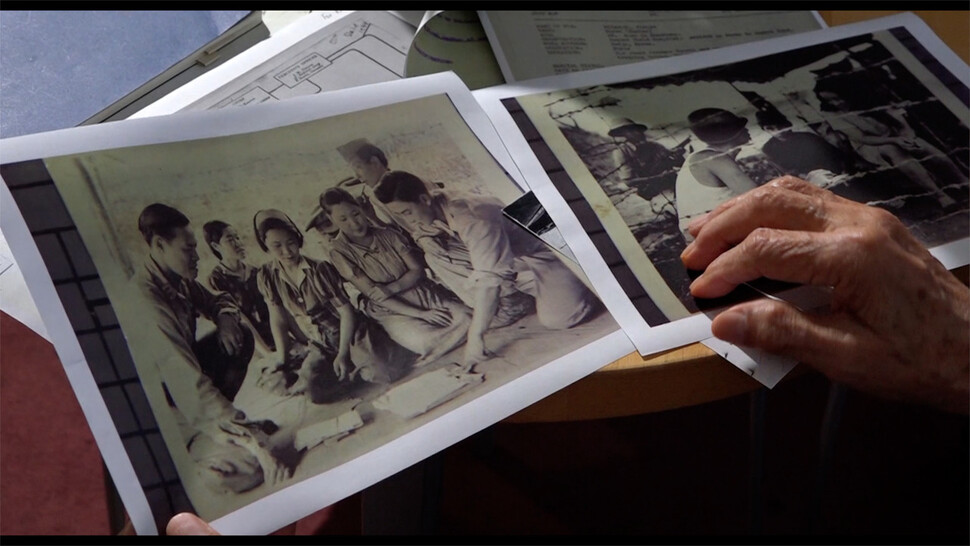

연합군이 기록한 일본군 포로 심문 보고서 사진에 실린 순이 할머니의 모습. 커넥트픽쳐스 제공

“(왜곡된 역사 기록을) 논리적으로 반박하는 영화를 만들어보고 싶었습니다.”

일본군 ‘위안부’ 피해자 문제를 다룬 다큐멘터리 영화 <코코순이>(25일 개봉)를 연출한 이석재 감독은 최근 진행한 인터뷰에서 일본의 역사 왜곡이 현재진행형이라는 점을 꼬집으면서 연출 의도를 이같이 밝혔다.

지금껏 많은 ‘위안부’ 관련 소재의 영화, 드라마, 방송, 저서 등이 출간되었지만, 그중에서도 <코코순이>는 사료에 입각해 일본 극우세력의 일부 주장이 터무니없음을 논리적으로 반박한다. 영화는 연합군 전쟁정보국(OWI)이 작성한 일본군 포로 심문 보고서 가운데 ‘위안부’ 문제를 서술하고 있는 일명 48·49번 보고서 내용을 토대로 미얀마의 미치나라는 곳에 ‘위안부’로 끌려가 고초를 겪은 순이 할머니의 삶을 다룬다. 한국방송(KBS) 탐사 프로그램 <시사기획 창> 팀에서 기자로 일하는 이 감독은 오랫동안 취재하면서 연합군 보고서에 기록된 미얀마의 ‘위안부’ 20여명 가운데 성은 코코, 이름은 순이라 기록된 한 여성이 경남 함양에 살았던 박순이 할머니였음을 찾아낸다. 그리고 할머니의 후손들과 연합군 보고서를 작성했던 당시 연합군 간부들의 후손을 찾아가 그 기록을 일일이 비교한다.

연합군이 기록한 일본군 포로 심문 보고서 사진. 커넥트픽쳐스 제공

동북아역사재단이 발표한 자료를 보면, 일본군이 만든 ‘위안소’는 전세계에 559개소가 있었다. 한국을 포함해 중국, 일본, 필리핀, 인도네시아, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 미얀마, 인도네시아와 인도에까지 설치됐다는 사실이 밝혀졌지만, 그곳을 거쳐갔던 수많은 피해자들의 행적은 여전히 제대로 알 수가 없는 상황. <코코순이>의 주인공이라 할 수 있는 순이 할머니의 존재를 알게 된 것은 오랜 자료 발굴과 비교 분석, 수많은 기관·단체·방송사의 협업으로 가능했다.

<코코순이> 기획의 출발에는 국사편찬위원회가 있었다. 2018년 국사편찬위원회에 ‘위안부’ 전쟁범죄 조사팀이 꾸려지면서 연합군의 48·49번 보고서를 상세하게 조사하기 시작했다. <시사기획 창>에서 이 조사 과정을 담아 그해 광복절 특집 2부작 ‘국가는 그들을 버렸다’ 편을 만들었다. 당시 “제작 과정에서의 수많은 문제와 부실한 취재” 등을 이유로 스스로 “아이템에 대한 예의가 아니”라고 여겼던 이 감독은 추가 취재를 하면서 내용을 보완한 영화화를 결정했다.

연합군이 기록한 일본군 포로 심문 보고서 사진. 커넥트픽쳐스 제공

<코코순이>라는 제목의 주인공이기도 한 박순이 할머니는 이 감독과 <시사기획 창> 팀, 국사편찬위원회가 아니었다면 세상에 알려지지 못했을 인물이다. 순이 할머니는 연합군 자료에서 발견된 몇장의 사진에 등장한 ‘위안부’ 피해자 중 한명이었다. 이 감독은 순이 할머니의 이름과 주소가 기록된 49번 보고서 내용을 영화에서 집중적으로 다룬다. 그는 취재를 하면서 “49번 보고서가 ‘위안부’에 대해 편파적인 입장을 취하고 있어 일본이나 많은 극우 보수세력이 ‘위안부’를 공격할 때 근거로 쓰이기도 한다”는 것을 알게 됐다. 직접 미얀마의 해당 장소를 찾아가보니 보고서가 얼마나 조작되었는지를 바로 알 수 있었다.

미국 국립문서보관청을 방문한 이석재 감독. 커넥트픽쳐스 제공

일본계 미국인 알렉스 요리치가 작성한 연합군의 포로 심문 보고서인 49번 보고서에는 ‘위안부’에 대해 ‘이기적이다’ ‘교활하다’ ‘럭셔리하다’ 등의 표현이 나온다. “해당 장소에 가보니 지금도 여전히 낙후된 지역이었어요. 그런 곳에서 무슨 사치가 이뤄졌겠어요? 심지어 전쟁 통에 말입니다.” 직접 미얀마 국립기록원 영상자료를 찾아봤더니, 당시 ‘위안부’가 있던 장소는 온통 논과 밭이었다. 병원조차 제대로 없던 곳이었다. 이 감독은 당시 연합군 보고서를 작성했던 챈 대위의 친지와 친구들을 직접 찾아가 그가 쓴 저서 <언톨드 미얀마 스토리>와 관련된 이야기를 들었다. 거기 기록된 순이 할머니를 비롯한 ‘위안부’ 피해자 20여명의 모습은 참혹하다는 말로도 부족할 정도였다.

<코코순이> 언론시사회에 참석한 이석재 감독. 커넥트픽쳐스 제공

<코코순이>에서 주목해야 할 또 하나는 전세계적으로 ‘위안부’를 적극 비판하고 비난하는 세력의 목소리도 함께 파헤쳤다는 점이다. “미국에서 ‘텍사스 대디’라는 극우 유튜버가 ‘위안부’를 적극적으로 비판하더라. 일본과 어떤 연결고리가 있을 것 같았다”는 생각에 취재를 시작한 이 감독은 존 마크 램지어 하버드대 로스쿨 교수도 함께 주목했다. 지난해 ‘위안부’ 피해자를 ‘자발적 매춘부’로 규정한 논문을 발표한 인물이다. “램지어 교수에게 연구비를 후원한 회사가 극우 성향의 단체를 지원하고 있고, 그 단체들이 텍사스 대디를 후원하는 식으로 연결된다는 것”을 알게 됐다. “이들이 공식 교과서에서 ‘위안부’라는 챕터 전체를 없애려는 시도를 계속해서 하고 있다”고 이 감독은 설명했다. <코코순이> 제작진이 직접 램지어 교수를 찾아가 인터뷰를 시도하는 장면이 영화에 담겼다.

램지어 교수를 찾아간 <코코순이> 제작진. 커넥트픽쳐스 제공

<코코순이>가 관객에게 보여주고자 하는 것은 결국 역사가 제대로 기록하지 못한 순이 할머니의 고통의 여정이다. 경남 함양 땅에서 머나먼 미얀마까지 끌려가 온갖 수모를 겪고도 고국으로 제때 돌아오지 못했던 삶. 전쟁이 끝나고도 여러 이유로 귀국하지 못하고 인도를 거쳐 중국으로 간 할머니는 결국 자손들과 함께 2004년 한국에 와서 4년을 머물다가 2008년 별세했다. 할머니 생전에 누구도 그가 미얀마에서 돌아왔다는 걸 알지 못했다. 할머니는 자손들에게도 제대로 하지 못한 이야기를 가슴에 품고 떠났다. 그래도 마지막 한국에서의 4년은 따뜻했다고 한다. “따님과 외손자 말에 따르면 할머니 인생에서 가장 행복했던 4년이었다고 해요. 한국 현대사의 가장 큰 아픔이 아닐까 싶습니다.”

김현수 전 <씨네21> 기자·영화 칼럼니스트

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)