청일전쟁 발발 직전인 1894년 7월15일, 오스트리아 잡지 <데어 플로>는 게(조선을 상징)를 사이에 두고 중국인과 일본인이 싸움을 벌이는 장면을 그린 만평을 실었다. 뒤에선 여성 평화운동가 베르타 폰 슈트너가 ‘무기를 내려놓으라’며, 덧없어 보이는 꾸중을 하고 있다. 당시 유럽의 지식계는 동아시아 상황에도 관심을 가졌는데, 중국과 일본, 서양 열강들 사이에 끼어 있던 조선(또는 대한제국)은 게를 비롯해 소, 벌집 등으로 묘사되곤 했다. 그저 세력 다툼의 대상이었기에, 사물이나 동물로 그려졌던 것이다.

은평구의 후원으로 고문헌연구회가 최근 펴낸 <유럽이 그린 구한말 조선>은 19세기 중반부터 1910년 사이 유럽이 한국을 어떻게 바라보았는지 보여주는 자료들을 모은 자료집이다. <륄리스트라시옹>(프랑스), <더 일러스트레이티드 런던 뉴스>, <더 그래픽>(영국), <클라더라다취>(독일) 같은 잡지들에 실렸던 만평과 기사 등 그동안 국내에서 직접 수집하기엔 어려웠던 자료들을 실었다. 유럽에서 한국학 확산에 힘써 온 이은정 베를린자유대학 한국학연구소장이 그동안 수집하고 연구해온 자료들을 제공하고 해제를 썼으며, 이를 신주백 고문헌연구회 이사가 엮었다. 고문헌연구회는 애초 북측에 소장된 고문헌 및 일제강점기 자료를 조사·수집·연구하고자 2020년 결성된 단체다. 남북관계 경색 등으로 북측 고문헌을 들여오기 어려워지자, 대신 유럽 등 국외 자료를 모아 발간한 것이다.

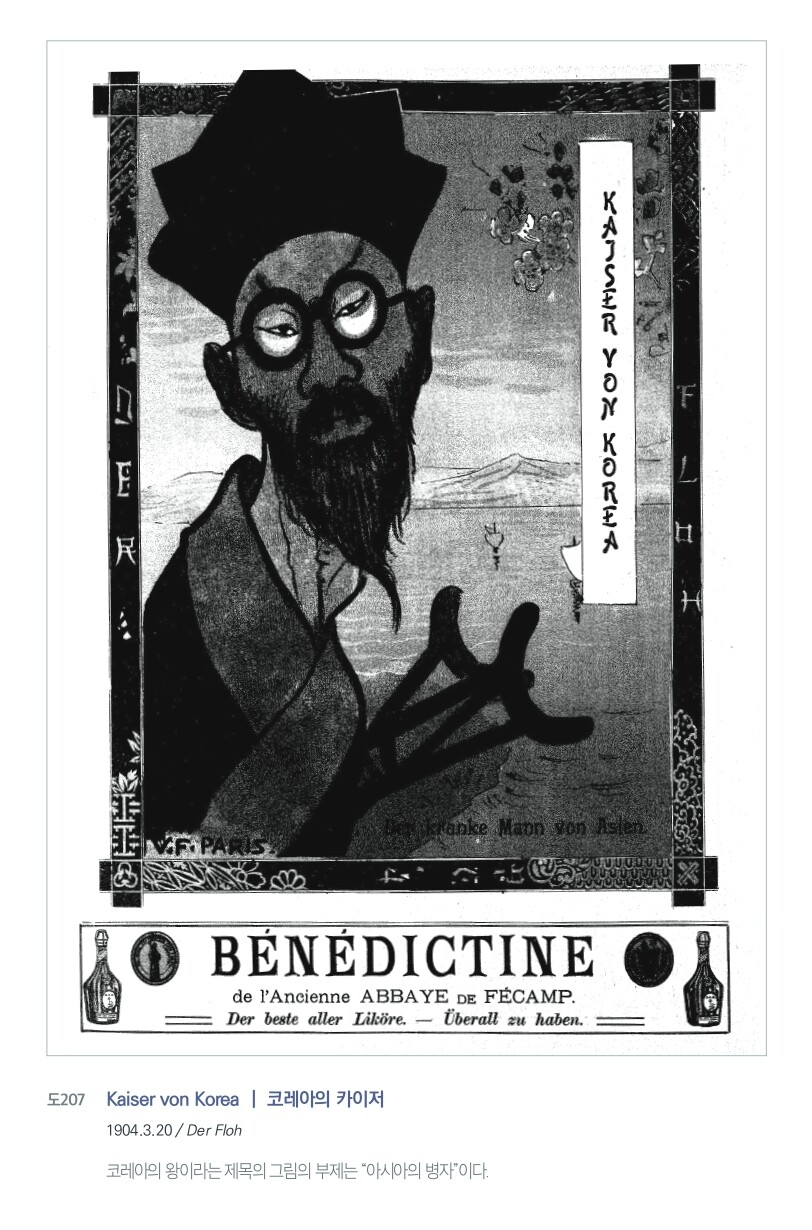

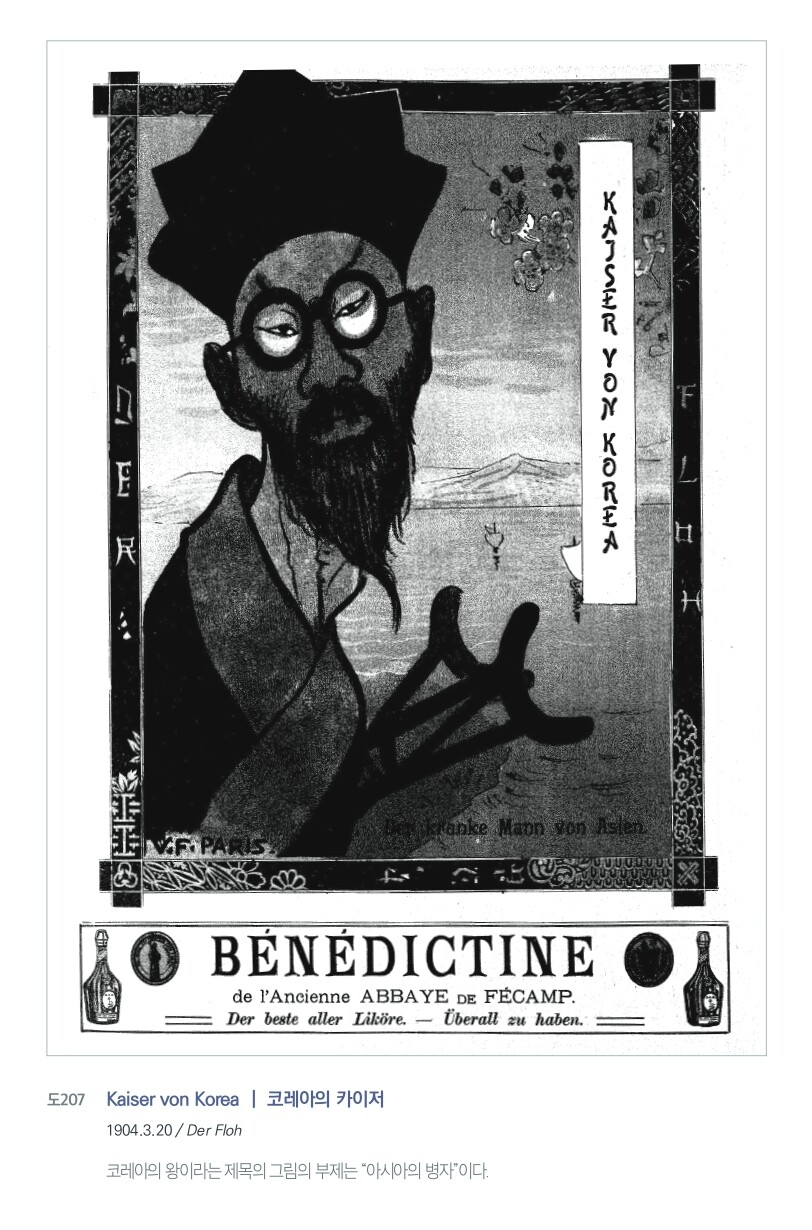

자료집은 ‘1876년 개항 전후’, ‘국제사회와 청일전쟁’, ‘대한제국을 둘러싼 러시아와 일본의 경쟁’, ‘국제사회와 러일전쟁’, ‘러일전쟁 후 일본의 침략’, ‘일상의 삶과 정치’, ‘기타’ 순서로 자료들을 정리했다. 이은정 교수는 “유럽의 일반 시민들은 사실 19세기까지 코레아의 존재조차 몰랐었다. (…) 조선이라는 나라를 분명하게 인식하게 된 계기는 1894년 한반도에서 벌어진 전쟁(청일전쟁) 때문”이라고 짚었다. 조선을 일본이 아시아로부터 잘라내려는 발목으로 표현한 삽화, 조선의 왕을 나약하고 병이 든 사람으로 그린 삽화 등에서 볼 수 있듯, 유럽 언론에 비친 한국은 “제국주의 열강의 침략에 직면했음에도 불구하고 그런 위험조차 제대로 인지하지 못하는 미개한 야만국일 뿐이었다.” 이는 자료집 전반에서 드러나는 태도다.

이 교수는 “통일된 독일의 현재 주류 지식인들에게도 동아시아는 여전히 중국과 일본으로 대변될 뿐”이라며, 동아시아 3국을 동등하게 보지 않는 태도가 여전히 있다는 점을 지적했다. 2021년 9월 베를린에서 개관한 대형박물관 훔볼트포럼 안에는 ‘한국갤러리’가 ‘중국실’ 한 모퉁이에 구별하기 어렵게 자리한 사실이 이를 뒷받침한다. 신주백 이사는 자료집이 “한국인 스스로가 한국을 상대화하는 데, (…) 유럽인에게는 있는 그대로의 한국을 분석하고 이해”하는 데 보탬이 되길 바란다고 밝혔다.

최원형 기자

circle@hani.co.kr