백자철화 이종린 지석, 1633년(인조 11년), 경기도문화재자료 136호, 경기도박물관 소장(전주 이씨 덕양군파 위탁). 신지은 제공

☞한겨레S 뉴스레터를 구독해주세요. 검색창에 ‘에스레터’를 쳐보세요.

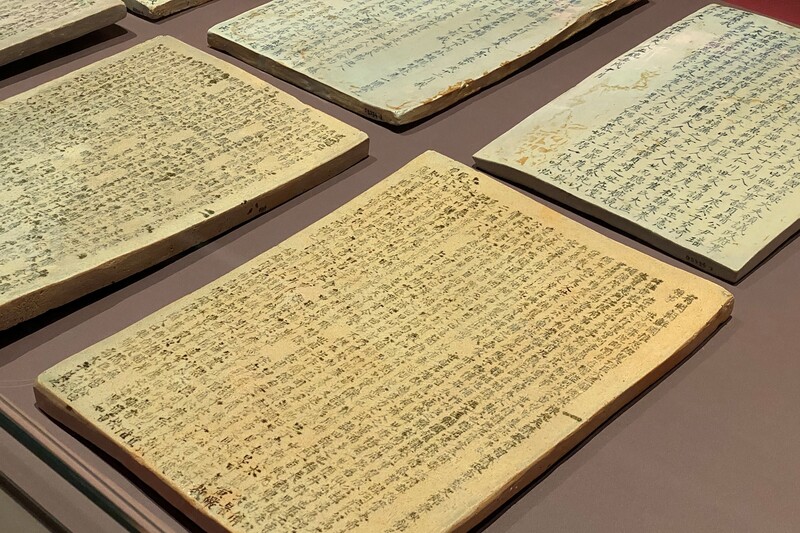

‘경기 사대부의 삶과 격, 지석’ 특별전(3월26일까지)은 경기도에서 출토된 지석 700점을 통해, 경기도에 살았던 조선 시대 사대부들의 이야기를 선보이는 특별전이다. 지석이란 무덤 안에 묻어 넣는 알림판이다. 죽은 이의 정보와 무덤 위치 등이 적혀 있어, 훗날 비석이나 봉분이 사라지더라도 누구의 무덤인지 알 수 있게 한다. 고려 시대에는 귀족들 사이에서만 쓰이던 지석이 크게 유행한 것은 조선 건국 뒤 장례 풍습도 불교식에서 유교식으로 변하면서다.

조선은 아예 법전인 <경국대전>과 <국조오례의>에 지석을 만들고 묻는 방법을 상세하게 정해두었다. 계층에 따라 지석 재질까지 차등을 두었다. 왕실 직계 자손들만 오석이나 대리석 등 최고급 석재를 사용한 지석을 만들고, 사대부 집안은 백자 지석을 사용했다. 그만큼 지석이 조선 지배층의 장례 문화에서 중요하게 여겨졌음을 알 수 있다.

깨알같이 적은 배경

지석에는 요즈음의 이력서 이상으로 상세한 개인정보가 담겼다. <주자가례>를 바탕으로 만든 <국조오례의>에 따르면, 지석은 두 장 이상을 만들어야 한다. 한 장은 누구 무덤인지만 간략히 쓴 표지 성격의 덮개이다. 그 밑판에는 무덤 주인의 이름, 자(字), 생년월일과 몰년월일, 태어난 곳과 묻힌 곳, 관직 경력, 아버지의 이름과 관직, 어머니의 집안과 봉호, 부인과 장인의 이름, 아들이 있으면 이름과 관직, 딸이 있으면 사위 이름도 새긴다.

이렇게 지석에 들어가는 세세한 항목들은, 성리학 사회가 인간을 이해하는 방식을 여실하게 보여준다. 부모가 누구인지, 자식은 누구인지, 배우자가 누구인지가 그가 어떤 인물인지를 보여준다. 생전에도 사후에도 사람들은 개인이 아닌 가문의 일부로서 기억되었다.

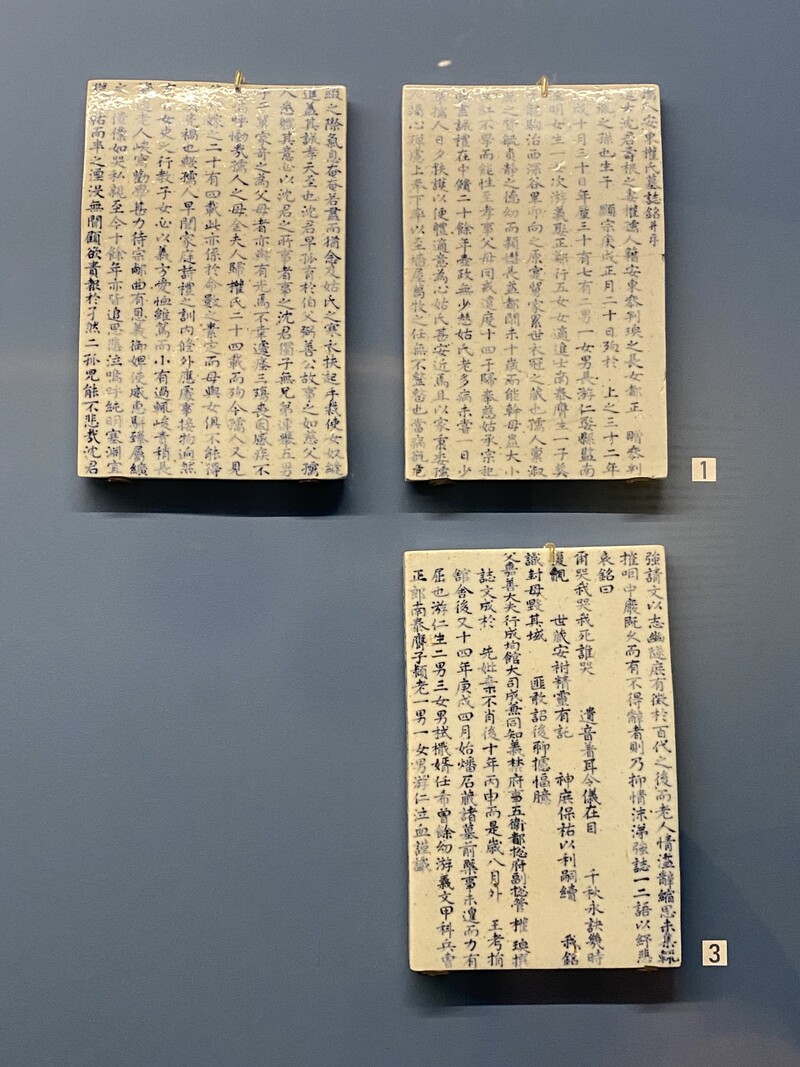

전시 1부의 중앙에는 1456년에 제작된 흥녕부대부인의 지석(보물), 10여년 뒤 1467년에 만들어진 황수신의 지석(경기도유형문화재)이 진열되어 있다. 오늘날 전하는 조선 청화백자 중 가장 이른 예로, 조선 초부터 청화 안료를 수입해 뛰어난 백자를 만들었음을 알려주는 중요한 자료들이다.

희한한 것은, 흥녕부대부인은 몰라도 세조 임금의 장모라고 하면 누구인지 알 것 같은 기분이 든다는 것이다. 황수신이라는 이름을 몰라도 황희 정승의 셋째 아들은 알 것 같다. 어떤 사람인가가 아닌, 얼마나 대단한 가문의 사람인가. 그걸 아는 것만으로도 한 인물을 ‘충분히 아는’ 것 같다고 생각하는 것, 배경으로 사람을 판단하는 것이 과연 옛 무덤 속만의 일인가 스스로에게 물어보는 것도 좋겠다. 전시 속의 수백년 전 사람들 이야기가 갑자기 동시대적인 감각으로 다시 보일지도 모르니 말이다.

황희의 아들 황수신의 청화백자 지석(1467년, 경기도유형문화재). 신지은 제공

나라가 허락한 편법, ‘사번’

오늘날 상주에게 값비싼 장례용품을 권하는 것은 기업의 마케팅이지만, 조선 시대에는 장삿속이 아닌 지배이념이 그 역할을 했다. 조상의 장례를 치를 때 제일 좋은 물건을 쓰는 것이 후손의 도리와 효심을 다하는 것이 되었다. 그렇다면 조선 시대에 가장 좋은 백자를 구할 수 있는 곳은 어디였을까. 바로 왕실이었다. 양반들은 왕실용 백자를 만드는 경기도 광주 관요에 개인 주문을 넣는 식으로 지석을 맞춤제작하게 되었다. 이렇게 관용 가마에서 사적으로 자기를 구워내는 것을 사번(私燔)이라고 한다.

전시 2부에는 경기도 광주의 조선 시대 가마터가 소개되어 있다. 우산리, 번천리, 무갑리 등 왕실용 백자를 생산하던 관요(官窯)가 거쳐 간 터마다 사대부 집안의 지석 파편들이 출토되었다. 현종 14년(1673)에 관요 장인에게 지석 값을 보냈다고 기록한 <조세환일기> 등의 문헌도 전한다.

관요는 왕실 관청인 사옹원이 운영하는 가마로, 도자기를 만드는 재료나 연료, 노동력 모두 국가의 자산이었다. 사번은 이를 유용하는 잘못이므로, 조선 왕실도 표면적으로나마 사번 규제를 유지했다. 그러나 잘못을 하더라도 그 잘못이 유교의 예법과 효도를 실천하려는 갸륵한 명분에서 비롯된 것이라면 눈감아주기도 했던 모양이다. 다만 일반 백성이 아닌, 국가 운영의 핵심이었던 사대부들만 할 수 있는 특수한 잘못이었다는 점이 흥미롭다. 잘못과 용서를 주거니 받거니 교환하는 ‘그들이 사는 세상’이었던 셈이다.

전시 3부에서는 경기도 지역의 가문 다섯 곳에서 전해 내려온 유품과 지석을 소개한다. 가문을 빛내고 책임지는 것에 몰두했던 치열한 흔적 사이로 언뜻언뜻 비치는 지극한 인간의 마음들이 있다. 지금의 눈에도 그 빛을 포착하기 어렵지 않다. 죽음을 앞두거나 앞세운 이들의 마음에서 우러난 다양한 슬픔의 빛깔들은 ‘경기 사대부’라는 글자를 넘어 관람객의 마음으로 스며든다.

백자청화 이종필 지석과 지석을 담았던 백자 지석합, 1871년 이후, 경기도박물관 소장(고성 이씨 창주공파 위탁). 신지은 제공

지석은 땅에 묻기 위해 만든 물건이지만, 더러워지고 상하는 것을 막기 위해 보호 케이스를 쓰기도 했다. 이종필(1803~1871)의 무덤에서는 지석 7장과 함께 커다란 지석합이 출토되었다. 청화백자로 만든 지석 모서리를 부드럽게 다듬고, 지석합 안에는 묘와 선산을 지키는 사람들 이름까지 적어 넣었다. 당시 옛사람들이 추구하던 극진함을 이해하게 하는 것은 경전의 글귀나 압도적인 일화가 아닌 그 빈틈없이 꼼꼼한 만듦새이다.

1706년 사망한 안동 권씨의 지석은 그의 아버지 권환(1636~1716)이 썼다. 마지막 장에는 적힌 시에는 딸을 먼저 보낸 답답한 슬픔이 드러나 있다. “너도 울고 나도 우니 나 죽을 땐 누가 울까. 귓가엔 목소리가, 고운 모습 눈에 선한데 영영 이별하니 그 언제 다시 보나.”

백자청화 안동 권씨(심수근 부인) 지석, 1730년(영조 6년), 청송 심씨 사평공파가 경기도박물관에 기증했다. 신지은 제공

사위의 청으로 간신히 한 자 두 자 써 내려간 슬픔은 커다란 백자합에 담겨 땅에 묻혔다. 권환은 그 뒤 10년을 더 살고 죽었다. 긴 세월이 흐른 뒤 후세의 우리가 그 슬픔을 꺼내 읽는다. 울어줄 이를 먼저 보낸 수많은 슬픔들을 생각하며, 먼 옛날의 죽음을 함께 애도한다. ‘그들이 사는 세상’이 아닌 ‘우리가 사는 세상’ 이야기로 다시 만나는 순간이다. 좁힐 수 없을 것 같은 어려운 옛이야기에 성큼 발을 내딛고 손을 내밀게 하는 것은 늘 마음의 일임을 깨닫게 하는 전시다.

문화재 칼럼니스트

박물관과 미술관의 문화재 전시나 전통문화를 주제로 한 전시를 소개합니다. 우리 문화재를 사회 이슈나 일상과 연결하여 바라보며, 보도자료에는 나오지 않는 관람 포인트를 짚어봅니다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)