2호 돌방무덤 입구부 구조와 출토 유물. 국립나주문화재연구소 제공

나주 고분 금동신발 등 공개

발등 끝에 용머리 비녀 장식

바닥판은 화려한 연꽃 문양

장신구·토기류 등 함께 출토

발등 끝에 용머리 비녀 장식

바닥판은 화려한 연꽃 문양

장신구·토기류 등 함께 출토

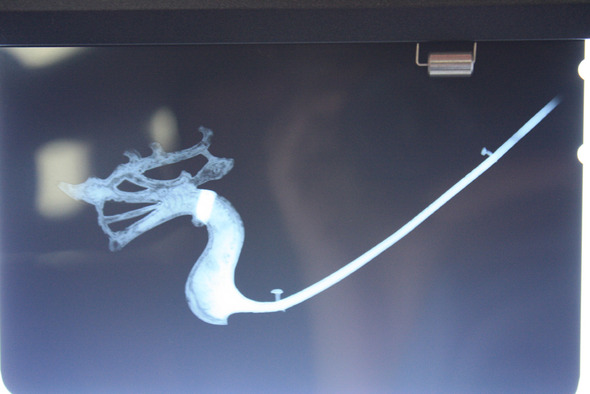

하늘로 날아오르는 신발이었을까. 1500여년 만에 무덤에서 나온 ‘금동 신발’ 발등 끝에서 백제 장인이 디자인한 용머리가 날렵하게 치솟았다. 바닥판에는 빛처럼 뻗어나간 갈기 속에 익살스럽게 웃는 또다른 용(혹은 괴수)의 얼굴이 숨어 있었다. 23일 오전 국립나주문화재연구소 강당을 찾은 취재진은 눈앞에 펼쳐진 금동신발 속 용들의 자태에 마른침을 삼켰다. 금속유물 전문가 이한상 대전대 교수는 “백제 장인이 숱하게 스케치를 고치며 용 형상을 다듬는 작업 광경이 떠오르는 듯하다”고 했다.

국립나주문화재연구소는 지난해부터 조사중인 나주 다시면 정촌고분에서 국내 출토품 중 가장 완벽한 형태를 간직한 백제 금동신발 한켤레와 귀고리 등의 금제 장신구, 말갖춤, 화살통 장식, 돌베개(석침), 토기류 등을 확인했다며 23일 현지에서 유물들을 공개했다. 고분은 백제·마한 지배층 무덤인 나주 복암리 고분군(사적 404호) 근처 산기슭에 있으며 도굴되지 않았다고 한다. 지난해 조사 당시 돌방, 돌덧널, 옹관 등 5~6세기 순차적으로 만든 9기의 매장시설들이 드러난 바 있다.

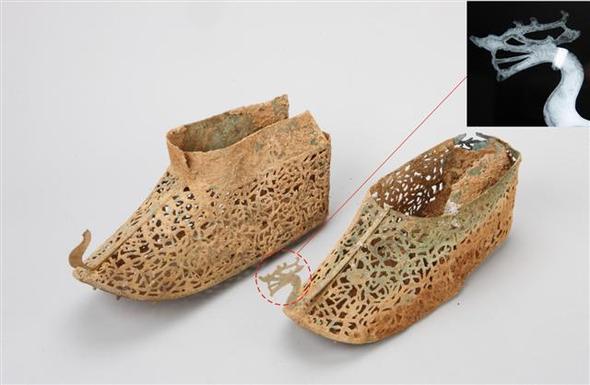

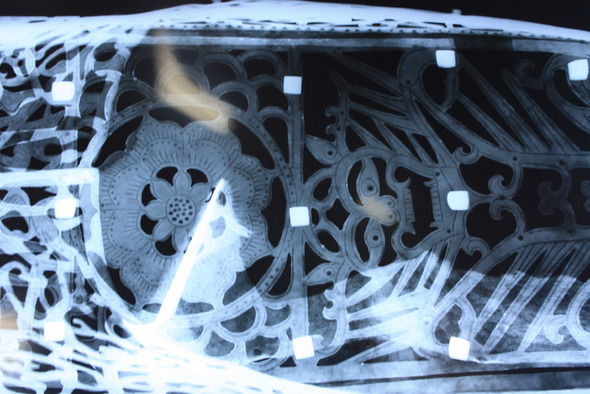

금동신발이 나온 곳은 1호 돌방무덤이다. 최대 길이 485㎝, 높이 310㎝로, 마한·백제권의 돌방무덤 중 가장 크다. 금동신발은 길이 32㎝, 높이 9㎝, 너비 9.5㎝로 한짝의 발등 끝부분에 용머리 비녀 모양의 장식이 있으나 다른 한짝은 장식이 부러져 사라졌다. 두 짝 모두 발목 부위에 장화처럼 덮개가 있다. 바닥판은 화려한 연꽃 문양을 중심에 두고 위아래로 용(혹은 괴수) 두 마리의 얼굴, 갈기, 인동초 무늬가 뚫음(투조), 선각 기법으로 들어갔다.

신발 앞부분에 용머리상을 장식한 것은 처음 드러난 백제의 독창적 디자인이다. 공주 무령왕릉, 고창 봉덕리, 공주 수촌리 고분 등에서 출토됐지만, 장식이 거의 온전하게 다 나온 것도 처음이다. 이한상 교수는 “고대엔 용을 옆모습만 주로 표현했는데, 이와 달리 입에서 서기를 내뿜는 입체상을 빚어냈다. 고대 금동신발 공예의 정점을 보여준다”고 극찬했다. 바닥판 연꽃 문양은 8개의 꽃잎을 세겹으로 놓고, 중앙에 꽃술까지 새겼다. 강순형 국립문화재연구소장은 “동시기 중국 남북조시대 불교사원의 연화 무늬와 흡사해 불교의 연화왕생 사상을 수용한 것으로 보인다”고 풀이했다. 바닥판 동물은 뿔 달렸고 아래턱이 좁으며, 삐져나온 송곳니, 부릅뜬 눈매 등에서 용의 얼굴이란 견해가 유력하다. 김낙중 전북대 교수는 “백제 정부가 영산강 지역 세력한테 회유를 위한 하사품으로 내린 물건이었을 것”으로 추정했다.

금동신발이 나온 곳은 1호 돌방무덤이다. 최대 길이 485㎝, 높이 310㎝로, 마한·백제권의 돌방무덤 중 가장 크다. 금동신발은 길이 32㎝, 높이 9㎝, 너비 9.5㎝로 한짝의 발등 끝부분에 용머리 비녀 모양의 장식이 있으나 다른 한짝은 장식이 부러져 사라졌다. 두 짝 모두 발목 부위에 장화처럼 덮개가 있다. 바닥판은 화려한 연꽃 문양을 중심에 두고 위아래로 용(혹은 괴수) 두 마리의 얼굴, 갈기, 인동초 무늬가 뚫음(투조), 선각 기법으로 들어갔다.

신발 앞부분에 용머리상을 장식한 것은 처음 드러난 백제의 독창적 디자인이다. 공주 무령왕릉, 고창 봉덕리, 공주 수촌리 고분 등에서 출토됐지만, 장식이 거의 온전하게 다 나온 것도 처음이다. 이한상 교수는 “고대엔 용을 옆모습만 주로 표현했는데, 이와 달리 입에서 서기를 내뿜는 입체상을 빚어냈다. 고대 금동신발 공예의 정점을 보여준다”고 극찬했다. 바닥판 연꽃 문양은 8개의 꽃잎을 세겹으로 놓고, 중앙에 꽃술까지 새겼다. 강순형 국립문화재연구소장은 “동시기 중국 남북조시대 불교사원의 연화 무늬와 흡사해 불교의 연화왕생 사상을 수용한 것으로 보인다”고 풀이했다. 바닥판 동물은 뿔 달렸고 아래턱이 좁으며, 삐져나온 송곳니, 부릅뜬 눈매 등에서 용의 얼굴이란 견해가 유력하다. 김낙중 전북대 교수는 “백제 정부가 영산강 지역 세력한테 회유를 위한 하사품으로 내린 물건이었을 것”으로 추정했다.

다른 출토품들 면면도 눈길을 끌었다. 전형적인 경상도 가야토기 계통의 뚫음창 토기류(대부직구호), 나팔 모양 주둥이에 몸체에 구멍 뚫린 고대 일본의 스에키 토기(유구광구소호)가 백제식 토기류와 섞여 나왔다. 고리큰칼은 작은 칼이 옆에 딸린 얼개로 출토됐다. 경주 신라고분에서 주로 확인되고, 호남에는 없는 형식이어서 왜 묻혔는지 궁금증을 낳는다. 이런 양상들로 미뤄 무덤 주인이 영산강가에 정착한 왜계나 가야계 유력자일 가능성이 있어 한·일 학계의 논쟁거리가 될 것으로 보인다. 연구소는 돌방무덤 바닥 등에 대한 정밀조사를 지속할 계획이어서 추가 유물 발굴이 기대된다.

나주/노형석 기자 nuge@hani.co.kr

다른 출토품들 면면도 눈길을 끌었다. 전형적인 경상도 가야토기 계통의 뚫음창 토기류(대부직구호), 나팔 모양 주둥이에 몸체에 구멍 뚫린 고대 일본의 스에키 토기(유구광구소호)가 백제식 토기류와 섞여 나왔다. 고리큰칼은 작은 칼이 옆에 딸린 얼개로 출토됐다. 경주 신라고분에서 주로 확인되고, 호남에는 없는 형식이어서 왜 묻혔는지 궁금증을 낳는다. 이런 양상들로 미뤄 무덤 주인이 영산강가에 정착한 왜계나 가야계 유력자일 가능성이 있어 한·일 학계의 논쟁거리가 될 것으로 보인다. 연구소는 돌방무덤 바닥 등에 대한 정밀조사를 지속할 계획이어서 추가 유물 발굴이 기대된다.

나주/노형석 기자 nuge@hani.co.kr

전남 나주 다시면 정촌고분에서 출토된 백제 금동신발은 현재까지 나온 금동신발 가운데 가장 완벽한 형태를 간직한 것으로 평가받고 있다. 금동신발은 1호 돌방무덤에서 출토됐다. 국립나주문화재연구소 제공

발등 끝에 날렵하게 치솟은 용 머리상을 붙인 금동신발의 세부. 사진 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

신발 바닥판 연화 무늬 옆에 드러난 용(혹은 괴수)의 익살스런 얼굴. 에스선 촬영. 사진 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

신발 끝에 장식된 용머리상의 엑스선 사진. 사진 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

발굴중인 정촌고분의 전경. 멀리 영산강 들녘이 펼쳐진 가운데 오른쪽 위쪽에 복암리고분군의 모습이 보인다. 사진 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

23일 오전 국립나주문화재연구소 강당에서 오동선 연구사가 금동신발 등의 출토유물에 대해 취재진 앞에서 설명하고 있다. 사진 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

국립나주문화재연구소 직원이 출토된 금동신발 바닥판의 무늬에 대해 설명하고 있다. 사진 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)