2015년 4월. 처음 진달래를 바라보기 시작했을 땐 여리고 투명한 꽃잎만 보였다. 2016년, 2017년 매년 4월마다 진달래를 보다 보니 줄기, 뿌리, 잎, 뒷모습, 그리고 진달래의 마음도 눈에 들어오기 시작했다. 인왕산 진달래, 2015~2017년, 펜&수채, 25x10㎝, 24.5x33.5㎝ 등.

4월이면 인왕산에 올라 하염없이 진달래를 바라본다. 2년 전 진달래화전 부치러 갔다가, 꺾어 온 진달래 가지를 유심히 바라본 게 첫 시작이었다. 처음에는 진달래의 여린 꽃잎만 보였다. 금방이라도 찢어질 듯 얇디얇은 꽃잎. 긴긴 속눈썹 같은 꽃술. 꽃잎 안쪽에 깊숙이 새겨진 자줏빛 반점들. 상처받기 쉬운 영혼 같은 모습. 한참 후엔 강한 줄기가 보이기 시작했다. 마디마디 살짝살짝 꺾어지고 휘감겨 넘어가는 가지. 회초리 같기도 했다. 동네 골목길에선 진달래를 찾을 수 없다는 것도 알았다. 산속에 꽁꽁 숨어서만 피는 진달래. 바위 틈서리를 헤집고 피어나길 좋아하는 진달래. 강인하게 뿌리를 내리는 진달래. 꽃이 다 진 후 푸른 잎만 달고 있는 진달래도 그려봤다. ‘너도 진달래가 맞지?’ 인왕산 올라가는 길 바위틈에 당당하게 서 있는 어떤 진달래에게는 내 이름도 붙여줬다. 매년 봄마다 그려볼 참이다. ‘진달래야 너는 몇 살까지 사니?’, ‘10년 후에도 널 그릴 수 있을까?’ 지나칠 때마다 말을 걸어 본다.

그림의 시작은 ‘바라봄’이 아닐까? 우리는 매일 눈을 똑바로 뜨고 열심히 수많은 것들을 바라보며 살지만, 정작 잘 보지 못한다. 너무 바빠서, 한가롭게 앉아 무엇인가를, 누군가를, 찬찬히 관찰할 시간이 없다고 생각하기도 한다. 아니 이미 너무 많은 것들을 다 알고 있어서, 새롭게 관찰할 필요가 없다고도 느낀다.

27년 전 회사 그림동아리에서 그림 연습할 때였다. 일주일에 딱 하루, 점심시간마다 회사 근처 중국집에 모여, 서로의 얼굴을 뚫어지게 쳐다보며 그렸다. 어느 날 내 그림을 보던 그림쌤(당시 <한겨레> 만평을 그리던 박재동 화백)이 말했다.

“미경아, 저 눈동자를 자세히 들여다봐봐. 동그랗지 않잖아? 눈꺼풀에 덮여 살짝 반달 모양이기도 하고. 그래그래 좀더 자세히 관찰해봐봐.”

다시 들여다보니, 정말 동그랗지 않았다. 위 눈꺼풀과 눈 아래 살점 부분에 덮여, 눈동자는 찌그러진 직사각형 모양이었다. 그동안 그린 그림들을 꺼내 살펴봤더니, 내 그림 속 눈동자는 모두 ‘놀란 토끼’처럼 동그랗게만 그려져 있었다. 열심히 보면서 그린다고 생각했는데, ‘눈동자는 까맣고 동그랗다’는 고정관념을 그리고 있었다는 걸 그날 처음 발견했다. 그 후 주변의 사물들을 뚫어지게 관찰하는 습관이 생겼다. 피곤한 모습으로만 기억되던 동료의 긴 속눈썹, 안 감아 냄새나는 머리칼 뒤에 숨겨졌던 잘생긴 귀, 비뚤비뚤 솟아난 덧니가 만들어내는 명암 등을 발견해 그려낼 때마다, 조금씩 친구와 더 닮아가는 게 재미있고, 신기했다. 그런데 그보다 더 좋았던 건, 그 ‘그윽한 바라봄’이 가져다주는 또다른 차원의 행복이었다. 바쁜 일상을 멈추고, 동료의 속눈썹과 콧구멍과 뒷목선과 귓불을 유심히 바라보는 그 짧은 1시간 동안, 나는 그 친구가 옆 책상에 앉아 있는 직장인이기 이전에, 한 인간으로서 겪어내고 있는 쓸쓸함도, 등 뒤에 짊어지고 있는 삶의 무게도 느껴보는 색다른 경험을 하곤 했다.

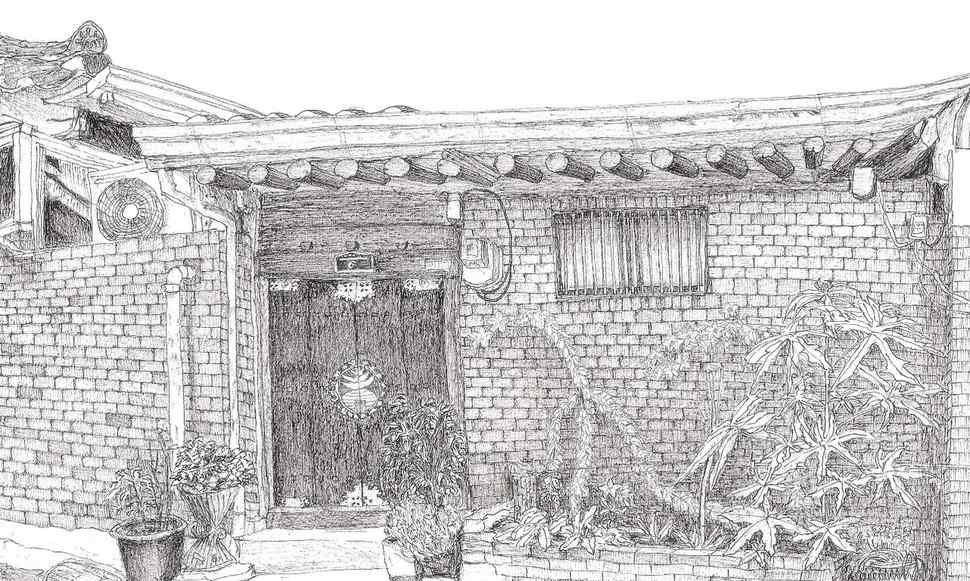

바쁜 일상 속에서 갑자기 뚝 시간을 떼어내어 어떤 사물을 그윽하게 바라보는 일. 그것이 동네 풍광이어도, 구멍가게 아줌마의 얼굴이어도, 매일 끼고 다니는 핸드폰이어도 좋다. ‘바라봄’은 익숙함을 낯섦으로, 뻔한 이야기를 동화로 만들어낸다. 배가 고플 때, 지치고 힘들 때, 나는 무작정 길을 나선다. 맘 편한 장소를 찾아 앉아, 끝없이 바라본다. 하늘, 인왕산, 나무, 새, 골목길, 기와집, 전봇대, 자동차, 신호등, 빵집 간판, 그리고 진달래. 바라보는 것들 중 내가 소유할 수 있는 것들은 단 하나도 없다. 하지만 ‘바라봄’이 만들어내는 새로움, 따뜻함, 풍성함, 아름다움, 여유로움, 다양함이 내 배를 한껏 불려준다.

인왕산 진달래 바라보며 보낸 4월. 이제 진달래는 다 졌는데, 진달래 숲이, 그 너머 하늘이, 보이기 시작한다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)