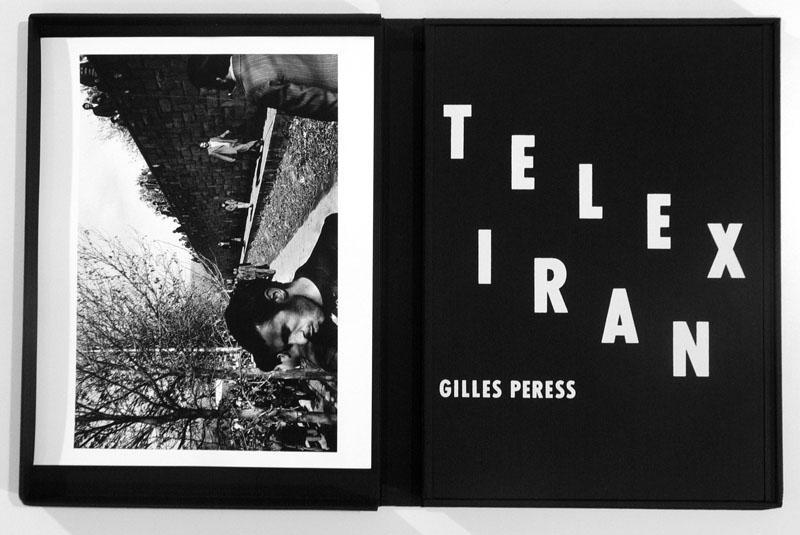

텔렉스 이란

지금도 종종 ‘보도사진의 위기’라는 말이 들린다. 인스타그램이라든가 유투브 같은 새로운 매체가 나타나 활약할 때마다 사진은 위기를 맞는 듯하다. 새로운 매체가 등장하면 오래된 매체들은 조금씩 설 자리가 줄어드는 것은 사실이다. 종이에 인쇄하는 사진이라니, 두말할 것도 없다. ‘보도사진의 위기’라는 말이 처음 등장한 것은 70년대였다. TV의 대중화가 이루어지면서 사진이 큰 타격을 받았다. 한 회에 천 몇 백만 부를 찍어내던 화보잡지 <라이프>는 1972년에 광고비 감소 때문에 폐간한다.

환경이 변한 것도 있지만, 보다 근본적인 변화는 사진 안에 있었다. <라이프>는 스스로 ‘사진이 세상을 보여주는 투명한 창’임을 주장했고 그 위에서 번성했다. 실로 <라이프>의 전성기는 보도사진의 전성기였다. 한데, 언젠가부터 사진가들 스스로 사진이 정말 세상을 보여주는 창인지 의심하기 시작한 것이다. 위기가 기회가 된 것일지도 모른다. TV의 대중화로 시작된 보도사진의 위기는 새로운 실험들을 가능하게 했다. 그 중의 하나가 질 페레스가 이란을 취재한 뒤 만들어낸 사진집 ‘텔렉스 이란’이다. 질 페레스는 1980년 이란을 취재했다. 이때 이란은 소위 이슬람 혁명이 일어나 다시 엄격한 종교국가로 변신하는 혼란한 상황이었다. 서방에서 보기에 이란은 미친 나라였다. 사진기자 질 페레스는 이 변화를 취재하라는 과제를 받고 이란에 들어갔다.

그 당시 그는 보도사진에 대하여 회의하고 있었다. 적어도 서방 언론의 시선을 그대로 옮겨내는 일은 하고 싶지 않았다. 1983년에 질 페레스는 이란 사진들을 엮어 사진집으로 냈는데 그 책의 제목이 ‘텔렉스 이란’이다. ‘텔렉스’가 뭘까? 지금의 팩스 비슷한 것으로, 질 페레스는 텔렉스를 통하여 미국 언론사로부터 취재 지시를 받곤 했다. 페레스는 사진집을 만들면서 보통의 사진설명이 들어갈 자리에 그 당시에 받았던 텔렉스의 문구들을 그대로 집어넣었다. 대략 ‘질 페레스씨 잘 계신가요? 지금 듣자하니 어디 어디에서 무슨 무슨 일이 일어났다는데, 어떤 어떤 취재를 부탁합니다. 몸 조심하시기 바랍니다.’ 이런 내용들이다. 우리가 흔히 보는 사진설명 ‘누가 어디에서 무엇을 하고 있다’와는 완전히 다르다.

이렇게 아주 간단한 방법으로 페레스는 그가 찍은 이란 사진들 뒤에 미국의 언론사가 있음을, 또 사진가가 있음을 밖으로 들어냈다. 이렇게 되면 보는 사람들도 사진을 단순한 ‘투명한 창’으로 받아들일 수 없게 된다. 독자들은 수동적으로 사진의 내용을 받아들이는 것이 아니라 적극적으로 사진을 읽어나가게 된다.

이 책의 돋보이는 점은 그런 아이디어만이 아니다. 사진 하나하나가 전체적인 기획과 어울리며 돋보인다. 한 장의 사진이 뭔가를 설명하겠다는 태도는 이 책에 없다. 대신 현장 안에 들어가 있는 사진가만이 포착할 수 있는 분위기가 조각 조각 파편인 채로 가득하다.

한 발 더 떨어져서 보면, 페레스의 이 시도는 보도사진의 말하기 방법을 근본적으로 바꿨다는 점에서 중요하다. <라이프>의 사진을 위기 이전의 사진이라고 말해볼 수 있을 텐데, <라이프>가 주창했던 ‘투명한 창’으로서의 사진에서 사진가는 사건 전체를 바라보는 초월적인 시선이어야 했다. <라이프>의 포토스토리들은 그런 척하고 있다. 또 사진가들은 현장에서 눈에 띄지 않는 투명인간이어야 했다. 그래야만 소위 ‘객관적’으로 보인다고 믿었다. 그래서 어쩌다 사진 안의 피사체가 카메라를 바라보는 사진이 찍히면, 그래서 사진가의 존재가 드러나면, 그런 사진은 퇴출 되어 버렸다.

페레스는 아주 단순한 방법으로 사진 보여주기에 사진가의 존재를 드러냈고 보는 사람들로 하여금 적극적인 읽기를 유도해냈다. 그런 점에서 세계 보도사진의 흐름이 크게 바뀌는 순간, 하나의 역할을 했다고 말할 수 있겠다.

질 페레스의 ‘텔렉스 이란’은 지금의 우리에게도 뭔가를 말해주는 듯하다. 어쩌면 지금의 우리에게야말로 제대로 말하고 있는지도 모른다. 우리가 그의 이야기를 알아들을 수 있는 것은 우리 역시 위기를 겪고 있기 때문일 것이다. 많은 사람들이 말하듯 위기는 기회가 된다.

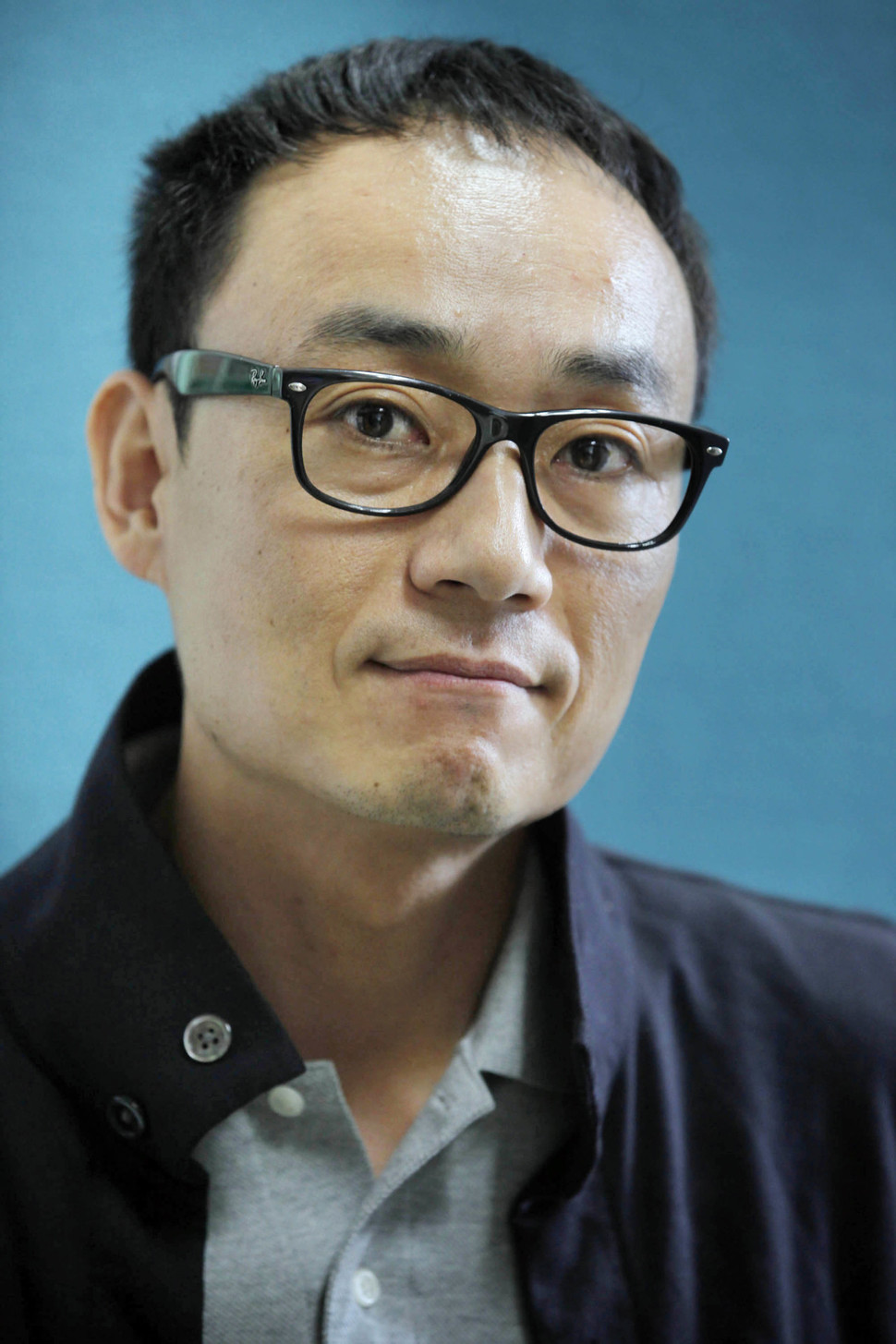

채승우/사진가

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)