아버지! 이 형형한 그림(사진)은 그리운 이름 그 자체다. 좁디좁은 캔버스에 수염 난 아버지 얼굴 일부가 갇힌 듯 영원으로 남았다.

평양 출신으로 전후 부산에 정착한 송혜수(1913~2005)의 유화 <아버지 1>(1939)은 특이한 형식의 작품이다. 가로 9㎝, 세로 33㎝의 화폭에 입을 꾹 다물고 응시하는 작가 부친의 옆모습이 담겼다. 완고한 표정 한구석에선 신산했던 삶이 우러나오는 듯하다.

<아버지 1>은 부산시립미술관 3층 소장품 기획전 ‘오래된 질문’의 전시작 중 하나다. 송혜수, 김경, 우신출, 정인성, 임응식 등 부산 1세대 작가 16명의 그림·사진 130점이 내걸렸다. 일제강점기와 1950~60년대 부산의 풍광과 삶의 모습을 다룬 작품 모음이어서 설 연휴 가족과 보기에 맞춤하다. 2층에는 실을 거미줄처럼 이어 혈관 속이나 터널 같은 공간을 연출하며 죽음과 존재의 의미를 탐색하는 일본 작가 시오타 치하루의 개인전이 기다린다. 미술관 옆 이우환 공간에서는 ‘낙하’ ‘탐지’ ‘흐름’ ‘도달’ 같은 화두로 존재와 터의 관계를 묻는 조각 거장 앤터니 곰리의 인체상 소품전이 관객을 맞는다. 유럽 작가 그룹 랜덤 인터내셔널의 작품으로, 물방울을 맞지 않고 빗속을 걸어가는 부산현대미술관의 ‘레인 룸’ 특별전도 설 연휴까지 계속된다. 예약 필수.

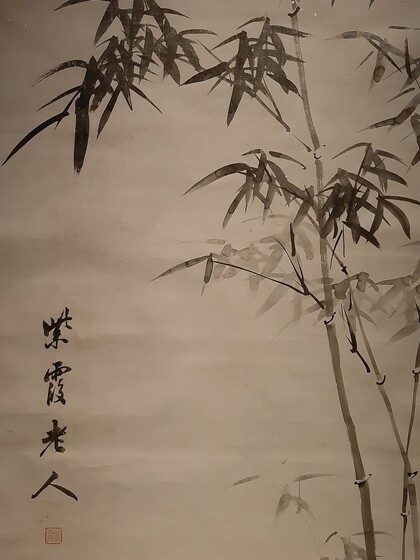

18~19세기 조선의 마지막 시서화 3절로 꼽혔던 문인 예술가 자하 신위의 대나무 먹그림(묵죽도)의 일부. 국립중앙박물관 서화실에 차려진 자하 신위 탄생 250주년 기념전에 선보이고 있다.

부산시립미술관처럼 올해 설 연휴에 주목할 곳은 지방 미술관·박물관이다. 수원시립아이파크미술관은 언어와 신체의 속성을 파고든 비디오 거장 게리 힐의 전시 ‘찰나의 흔적’을 열고 있다. 광주시립미술관은 디지털시대 시간과 예술의 관계를 탐구한 ‘타임큐비즘’전과 리얼리즘 역사 풍경화의 대가 손장섭 작가의 회고전을 차렸다. 광주국립아시아문화전당은 나주의 숲과 늪지의 시공간을 끌고 들어온 홍순철 작가의 초대형 영상전 ‘검은 강, 숨은 숲’이 스펙터클한 이미지들을 선보이는 중이다. 제주도립미술관에서는 지난해 개관 10주년을 맞아 미국 뉴욕 브루클린미술관이 소장한 모더니즘 대표작가 45명의 회화와 조각 작품 60여 점을 들여온 특별전 ‘프렌치 모던: 모네에서 마티스까지, 1850-1950’을 관람할 수 있다.

지난 10일 문을 연 국립익산박물관 상설전시실에 나온사리 담은 금동항아리(금동제사리외호). 미륵사터 서탑에서 출토된 것이다. 안에 들어있던 사리내호와 더불어 백제 금속공예의 최고 걸작으로 꼽힌다.

박물관 나들이는 지난 10일 개관한 국립익산박물관이 1순위로 꼽힌다. 지하 왕묘에 들어가는 듯한 반지하 얼개의 전시장에서 익산이 부여·공주 못지않은 백제 예술문화의 보고라는 것을 방대한 유물로 보여준다. 미륵사탑에서 나온 백제 최고의 걸작 공예품인 금제사리장엄구를 비롯해 무왕과 선화공주의 무덤으로 전해져온 쌍릉 대왕릉 출토 목관, 제석사터 출토 소조불 등 빼어난 유물에 눈이 즐겁다. 부여 능산리 백제 고분의 대표 격인 동하총 고분의 전모를 풀어 보여주는 국립부여박물관 기획전도 살펴볼 만한 전시다.

국립중앙박물관은 세계문화관 이집트실과 가야 유적의 주요 출토유물들을 집대성한 ‘가야본성’ 전이 나들이용 전시로 우선 손꼽힌다. 미술 애호가들에겐 상설관 2층 서화실에 있는 문인예술가 자하 신위(1769~1847) 탄생 250주년전도 지나치기 어렵다. 조선 왕조의 마지막 시서화 3절로 꼽히며 추사 김정희와 함께 당대 예술계를 주도했던 당대 최고 예인의 글씨와 그림들이 처음 한갖춤으로 나왔다. 기품 있게 절제된 작가 특유의 유려한 필선으로 표현한 대나무 먹그림들이 감상의 핵심이다. 이밖에 서울 세종로 대한민국역사박물관에서는 한국 근현대사의 중요한 순간들을 당시 녹음된 방송, 육성 등의 소리로 들려주는 체험전 ‘소리, 역사를 담다’가 열리고 있다. 글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr, 도판 부산시립미술관 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)