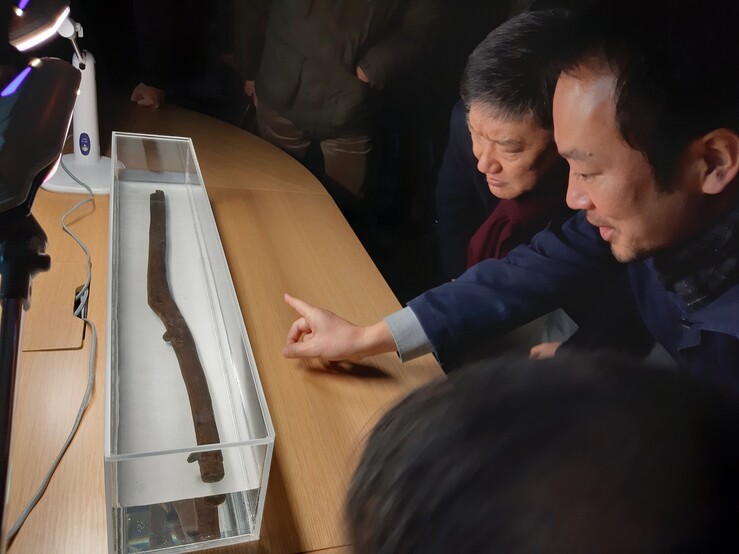

지난 18일 국립경주문화재연구소에 모인 학계 연구자들이 공개된 경북 경산 소월리 유적 출토 목간 실물을 살펴보며 의견을 나누고 있다.

“신라 사람들이 이 목간에 글씨를 쓴 시점을 7세기보다 더 빠르게 보는 건 곤란해요.”

“무슨 소리! 목간과 같이 출토된 신라 인화문 토기 조각이 6세기 초중반 것인데요.”

땅속을 뒤지는 고고학자와 옛 문서를 살피는 문헌사학자의 입씨름이 팽팽했다. 한 치의 물러섬도 없었다. 하지만 그네들 표정은 마냥 즐겁고 들떠 있었다.

지난 18일 토함산이 올려다보이는 경주시 불국로 국립경주문화재연구소에 내로라하는 문헌사, 고고학 연구자 70여명이 모여들었다. 이들이 몰려든 이유는 단 하나. 나무 꼬챙이에 90여 자가 촘촘히 쓰인, 옛 신라 관리들의 행정용 목간(나무쪽 문서)을 보기 위해서였다. 실물을 공개한다는 소식에 학자들은 이날 아침 9시 전부터 찾아와 보존액에 담겨 공개된 목간을 미리 보고, 즉석 글자 판독회까지 열었다. 뒤이어 한국목간학회가 함께 주최하는 오후 세미나에 참석해 목간의 내용과 용도 등에 대한 열띤 토론을 이어갔다. 전공 영역별로 따로따로 학술행사를 하는 국내 역사·고고학계의 관례로 볼 때 매우 이례적인 장면이 펼쳐진 것이다.

꼬챙이 목간이 어떤 유물이길래 그토록 열광했을까. 이유가 있다. 목간이 구덩이에서 나올 당시 상황과 출토된 유적 자체가 흥미로운 수수께끼였기 때문이다. 목간은 길이가 무려 74.2㎝나 되는 국내 최대 길이의 고대 문서다. 지난해 11월 경북 경산 소월리 능선 자락 유적의 한 구덩이(수혈)에서 ‘펭수’를 닮은, 사람 얼굴 모양의 구멍 뚫린 토기(인면 토기), 시루, 자귀 모양 목기, 싸리 덩어리와 함께 출토돼 언론에 대서특필되면서 주목을 받았다.

소월리 고신라 유적의 107호 구덩이(수혈) 발굴 현장. 지표면 아래 50cm 지점에서 사람얼굴 뚫음무늬 토기와 토제 시루가 드러난 모습이다. 이 토기들 바로 아래에서 대형 목간이 발굴됐다.

나뭇가지 모양의 목간 표면에는 6세기 혹은 7세기 경산 일대 계곡 지역의 저수지 둑과 농토를 상대로 신라인들이 토지 운영과 세금을 받기 위해 단위 면적을 기록한 것으로 추정되는 내용이 담겨 있다. 국립경주문화재연구소는 목간이 발견된 직후 바로 수습해 지난달과 이달 초 목간학회 전문가들과 1·2차 판독을 벌였다. 발견 당시 6면이라고 알려졌던 것이 실제로는 5면이며, 98자가 판독 가능하다는 잠정 결론을 냈다. ‘감말곡’(甘末谷), ‘구미곡’(仇彌谷), ‘내리’(內利), ‘하지시곡’(下只尸谷) 같은 경산 일대로 추정되는 옛 마을에서 논을 뜻하는 신라 특유의 문자인 ‘답’(畓)과 밭을 뜻하는 ‘전’(田)에 ‘결’(結)과 ‘부’(負)라는 면적 단위를 매겨 세금을 걷는 장부로 활용했다는 추정이 나왔다.

신라에서 ‘결’과 ‘부’라는 면적 단위를 매기고 좀 더 정교하게 세금을 거두기 시작한 것은, 일본 왕실창고 쇼소인(정창원)에서 발견된 신라 촌락 문서가 나온 시기인 7세기 통일 이후로 봤던 것이 그간의 통설이었다. 그런데 이번 목간 발견으로 100여년을 끌어올린 6세기께부터 이런 토지 평가와 세금 제도가 정립됐다는 주장이 힘을 얻게 됐다.

구덩이 펄흙 속에서 목간을 수습할 당시 찍은 사진이다. 글자가 새겨진 길쭉한 목간 몸체 오른쪽 위로 싸리덩어리가 붙어있다. 이 싸리 덩어리의 용도는 밝혀지지 않았다.

그뿐만 아니다. 목간은 본래 다 적고 난 뒤 폐기장에 버려졌던 유물들이 대부분인데, 이 소월리 목간은 1m80㎝ 깊이로 정성껏 구덩이를 판 뒤 다시 펄 흙을 1m50㎝ 높이로 가득 채워넣고 그 위에 사람 얼굴 토기와 함께 묻어 놓았다. 용도를 다해 버린 게 아니라 처음부터 제례 등의 목적으로 공들여 묻었다는 정황이 짙다고 할 수 있다.

흥미로운 의문은 계속 꼬리를 문다. 꼬챙이 모양의 목간을 당시 관리들은 어떻게 지니며 쓰고 다녔을까. 지팡이나 지휘봉처럼 세무 관리를 알리는 징표로 들고 다녔을 것이라는 설, 말뚝처럼 논에 꽂아놓고 현장 수첩으로 활용했을 것이라는 설 등이 나온다. 발굴 당시 목간 바로 옆에 싸리 덩어리가 찰싹 붙어 있었는데, 이를 두고도 빗자루가 아니냐, 제례를 지낼 때 물을 털어 뿌리면서 고수레를 하는 도구 같다 등의 추측이 쏟아졌다.

사실 소월리 유적 자체가 신라사 미스터리의 수원지와 다름 없다. 사람 얼굴 토기와 목간이 나온 구덩이는 일층을 띄우고 이층에 시설물을 들인 이른바 고상식 창고들의 터가 그 둘레를 둘러싼, 일종의 신성구역 같은 느낌을 주는 영역에서 발견됐다. 이런 데서 출토된 목간에 지명에 쓴 계곡을 뜻하는 ‘곡’(谷)이나 방죽·둑을 뜻하는 ‘제(堤)’라는 글자가 다수 보인다는 점은 더욱 의미심장하다. 고대인들이 계곡 사이에 제방 쌓고 물을 가둬 저수지를 만들었다면, 논에 손쉽게 물길을 빼고 농사가 잘 되도록 제방을 대상으로 기원하는 공동체 제사는 마을의 필수적인 의례로 자리잡았을 가능성이 크다. 일부 학자들은 소월리 유적이야말로 그런 제방 제례 시설의 자취로 볼 수 있지 않겠느냐는 견해를 이날 세미나에서 내놓았다. 이런 맥락에서 눈코입 구멍이 숭숭 뚫린 인면 토기는 제례 동안 신성한 구덩이를 지키는 일종의 상징물 구실을 했을 것이며 목간 또한 제례 기물로 쓰였을 것이란 주장도 이어졌다. 학술 세미나는 예상한 대로 확실한 연구 방향이나 결론을 내지는 못했다. 하지만 참석 학자들은 역사학, 문헌학, 고고학, 인류학 등에 걸친 학제 간 장벽을 모처럼 걷어내고 이날 내내 난상토론에 열중했다. 다양한 역사 상상력의 보고로 떠오른 소월리 유적·유물들을 놓고 재기 넘치는 말판을 저녁 뒤풀이 자리까지 이어가면서 이들은 마음껏 담론을 즐겼다. 소월리 목간과 인면 토기는 1500여년 전 신라인들이 2020년 새해를 축복하며 후대 문화재 학계에 보낸 타임캡슐이 아닐까. 경주/글·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)