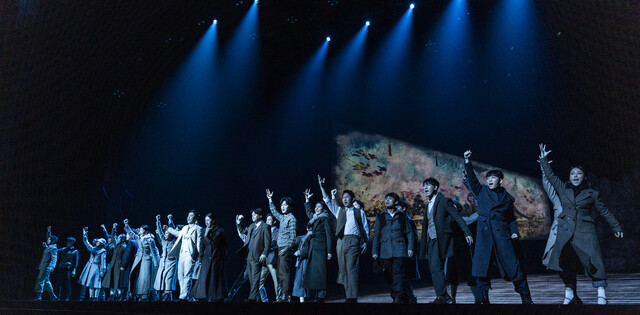

뮤지컬 <여명의 눈동자>의 한 장면. <한겨레> 자료사진

경사진 무대 중앙의 끝. 30여명의 일본군이 짐승처럼 스멀스멀 기어 나오더니 이내 무대 앞 소녀들을 향해 전력 질주를 한다. “아악!” 울부짖으며 도망치는 15명 남짓한 소녀들의 비명이 3000석 객석을 휘감는다. 가상의 상황이지만 그 소용돌이 속에 함께 서 있는 듯 온몸에 힘이 들어간다. 역사는 사실이고 현재 진행형이다.

지난달 23일 시작해 2월27일까지 서울 세종문화회관 대극장에서 선보이는 창작 뮤지컬 <여명의 눈동자>는 1막 초반에 등장하는 이 장면(일본군에 잡혀가는 소녀들)이 마음에 콱 박힌다. 일본군 위안부와 학도병 이야기로 시작한 작품은 해방을 지나 이념 대립의 극단인 제주 4·3까지 근현대사의 비극이 쉬지 않고 이어져 한시도 마음이 편치 않다. “이념 갈등이 일제강점기부터 시작됐다는 것을 전하고 싶었다”는 노성우 연출의 말처럼 공연장 문을 나서도 이념 갈등은 현재에도 똑같이 벌어지고 있기 때문이다.

뮤지컬 <여명의 눈동자>의 한 장면. <한겨레> 자료사진

1991년 방영한 동명의 드라마(<문화방송>)를 원작으로 한 <여명의 눈동자>의 ‘셀링 포인트’는 지금도 계속되는 아픈 역사를 마주하는 무거운 마음이다. 지난해 첫선을 보였고 올해 두번째로 막을 올렸다. 메시지는 초연 때와 다르지 않다. 내용도 초연 때와 같다. 특수간첩 행위로 체포된 윤여옥(김지현, 최우리, 박정아)에 대한 재판이 열리는 것을 시작으로 과거를 회상하는 구성도 같다. 하지만 초연과 달리 울림이 큰 데는 무대 연출의 역할이 크다. 지난해엔 투자 사기에 얽혀 제작비가 부족해 무대를 축소하고 세트도 제대로 구현하지 못했다. 심지어 드라마의 명장면인 최대치(테이, 오창석, 온주완)와 윤여옥의 ‘철조망 키스신’에선 철조망을 앙상블(단역) 배우들이 들고 서 있는 지경이었다.

뮤지컬 <여명의 눈동자>의 한 장면. <한겨레> 자료사진

올해는 그 한을 풀려는 듯 대한민국에서 가장 큰 공연장을 구석구석 제대로 활용한다. 30~40명의 배우가 한꺼번에 무대에 오르고, 무대 끝과 끝을 전력 질주해 달리는 등 역동성을 잘 살렸다. 경사진 무대 중간에서 배우들이 나오도록 한 연출도 떼신에서 특히 생동감을 살린다. 노 연출은 “현장을 실감 나게 전달하려고 무대 끝까지 깊이감을 이용하고 짧은 시간 동안 긴 거리를 뛰어다니도록 동선을 구성했다. 역사의 현장을 생동감 있게 전하는 데 주력했다”고 설명했다.

올해는 철조망도 3줄로 겹겹이 설치해 명장면을 제대로 구현했다. 초연 당시 반주음악(MR)을 사용했는데, 이번에는 오케스트라를 편성해 웅장함을 더했다. 2막에서 역사의 순간들이 이어지는 가운데 군의관으로 징용됐던 또 한명의 주인공 장하림(마이클 리, 이경수)이 화자로 등장해 노래를 부르며 이를 지켜보는 부분도 가슴을 저미는 명장면이다.

뮤지컬 <여명의 눈동자>의 한 장면. <한겨레> 자료사진

하지만 방대한 역사를 담아내려다 보니 2막에서는 다소 버거운 느낌도 든다. 흐름이 자연스럽던 1막과 달리 사건이 잇달아 벌어지는 2막은 흐름이 끊기기도 한다. 관객이 제일 보고 싶은 건 윤여옥과 최대치의 이야기일 텐데 기대보단 둘의 서사가 잘 담기지 않은 점도 아쉽다. 음악은 대부분 무난하지만, 귀에 꽂히는 임팩트 있는 ‘한 곡’이 없는 것도 약점이다.

하지만 창작 공연이라는 점, 아픈 역사를 다시 한번 곱씹게 해준다는 점에서는 의미 있다. “괜찮다 여옥아. 네 잘못이 아니야.” 여옥의 아버지가 딸에게 하는 이 대사에 눈물이 왈칵 쏟아진다. 어쩌면 우리 스스로가 그 역사를 살아낸 또 다른 우리에게 해야 할 말일지 모른다.

남지은 기자

myviollet@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)