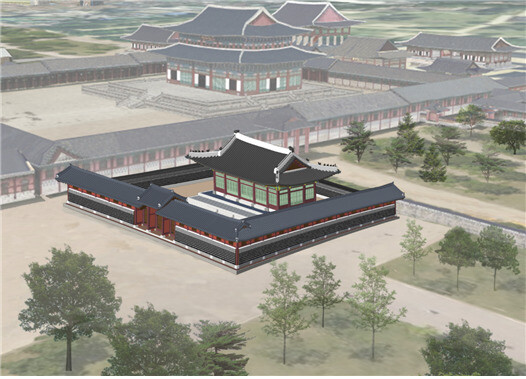

계조당 권역 복원 조감도. 뒤쪽의 2층 전각이 경복궁에서 가장 큰 임금의 공간 근정전이다.

조선왕조의 정궁 경복궁에서 또다른 중심이자 ‘작은 근정전’으로 꼽혔던 왕세자의 집무공간 ‘계조당’이 헐린지 110여년만에 원래 모습을 되찾게 됐다.

문화재청은 경복궁에서 왕세자가 집무하면서 거처했던 동궁 권역의 계조당(繼照堂) 복원 공사를 이달부터 시작한다고 4일 오전 발표했다.

청이 낸 자료를 보면, 공사는 2023년 1월까지 예산 82억원을 들여 진행한다. 계조당의 팔작지붕 건물(95평)과 맞배지붕 행각(46평)을 복원해 경복궁 동쪽에 자리잡은 동궁 권역의 기본 궁제를 되살린다는 게 목표다. 장인들이 전통 방식으로 손작업하는 것을 원칙으로 정하고 한식기와와 철물, 소나무 부재들을 직접 만들면서 결구, 조립 등의 주요 공정을 진행할 계획이라고 한다. 앞서 문화재청은 2018년 4~10월 동궁 권역을 발굴조사해 건물의 적심 등 옛 계조당 터의 윤곽을 확인한 바 있다. 청 쪽은 “5월부터는 일반인들의 사전 신청을 받아 공사현장 내부를 무료 공개할 방침”이라며 “국민과 함께하는 문화재 복원의 모범사례를 만들겠다”고 약속했다.

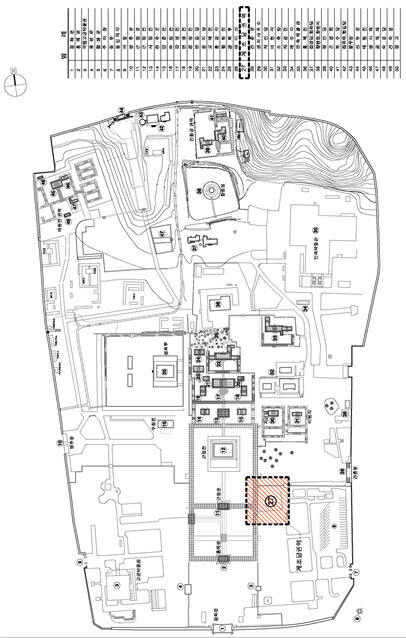

경복궁 동쪽 동궁 계조당 권역 복원 위치도. 점선으로 이어진 사각형 부분이 계조당터이고 그 옆의 회랑을 두른 큰 건물군이 경복궁의 핵심인 근정전 권역이다. ※ 이미지를 누르면 크게 볼 수 있습니다.

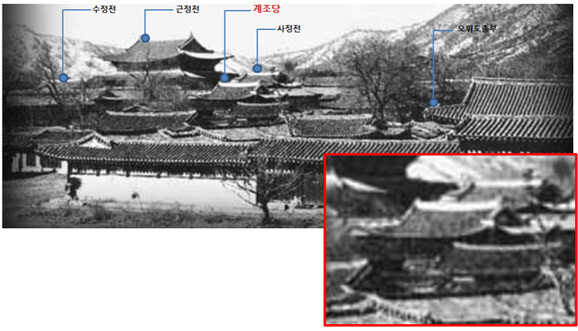

1910년대 경복궁의 근정전 권역과 동궁 권역의 계조당을 포착한 사진. 경복궁 동남쪽 동십자각에서 찍은 것으로 추정된다. 붉은 사각형 안에 든 건물은 사진 속 동궁권역을 확대해 포착한 계조당의 모습이다.

왕세자의 공간인 동궁은 왕의 공간인 근정전 권역 다음으로 중요한 권역이다. 세간에서는 ‘궁궐 속 궁궐’이라고 일컬었다. ‘신하들의 조회를 연이어 받는 집’이란 뜻을 지닌 계조당은 바로 동궁 권역의 핵심에 해당하는 건물이었다. 신하가 세자에게 아침 인사(조하)를 드리고 국정을 논의하는 정당(正堂:국정논의 장소) 구실을 했다. 왕실의 큰 잔치인 진찬이 숱하게 열린 곳이기도 하다. 바로 옆에 자리한 근정전 권역과 나란히 남북 방향 주축을 이루고 있어 경복궁에서 왕조의 권위와 후계의 연속성을 상징하는 공간이었다.

이런 상징성에도 불구하고 계조당의 역사는 순탄하게 흘러가지 못했다. 왕세자의 본거지가 되는 거점 공간인데도, 조선왕조 초기인 15세기와 19세기말~20세기초에만 세워져 운영됐고, 그 기간도 짧았다. 조선 초기의 계조당은 1443년 즉위 25년째를 맞은 세종 임금이 처음 세웠는데, 그의 아들 문종이 세자시절 국정을 대신 맡는 대리청장의 공간으로 쓰여졌다. <조선왕조실록> 세종조에는 경복궁 동문인 건춘문 안에 왕세자가 조회를 받는 공간으로 계조당이 들어섰다는 사실과 함께 계조당에서 신하 백관들이 세자에게 정기적으로 인사하는 예식인 ‘조참례’와 경서를 강론하던 ‘서연’, 일본사신 접견, 생일 축하예식 등이 벌어졌다고 전한다. 애초부터 세자의 대리청정을 위해 지어진 것이라 문종이 왕위에 오른 뒤 용도가 모호해졌다. 그래서 1452년 문종이 세상을 떠나고, 아들 단종이 즉위하자 선왕의 뜻에 따라 불과 9년만에 철거되고 궁궐의 역사에서 잊혀졌다.

조선 말기의 계조당은 1868년(고종 5년) 흥선대원군이 주도한 경복궁 중건 때 선초의 역사를 살려 다시 세워졌다. 1891년(고종 28년)에 한차례 시설을 고쳐 개건됐으나 건립한지 반세기를 넘기기 전에 다시 사라지는 비운을 맞게 된다. 1910년 한일병합 뒤 일제 총독부가 경복궁 안에서 근대 박람회인 조선물산공진회 등을 열면서 행사장으로 쓰기위해 동궁 권역의 모든 건물 부재를 뜯어간 뒤 헐어버린 것이다. 현재 터에는 1999년 복원한 자선당(資善堂:왕세자 부부의 거처)과 비현각(丕顯閣:집무실)만 남아있다.

글 노형석 기자

nuge@hani.co.kr, 사진 문화재청 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)