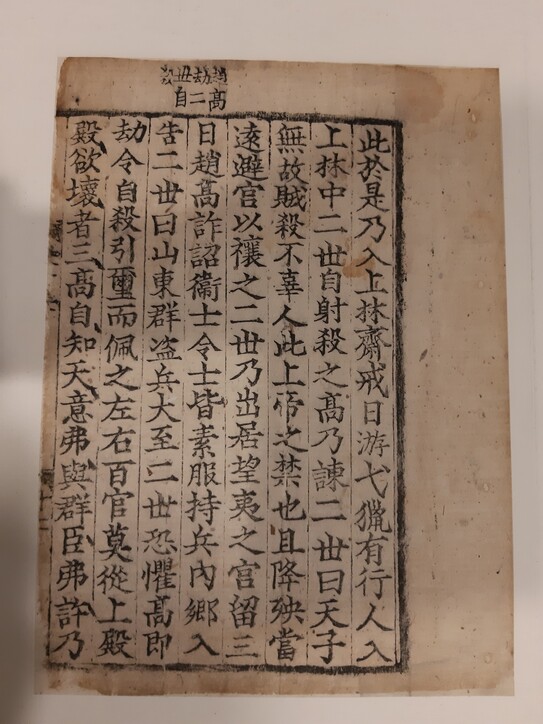

세종 2년 경자자로 찍은 <자치통감강목>의 앞부분. 북송 대 나온 편년체 중국사 책을 세종의 명에 따라 당대 새로 개발한 금속활자 경자자로 인쇄했다. 글자체의 조형이 단아하고 엄정하면서도 아름답다. 임금이 신하들과 학문을 논하는 자리인 경연에서 읽었다는 증표인 경연의 붉은 도장이 아래 큼지막하게 찍혀 있다. ‘경연’ 도장이 찍힌 만큼 세종 임금이 이 인쇄본을 보았을 가능성이 크다고 여승구 화봉문고 대표는 말했다.

“여기 있는 옛 책은 세종 임금과 당시 기술자들의 땀과 고뇌가 깃든 글자로 채워져 있습니다. 1420년, 세종 임금이 훈민정음 창제하기 전에 만든 금속활자로 찍은 겁니다. 경자자라고 들어보셨나요?”

지난 18일 서울 인사동 사거리 골목길에 자리한 고서업체 화봉문고의 사무실 겸 전시장에 들어가자마자 여승구 대표는 입구를 가리키면서 이렇게 말했다. 세로 1m, 가로 5m 남짓한 작은 진열장이 보였다. 그 안에 경자자로 찍은 크고 작은 고서 20여권이 가득 놓여 있었다. 사마천이 지은 중국 역사책 <사기>와, 중국 고대부터 5호10국시대까지의 사서를 주해한 <자치통감강목>, 역대 명가의 문장과 시를 담은 <송조명현오백가파방대전문수> 등, 세종 즉위 초에 창안한 경자자로 찍은 판본만 모은 진귀한 전시 마당이다.

세종 2년 경자자로 찍은 <자치통감강목>에 먼저 눈길이 갔다. 편년체 중국사 책을 세종의 명에 따라 인쇄한 이 판본은 보존 상태가 좋아 글자체의 단아한 조형미가 명쾌하게 눈에 닿았다. “임금이 신하들과 학문을 논하는 경연에서 읽었다는 증표인 붉은 ‘경연’ 도장이 찍혀 있어 세종이 이 인쇄본을 보았을 가능성이 크다”고 여 대표는 말한다. 글자체를 자세히 보니 마디를 짓는 획들이 박력 있게 뻗어내려가고, 각자의 획이 맞물린 맵시 또한 가지런하며 헐렁한 여백이 거의 눈에 띄지 않았다.

조선 태종 3년 주자소에서 개발한 조선 최초의 금속활자 계미자로 찍은 <동래선생교정북사상절>의 일부분. 글자가 크고 거칠면서도 활달한 느낌을 준다.

고려 금속활자의 위세에 묻혔으나 경자자는 역사적 의미가 크다. 세종은 1403년 부왕 태종이 주자소를 세워 조선 최초의 금속활자 계미자를 만든 것을 잘 알고 있었다. 1418년 즉위한 직후부터 금속활자 재창제를 목표로 새겼다. 계미자는 개국 당시의 진취적 기상을 반영해 크고 활달하며 호방한 기운을 내뿜는 글자체였으나, 거칠고 세부가 조악했다. 유약한 밀랍판에 글자를 대고 찍는 것이어서 인쇄 물량을 늘릴 수도 없었다. 유교 정치의 본을 보일 성리학 사상서와 역사서를 편찬하고 이들을 알릴 수단인 유려한 금속활자의 창제를 문화 시책의 첫발로 염두에 둔 세종이었다. 당대 천재 과학기술자 무관 이천과 논의해 조립식으로 글자를 조판하는 방식으로 안정된 틀을 유지하면서 다량의 인쇄물을 찍을 수 있는 글자를 개발해낸 것이다.

고려 금속활자와 계미자에 이은 세번째 금속활자지만, 물량과 서체의 질을 동시에 확보한 범용 금속활자는 사상 처음이다. 경자자가 나온 시기는 독일의 구텐베르크가 1455년 마인츠에서 서양 최초의 금속활자와 활판기를 발명해 42행 성서를 찍은 것보다 30년 이상 앞선다. 조판 틀에 활자를 채워 가지런하게 맞추고 찍는 인쇄 방식은 세종 대에 세계 최초로 개발된 것이라고 할 수 있다. 올해는 이런 인쇄문화사적 의미를 지닌 경자자 탄생 600주년이다. 기념하거나 새롭게 재조명하려는 움직임은 화봉문고의 이 조촐한 전시 말고는 찾아보기 어렵다. 진열장의 고서를 일일이 설명한 여 대표는 푸념했다. “원래 전시를 연초 시작해 2월 말 끝내려고 했는데, 학계에서도 너무 무관심해 관심을 환기한다는 차원에서 5월 말까지는 끌어보려고 해요. 코로나까지 덮쳐서 쉽지 않을 것 같아요. 이 글자가 어떤 글자인데…. 참 안타깝습니다.”

독일 기술자 구텐베르크가 1450년대 독일 마인츠에서 금속활자 활판기로 찍은 42자 성경. 대량 인쇄된 보급판 성경은 루터의 종교개혁을 전파하고 뿌리내리게 한 토대가 됐다.

현재 국내 학계의 관심은 13~14세기 고려 금속활자와 조선 최초의 활자 계미자에 쏠려 있다. 13세기 몽골 항쟁기를 전후해 금속활자의 태동 양상을 밝히거나 고려 말 서적원의 전통을 이어 조선이 금속활자를 새롭게 개발하는 과정에 대한 관심이 조금씩 싹트고 있다. 하지만, 내세울 만한 성과는 아직 없다. 흔히 고려 금속활자가 세계 최고라는 학설의 부정할 수 없는 증거로 꼽히는 1377년 고려의 선불교 서적 인쇄본 <직지심체요절>에 대한 진실 찾기도 그렇다. 박병선 박사가 1960~70년대 프랑스 국립도서관 사서 시절 온몸을 바쳐 연구한 데서 얻어낸 서지학적 정보에서 한 발자국도 진전되지 못했다. 한편에선 한국·프랑스 공동 연구로 <직지>의 전면적인 과학적 분석을 통해 체계적인 문서 정보를 축적할 필요성도 제기된다. <고려사>에 1392년 세워졌다고 기록된 서적원을 학계는 대개 금속활자를 만든 관청으로 보지만, 이 서적원에서 썼을 것으로 추정되는 고려 활자의 정체에 대해 구체적으로 밝혀진 것은 별로 없다. 13세기 고려 금속활자의 유산이 어떻게 조선 초 개량 금속활자의 모델로 이어졌는지 그 관계에 대한 세부 연구는 답보 상태다.

대중적으로 널리 보급된 구텐베르크 활자와 달리 고려 금속활자는 대량 생산기술과 보급본을 개발하지 못해 곧장 목판본으로 대체되면서 사장되는 운명을 맞았다. 탄탄한 글꼴을 갖추고 보급용 활자로서 기능하기 시작한 것은 조선 태종과 세종 대였지만, 그 사실을 아는 이는 드물다. 고려 금속활자의 한계를 넘어 인쇄문화의 참 역사를 쓰기 시작한 조선 금속활자의 진실을 찾아 드러내려는 노력이 절실한 시점이다.

글 ·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)